古老戏曲何以青春再现 ——2025年襄阳市青年演员展演观察

近日,“戏苑青春我最美”2025年襄阳市青年演员展演在枣阳剧院落下帷幕。四天时间里,来自襄阳市八大院团的青年演员轮番登台,以扎实的功力和饱满的激情演绎了湖北越调、襄阳花鼓戏、曲剧、豫剧、京剧等多元剧种的经典及新创剧目。

这场展演不仅是青年演员技艺的集中展示,更是襄阳戏曲传承与创新的一次生动实践。古老声腔与现代舞台在此交汇,青春力量与百年戏韵在此激荡,勾勒出襄阳戏曲事业蓬勃发展的生动图景。

舞台竞演,青春力量展风采

展演现场,生、旦、净、末、丑行当齐全,文戏武戏交相辉映。湖北越调的高亢铿锵、襄阳花鼓的活泼优美、豫剧的质朴深情、曲剧的细腻婉转,在青年演员的演绎下焕发出新的生命力。

《群英荟萃》

18岁的桂静雯在《打焦赞》中饰演杨排风,一根拨火棍在她手中旋转如飞,棍花翩跹,演绎出杨排风“棍打一大片”的飒爽英姿;25岁的王梓贤在《徐策跑城》中,以“跑功”“翅闪功”“吹须功”三项绝活,将角色急切进城的心境刻画得入木三分;24岁的姚飞艳在《扈家庄》中饰演扈三娘,双刀翻飞、身段利落,尽显刀马旦的刚柔并济;而《三岔口》中杨佳琪、孙大昱的黑夜对打,惊险又不失诙谐,引得观众连连叫好。

《扈三娘》

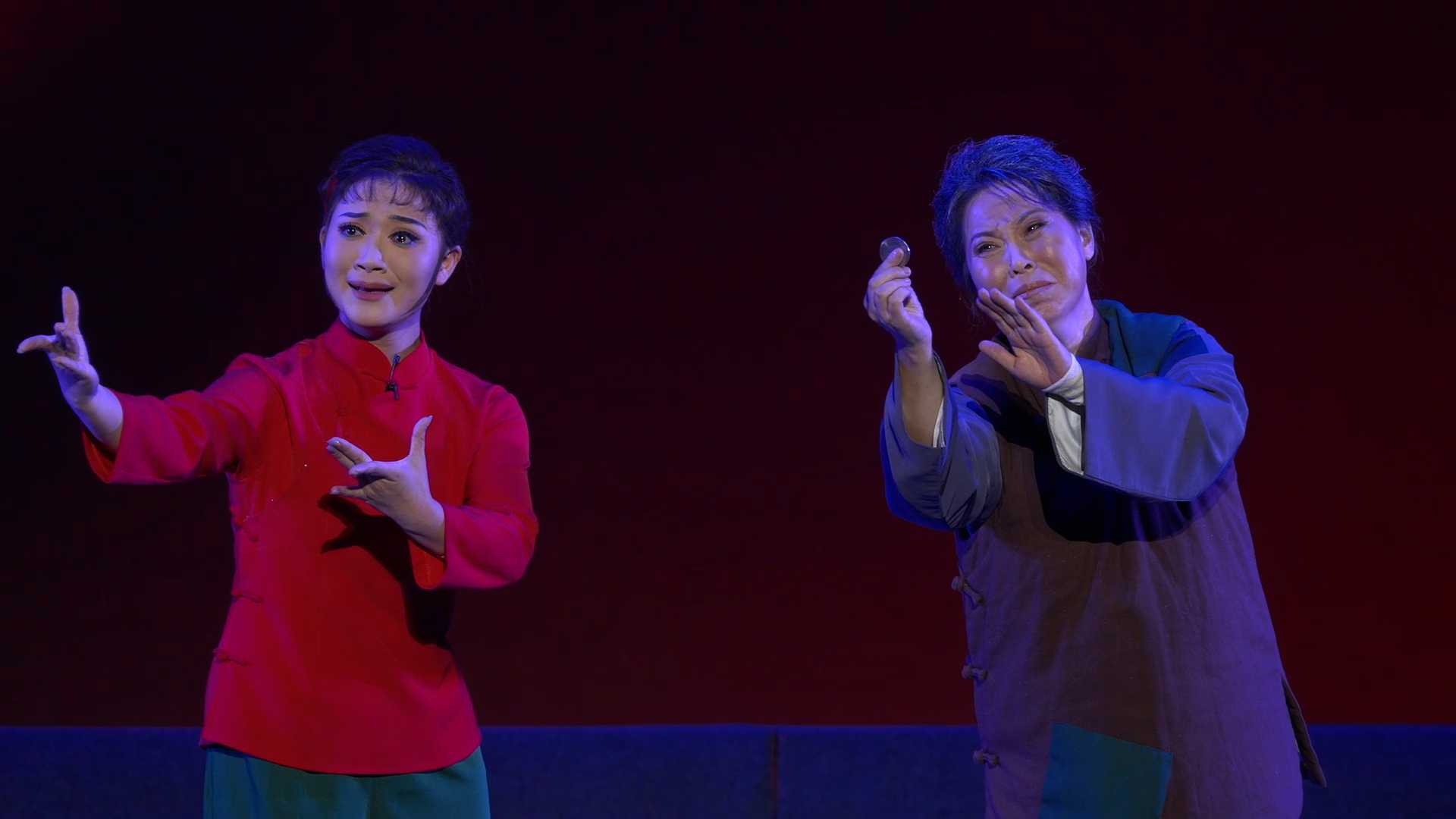

《铡刀下的红梅》

武戏精彩,唱功戏同样令人动容。张孟雨在《铡刀下的红梅》中嗓音清亮、情感充沛;刘灿在《打神告庙》中唱腔醇厚、韵味悠长;李恩光在《三开箱》中唱做俱佳,展现出青年演员对角色内心的深刻理解。

台下的观众大多是懂戏、爱戏的“资深票友”。他们能听出唱腔中的“气口”,能辨出程式的规范,甚至为一个精准的水袖、一段动人的念白而自发喝彩。这种演员与观众之间的深度共鸣,正是戏曲艺术生生不息的根基。

“这些青年演员的功夫戏货真价实,看得人热血沸腾,闭幕式《群英荟萃》中一众青年演员集体亮相,气氛达到顶点,令人震撼,”观众雷大权激动地说。

戏脉绵延,多措并举育人才

襄阳戏曲文化源远流长,素有“戏窝子”之称,“一清、二黄、三越调,花鼓戏玩得也热闹”的美誉由来已久,其中襄阳腔对中国戏曲的发展至关重要,被京、汉、滇、川等许多剧种所收入。

为延续戏曲血脉,襄阳市近年来持续加大戏曲人才培养力度。2019年,襄阳市委宣传部、襄阳市文化和旅游局、襄阳市教育局联合实施“襄阳市地方戏曲人才培养工程”,襄阳市艺术学校恢复了中断19年的戏曲表演专业,采取“委托代培+定向培养”模式,为地方院团输送新鲜血液。

各县市也纷纷跟进:老河口市出台专项政策,加大剧团经费投入,引进青年演职人员;谷城县湖北越调传承中心选派20名学员赴湖北艺术职业学院委培,县政府每年出资百万元支持;襄阳花鼓戏剧团、湖北省豫剧团通过“老带新”、外派培训、剧目排演等方式,让青年演员在实践中迅速成长。

“五年前他们还是零基础的毛头小子,如今已开始在戏曲天地崭露头角。”谷城县湖北越调传承中心负责人王红感慨道。

从“送戏下乡”到“戏曲进校园”,从“文化襄阳·好戏大家看”到青年演员展演,一套多层次、全覆盖的戏曲生态正在襄阳形成。

以戏为媒,文旅融合谱新声

本次展演不仅是艺术的盛会,也是文旅融合的生动实践。它以“政府引导+专家赋能+青年参与+群众共享”的模式,推动戏曲从舞台走向生活、从剧场融入城市。

近年来,襄阳持续打造多元戏曲展演平台,既注重专业人才的培养与展示,也着力营造全民赏戏、爱戏的城市氛围。青年演员在各类演出中积累经验、提升技艺,逐步成长为戏曲传承的中坚力量。

“文化襄阳·好戏大家看”作为襄阳文化惠民品牌,已连续举办13年。市民可免费领取戏票,在“家门口”欣赏来自全国各地的精品剧目。这一平台不仅丰富了市民的文化生活,也促进了院团之间的交流互鉴。老河口市豫剧团曾凭借小戏《看孙孙》一炮而红,重焕生机;襄阳市艺术剧院的襄阳花鼓戏《远山丰碑》等原创剧目也借此走向更广阔的舞台。

襄阳花鼓戏《远山丰碑》来源:襄阳文化旅游

与此同时,戏曲也成为讲述襄阳故事、传播城市形象的重要载体。历史剧《九连墩》生动诠释了地域文化特色与传统艺术的当代生命力;现代豫剧《花开柳乡》以省级非遗“程河柳编”为题材,展现新时代青年的守正创新;花鼓戏《情醉清凉河》则将乡村振兴的鲜活实践融入传统艺术,让戏曲与时代同频共振。

历史剧《九连墩》来源:枣阳文化旅游

“我们希望青年演员不仅是技艺的传承者,更是文化的传播者。”襄阳市文化和旅游局艺术科负责人表示。未来,襄阳将继续以展演为纽带,推动戏曲进校园、进社区、进景区,让“青春戏韵”成为襄阳文旅高质量发展的鲜活名片。

一场展演,四天精彩,背后是文艺工作者多年的耕耘与坚守。从舞台上的唱念做打,到幕后的专家点评及台下观众的齐声喝彩——襄阳戏曲正因这群年轻的面孔而焕发新生;古老的声腔,也将在他们的赓续中绽放更加夺目的光彩。

记者:张亚婷

通讯员:王远胜

编辑:周杨

一审:张亚婷

二审:刘德祥

三审: 周锴

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心