以碑之铭丨何以中国·千年一脉④以饰为引 一件金带銙系住千年认同

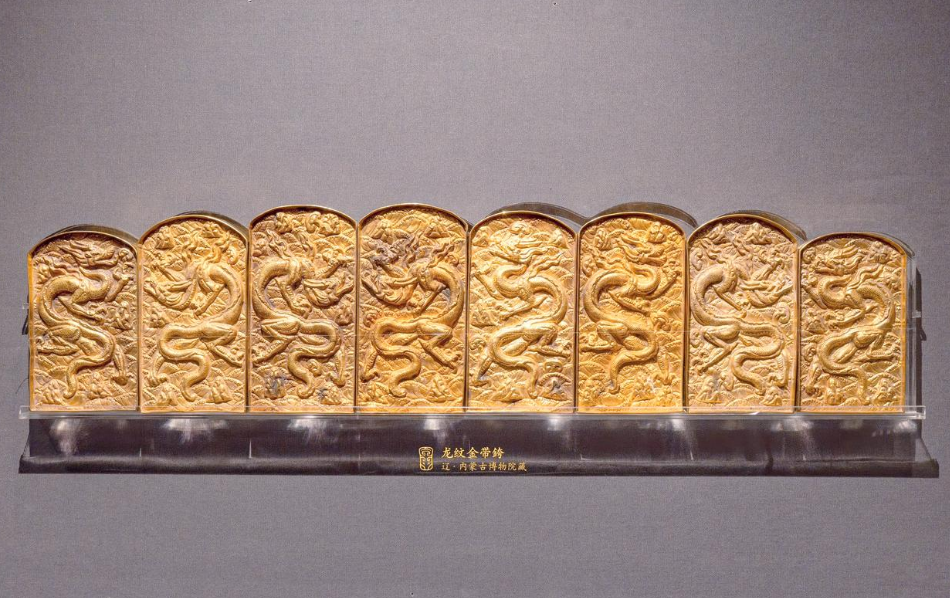

在草原与中原的交界地带,一件长 11.8 厘米、宽 6.7 厘米的黄金饰件静静伫立,每一道纹路都镌刻着游牧文明与农耕文明交融的印记。这件稀世珍品,便是 1986 年出土于辽陈国公主墓的龙纹金带銙。

以饰为引,金辉开卷!这件辽代珍宝,以黄金为骨、龙纹为魂,镌刻下草原民族对中原礼制的深刻认同,成为千年以前中华民族交融互鉴的见证,诉说着中华文明多元一体的深厚过往。

丝已朽,金仍耀,银钉暗缝的五重织痕,镌刻着中原龙纹与草原捍腰的对话:陈国公主为何以金代玉?这件金带銙如何见证文化交融?这饰于腰间的金物,藏着太多故事。

纹饰之间

农耕与游牧文明的交融

1986年夏,内蒙古自治区通辽市奈曼旗青龙山镇的水库工地上,一座封存千年的辽代墓葬破土而出,这便是陈国公主与驸马萧绍矩合葬墓。“这个墓葬被誉为20世纪最重要的百项考古发现之一。”内蒙古博物院副院长郑承燕在访谈中提到,“出土的3200多件文物,成为人们完整系统了解辽代社会生活状况的一个重要实物参考。”

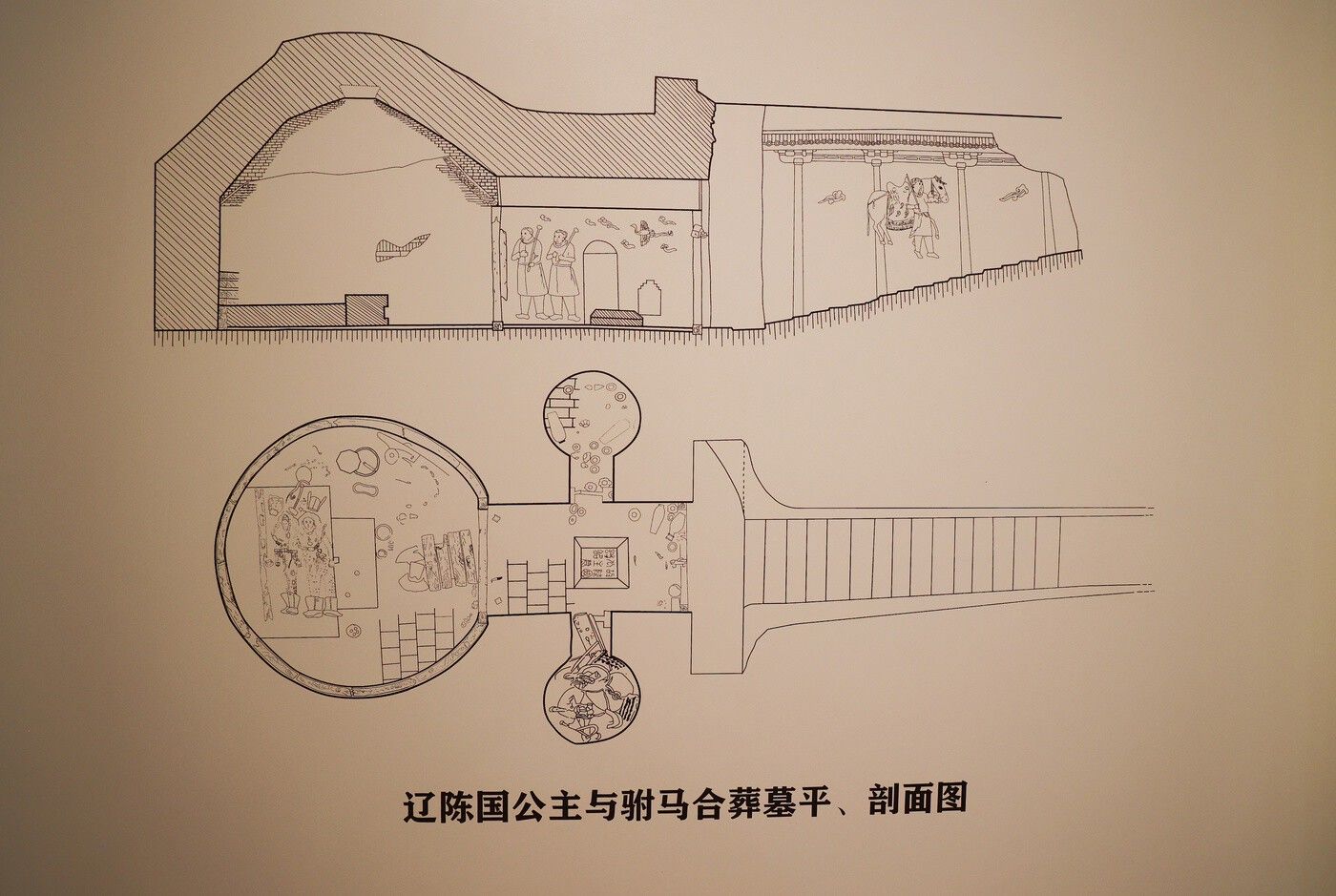

内蒙古博物院内展示的辽陈国公主与驸马合葬墓平、剖图。内蒙古日报·草原云记者 钦柏 摄

墓中出土的随葬品如星河璀璨,不仅有金银器、玉石器,还有一些陶瓷器,而束于公主后腰的龙纹金带銙,以其黄金的流光与纹饰的精妙,成为解码辽代多民族文化交融的关键信物。

“这组金带銙出土时呈‘山’字形排列,八块金銙,四块升龙腾空而起,四块降龙俯冲而下,龙鳞层层叠叠,与四周云水纹相映生辉,极具张力。”郑承燕在介绍时语气中难掩激动,“龙是我们中华民族的图腾,龙纹出现在契丹政权的服饰中,侧面反映了契丹政权中原传统文化的高度认可,更将其内化为自身身份与权力的象征。”

值得注意的是,带銙上的纹饰并非简单模仿中原样式。山水云纹的组合布局既符合中原审美,又带有草原民族对自然环境的独特理解。这种纹饰上的融合创新,体现了契丹人在接受汉文化的同时,仍保持自身文化特色的智慧。

工艺之精

文化技术的交流与发展

龙纹金带銙的制作工艺极为精湛,采用锤揲錾刻技法,先在金片上锤打出浮雕效果,再用錾子细致刻画细节。这种工艺源自唐代金银器制作技术,通过宋辽之间的交流传入契丹地区。

龙纹金带銙。内蒙古博物院 供图

“这八件金带銙加工的工艺采用压模锻制的形式,是当时从唐代以来,包括北宋时期中原用的金银器加工非常流行的一种工艺。”郑承燕进一步阐释,工艺的传播背后,是工匠的流动与技术的交流。辽代贵族对中原工艺的青睐,促进了南北技术融合,推动了金属工艺的发展。

带銙背面的细节更见匠心:五枚银质铆钉焊接规整,内穿的银丝间嵌着细小银垫片,出土时银丝与垫片间还残留着五层丝织品的痕迹。这种设计既保证了金銙与丝带的牢固衔接,又兼顾了佩戴的舒适性,将游牧民族对金属实用功能的理解与中原精细工艺完美结合,成为技术交融的直接物证。

以金代玉

文化传统的选择与创新

在中原官服体制中,玉带銙是身份等级的核心象征 —— 一品以上官员方可使用玉质带銙,其尊贵性无可替代。但陈国公主墓出土的带銙却以黄金为材,舍玉而用金,这一选择背后藏着深刻的文化逻辑。

陈列在内蒙古博物院的龙纹金带銙。内蒙古日报·草原云记者 钦柏 摄

“这种选择绝非偶然,而是游牧民族文化传统的自然流露。” 郑承燕解释道,“由于迁徙生活的需要,黄金等贵重物品更便于携带和保存,同时也是财富和地位的象征。”

从整个欧亚大陆草原文化来看,斯基泰文化墓葬中也非常重视金属质地的器物,比如在巴泽雷克墓中就有同样形制的这个黄金制品,可见崇尚黄金是草原民族共通的文化特质。

以金代玉,看似是对中原礼制的 “改造”,实则是文化融合的高阶智慧:契丹人借鉴了中原 “以带銙明等级” 的礼制内核,却以本民族崇尚的黄金替代玉石作为材质,既表达了对中原文明的认同,又坚守了自身的文化基因。这种 “和而不同” 的选择,正是中华民族多元一体格局的生动缩影。

葬俗之融

丧葬文化中的多元一体

陈国公主墓的发现,为解读契丹丧葬文化提供了极为珍贵的资料。墓葬中不仅出土了这套龙纹金带銙,还有金面具、银丝网络、银枕、银靴等完整的殡葬服饰,展现了契丹大贵族独特的丧葬习俗。而 3227 件随葬品的丰厚规制,又与中原厚葬之风一脉相承。

内蒙古博物院内陈列的陈国公主与驸马合葬墓发掘现场图。内蒙古日报·草原云记者 钦柏 摄

辽代实行“以国制治契丹,以汉制待汉人”的二元政治体制,反映在丧葬礼俗上,也呈现出契丹传统与中原礼制的融合。初期辽代墓葬较多保留契丹特色,圣宗朝以后,随着汉化程度加深,契丹人对唐宋丧葬礼俗有了相当程度的继承。

《辽代丧葬礼俗举要》指出:“辽代的丧葬礼俗,在中期以前更多地继承了唐代的礼制,中期以后,随着二元政治模式的构架成功,儒家的丧葬观逐渐渗透到契丹人的丧葬礼俗之中。”陈国公主墓的丰富随葬品和完整葬制,正是这种融合的具体表现。

金带銙作为墓中重要的服饰随葬品,更是葬俗融合的直接体现:它既是契丹捍腰服饰的实物遗存,又以龙纹、带銙等元素呼应着中原礼制,将两个文明的丧葬理念凝于一物。

以饰为引

系住中华民族共同体意识的认同

龙纹金带銙虽小,却承载着丰富的文化信息。从纹饰、工艺、形制到材质,每一个细节都诉说着中华民族多元一体格局的形成过程。

“这件文物既承载着契丹民族对游牧文化的传承,更凝聚着对中原文化的借鉴。” 郑承燕的话点明了核心,这种双向交流、互鉴融合的模式,正是中华民族共同体不断巩固发展的生动体现。

人们在龙纹金带銙展台前驻足观看。内蒙古日报·草原云记者 钦柏 摄

站在内蒙古博物院的展柜前,灯光掠过金銙的折缘,龙纹仿佛在云水间重新流动。这件文物早已超越了服饰饰件的属性,成为一条连接古今的文化纽带 —— 它诉说着过去,各民族在交流中铸就文明华章;它启示着未来,唯有在差异中求和谐、在交流中促发展,才能让中华文明生生不息。

龙纹金带銙的每一道纹路,都是铸牢中华民族共同体意识的金色注脚。它静静矗立,提醒着我们:中华文明正是在各民族的交融共生中,历久弥新,熠熠生辉。

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心