塔树共生引热议 文峰塔见证随城文脉传奇

历史的车轮滚滚向前

崭新的篇章却在不知不觉间开启

往事随风 今朝如梦

再回首

那些镌刻在时光里的印迹

有些早已成斑驳

有些仍历久弥新

例如每座城市都一定有的“塔”

连日来“塔树共生”奇观又火了

塔顶之上长出古木

述说着神奇的自然与顽强的生命力

依塔而生 塔树共生

你见到这样的景象了吗

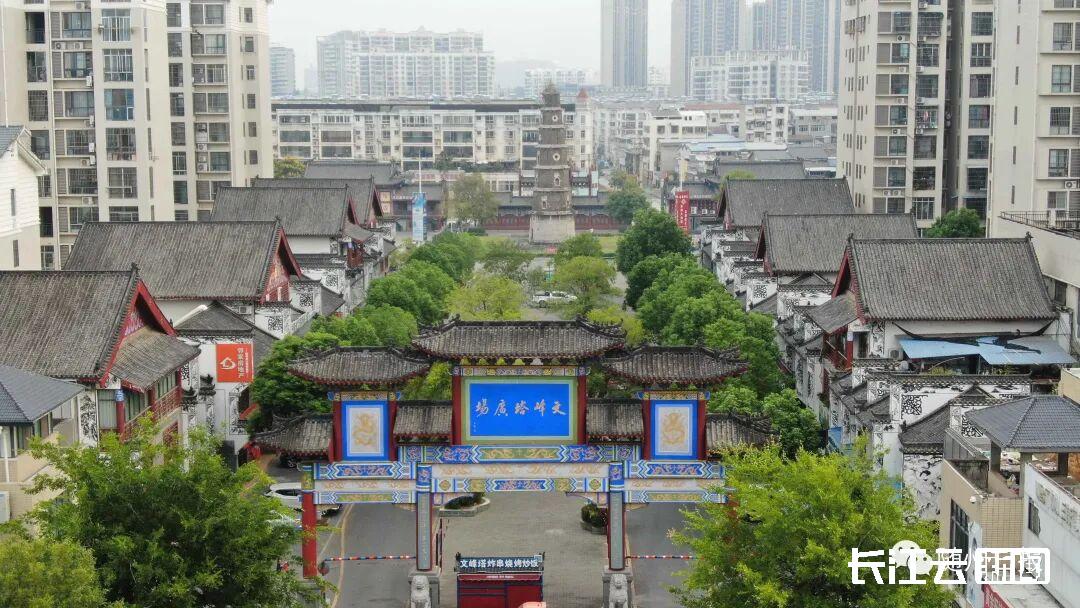

今天一起走进随州文峰塔

来听一听“塔”的故事

随州文峰塔

是在时光的浸染中

仍屹立不倒的随州文脉地标

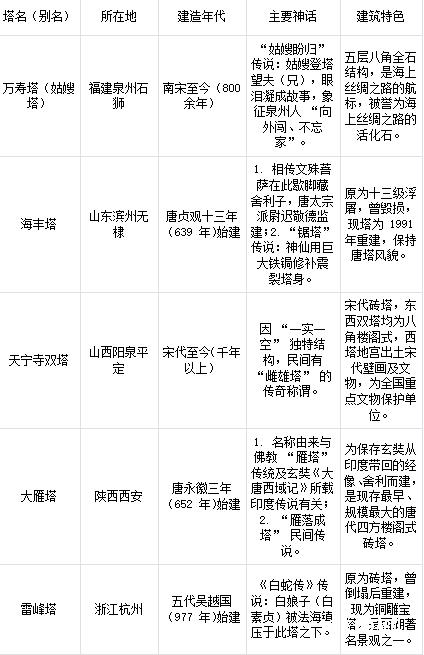

中国的塔总是带着浓厚的神话色彩

西湖雷峰塔

因白娘子与许仙的爱情故事而闻名

西安大雁塔

与玄奘取经的传说密不可分

泉州万寿塔

至今仍流传着“姑嫂盼归”的故事

文峰塔这个名字并不少见

查阅资料会发现很多地方都有文峰塔

然而,每处文峰塔都含有浓郁的地方色彩

贵州的文峰塔带点“贵州味儿”

随州的文峰塔就呈现“随州味儿”

随州人将文峰塔视为城市文脉

不只是因为这里承载着千年随城的古韵

更彰显着随州人的精神

那是一种什么样的精神呢

我想应该是“坚韧的、古朴的、良善的”

当风掠过随州的街巷

总会在文峰塔的青砖上留下轻响

这座矗立在随州市曾都区东城街道的

七层八面体古塔

像一位沉默的老友

守着汉东大地的晨昏

也藏着千年岁月里的故事与荣光

而它身上那些精心雕琢的建筑细节

更是把时光的印记刻得格外清晰

“文峰塔”:把名字刻进随州的脉络

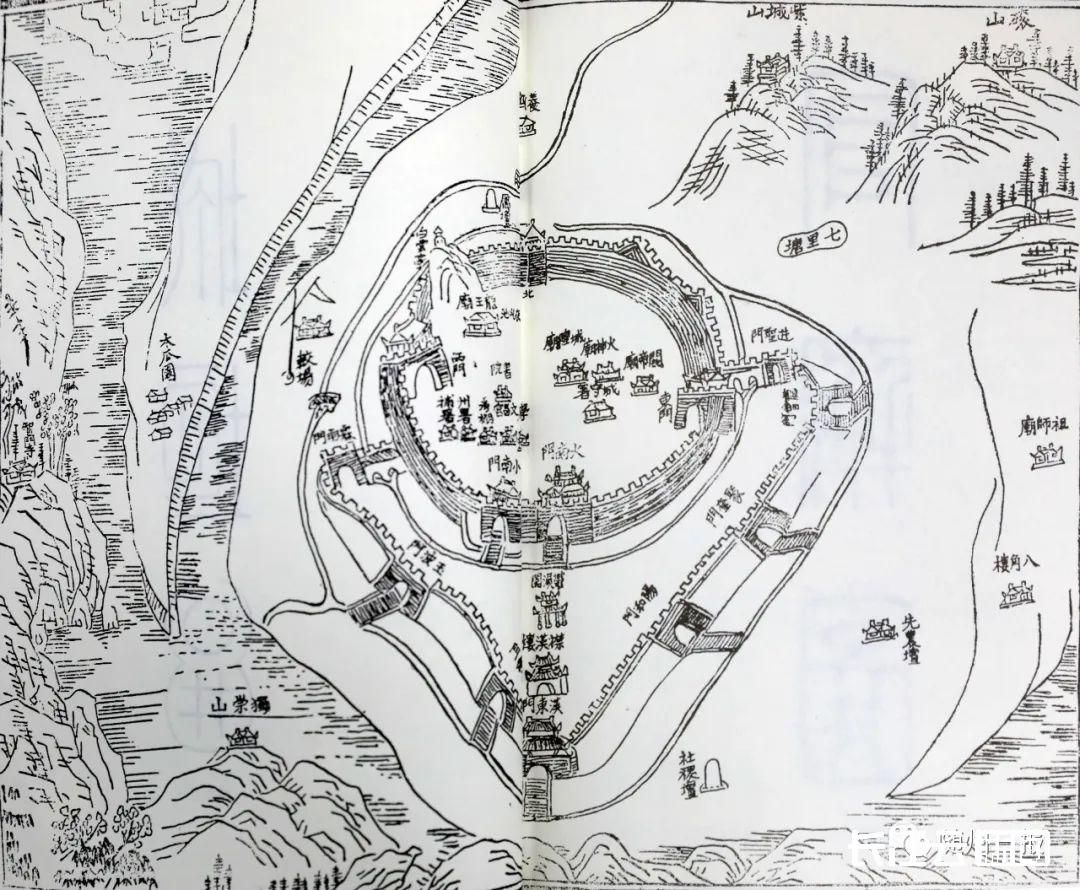

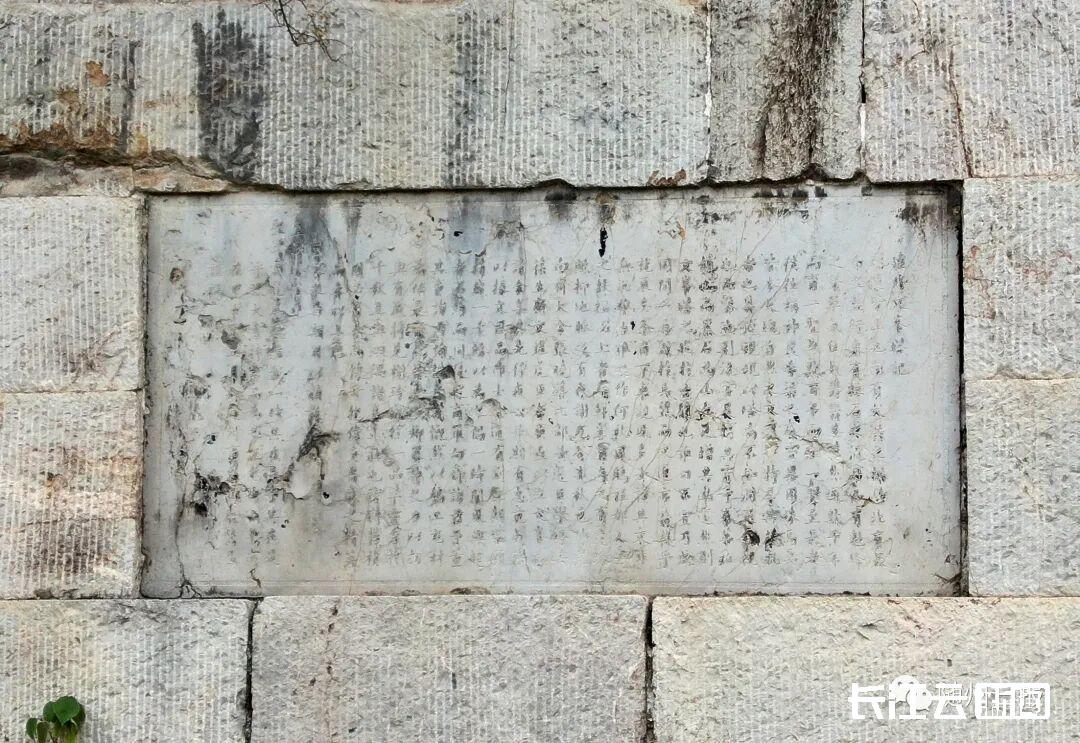

随州文峰塔的故事要从唐宋讲起,那时它还叫“文笔塔”,被百姓盼着能护佑随州“文运宏开、英才辈出”。后来战火让它归于尘土,直到清道光年间,随州知州吕恂望着这片曾走出欧阳修、陈寿的土地,心里总记挂着重建古塔的事。幸得士绅杨秀岩解囊,数百两白金点燃了重建的火种,乡邻们纷纷响应,从三月到九月,青砖一块块垒起,“文峰塔”的名字就此刻进随州的脉络,成了兴文运、昌科举的念想。

走近塔身,最先被触动的是它规整又独特的形制。塔高25米,不算高耸入云,却凭着七层递进的层次,透出中式建筑的韵律感;八面体的塔身用青砖砌就,每一块砖都带着岁月的包浆,雨水冲刷的痕迹在砖缝间晕开,成了天然的纹路。

最让人驻足的是每层塔身的设计:每一层都设有佛龛,龛前的额楣上细细雕刻着文昌、财神、神农、如来、杨将军、观音、罗汉、祖师等形象,线条虽历经风雨却依旧鲜活,仿佛能看到当年工匠一笔一画的虔诚;而从四层到七层,还开有圆形窗洞,阳光穿过圆窗时,会在塔内投下流动的光斑,风从窗洞穿过,又会送来满塔的清响,让这座砖石建筑多了几分灵动。

若再细究,会发现它暗合着中国传统塔建筑的规制——从地宫、塔基到塔身、塔顶、塔刹,虽如今我们难见地宫与塔刹的全貌,但仅从现存的塔身与塔基便能想见,当年建造时的严谨与用心。青砖的选择、八面体的平衡、佛龛与窗洞的布局,没有一处是随意为之,既考虑了建筑的稳固性,又融入了对文化与信仰的表达,让这座塔不只是“兴文运”的象征,更是一件凝固的建筑艺术品。

文峰塔:传承这座城市的文化基因

文峰塔的建筑里,藏着随州人“兴文重教”的执念。早在宋元时,随州的学堂、学宫就已遍布城乡;明永乐年间,“礼、乐、射、御、书、数”的六艺教学在这里落地;嘉靖年间,汉东书院经太守改建,成了读书人追逐理想的地方;到清同治时,随州学堂已有64米长、近20米宽,大成殿、崇圣祠与六间大教室,见证着无数人挑灯苦读的日夜。

韩愈曾写下《送诸葛觉往随州读书》,把对学子的期许留在字里行间;明朝宰相何宗彦父子迁到随州,最终金榜题名;重臣杨士奇的《送刘朝宗随州学正》,满是对这片文化沃土的认可。《随州志》里那句“连镳累选,代不乏人”,道尽了随州的人才鼎盛——明代德安府下辖五县一州,共录取74名进士,随州就占了17名,远超平均水平。这一切,文峰塔的青砖与窗洞都看在眼里,它像一位见证者,用建筑的肌理默默守护着随州的文运,也传承着这座城市的文化基因。

千帆过尽,再看文峰塔

它早已不只是一座古塔

而是随州这座城市的精神文脉

它立在华夏农耕文明的发源地

守着青铜礼器的巅峰记忆

也藏着古代治理智慧的密码

更见证过鄂豫地区革命岁月的热血

炎帝文化、曾随文化

詹王文化与革命文化在这里交织

李白“彼美汉东国,川藏明月辉”的赞叹

欧阳修“岂能忘情于随哉”的深情

黄庭坚“诗到随州更老成”的感慨

都成了它青砖佛龛旁最动人的诠释

秋风再次拂过文峰塔

这一次,它掠过的不仅是塔身与窗洞

还有新时代随州的繁华

这座带着独特建筑印记的千年古塔

点亮着随州人的文化自信

也陪着这座城市

在现代化的征程里

续写着属于“塔乡故知”的新故事

(长江云新闻记者 张燃)

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心