武汉协和医院脑机接口医工融合病房首创“医师+工程师”双查房 服务近百名患者

“短短数月,前来咨询脑机接口技术的全国各地患者已近百例,这背后是近百个家庭的殷切期盼。”三个月前,华中科技大学同济医学院附属协和医院(以下简称“协和医院”)在全国率先开设脑机接口医工融合门诊、病房。面对患者迫切的需求,如何将前沿技术更安全、更高效地应用于临床,已成为刻不容缓的问题。9月8日,该院对外宣布,全国首创“医师+工程师”双查房模式,加速脑机接口技术从“实验室”到“病床旁”的转化,助力更多神经系统疾病患者重塑功能、重拾希望。

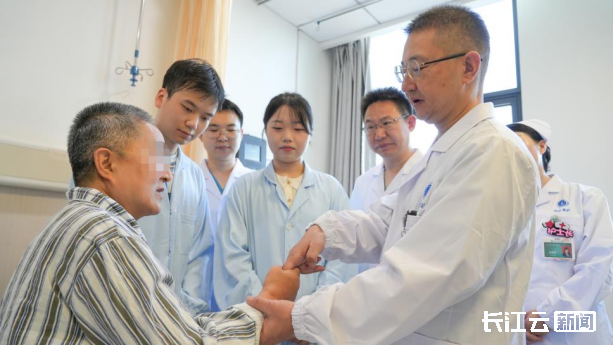

医生、工程师团队联合查房

“医工协同”新范式:响应百例患者期盼的“协和方案”

据悉,2025年6月16日,协和医院脑机接口医工融合门诊、病房同步开启,整合非侵入式、半侵入式、侵入式脑机接口技术,构建起覆盖“评估-干预-康复-随访”全周期的诊疗体系。病房配备了脑电信号采集分析平台、神经调控干预系统、康复机器人协同设备等尖端设施,成立三个月以来,已为全国各地近100位脊髓损伤、脑卒中、脑外伤等神经功能障碍患者,提供个性化诊疗服务。

“我们的病房对工程师开放,医生和工程师共同评估,为患者提供最佳治疗方案,遇到问题随时沟通、及时调整,这种融合更深入、更高效。”神经外科主任姜晓兵教授表示,开设脑机接口医工融合病房,建立“医生+工程师”双查房制度,旨在打破基础研究与临床应用的壁垒,将脑机接口技术更好地应用到患者身上,获取更好的治疗效果。

协和医院脑机接口医工融合创新中心

在该院脑机接口医工融合门诊、病房中,硬件工程师、算法工程师跟随神经外科医生一起坐诊,每周进行1-2次联合大查房,针对重点患者进行多维度评估,共同制定个性化的脑机复能方案。同时,根据患者病情需要,实行动态响应机制,及时调整设备参数、优化评估模型。每个疗程结束后,医工团队会根据采集的患者训练数据,评估具体疗效、动态调整方案,实现“评估-调整-再训练”的闭环康复体系。

从失能到掌控:脑机接口助新疆偏瘫患者重“掌”人生

仝女士今年61岁,来自新疆乌鲁木齐。2022年1月,她突发脑梗塞导致右侧肢体瘫痪。此后,她一直坚持康复训练但效果不佳,她的右腿跛行,右手蜷曲无法伸展,连基本的抓握都完成不了,生活依赖家人照料。今年7月中旬,她在病友群看到了“协和医院开设脑机接口医工融合病房让瘫痪患者靠意念动起来”的消息,抱着最后一丝希望,仝女士的家人驱车3000多公里,带着她来到协和医院脑机接口医工融合门诊。

新疆偏瘫患者仝女士正在进行脑机接口外骨骼手康复训练

姜晓兵教授团队接诊后,联合工程师为仝女士进行全面的神经功能检测,综合评估分析后,决定为她进行经颅磁刺激联合无创脑机接口复能治疗。

姜晓兵教授介绍,脑梗患者运动神经通路被“切断”,大脑无法指挥肢体行动,传统康复手段效果有限且进程缓慢。而脑机接口技术,能精准捕捉并解码患者“想动”的意念信号,将其转化为控制指令,驱动外骨骼辅助患者完成动作。这种“意念-指令-动作”的闭环反馈,可以强化大脑与肢体的神经连接,刺激神经重塑与修复,加速患者康复进程。

在工程师的配合下,医生根据仝女士脑功能影像精准定位激活区域,通过经颅磁刺激调节神经兴奋性,并配合无创脑机接口的多模态脑控训练,促进右侧偏瘫肢体功能重建。在治疗过程中,医工团队实时监测她的脑电信号、肌肉电信号和运动学参数,动态调整治疗的强度和触发阈值,确保治疗方案始终契合她的康复进程。

“之前三年多的康复训练都没看到什么效果,在这里治疗后恢复得超乎我的想象”,仝女士在病房中激动地说。经过半个月的治疗,她的右手精细功能明显改善,可以捏起药片自行服用。8月18日,治疗一个月后,她的右手手腕力量明显增强,可以顺利完成握住水瓶喝水、掰啃坚硬的麻花等动作。目前,她的下肢运动功能也有一定的改善,可以正常迈腿,走路也不“卡壳”了。

仝女士用右手捏住药丸

仝女士握住水瓶喝水

协和医院党委副书记孙晖表示,协和医院在脑机接口领域的每一步,都踩在源头创新的鼓点上。此次在全国率先成立脑机接口医工融合门诊、病房,首创“医师+工程师”双查房制度,标志着该院在前沿医疗技术临床转化赛道上迈出了关键一步。未来,该院将继续加快脑机接口技术临床转化进程,让创新成果能够惠及更多患者。

据悉,协和医院一直以临床需求为导向,以医工融合为核心路径,推动脑机接口的临床研究与转化。2024年 6月,与华中科技大学臧剑锋教授团队合作研发国际首款颅内信号超凝胶传感器,相关成果登上国际顶尖期刊《Nature》;2024 年11月,完成全国首例完全自主知识产权的国产高通量脑机接口临床测试应用手术;同月,成功研发国际首款术中多功能脑信号监测系统,有效减少术中脑损伤;2025年2月,与衷华脑机共建院企联合实验室;6月,在全国率先开展脑机接口医工融合病房,创新性地提出“脑—脊—机—复能”一体化诊疗技术,助下肢瘫痪患者重新自主“行走”……从高校协作到院企联合,从实验室到病房,一项又一项“第一”,实现了从理论创新到临床应用的跨越式发展,也为神经系统疾病患者带来了新希望。

发布会现场

(长江云新闻记者 杨旭珲 通讯员 熊婉婷 聂文闻 摄影 刘坤维)

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心