3个月躺赚200万?各地法院集中曝光“职业背债人”群体,律师:失信及刑责多重风险

据央视新闻、第一财经资讯及各地法院披露案例,近期,一个被称为“职业背债人”的特殊群体正在野蛮生长。他们被中介机构精心包装后,成为套取银行贷款的完美工具。

近期,多地法院密集披露了多起涉职业背债人的金融犯罪判例。记者梳理发现,这条灰色产业链已形成严密的协作网络:介绍人在各类平台上发帖锁定潜在背债人“拉人头”,实操中介团队负责“包装”身份、动用各类关系办理贷款事宜,“白户”则负责最终背债。某些专业团伙已实现“规模化作业”,能套取银行上亿元资金。

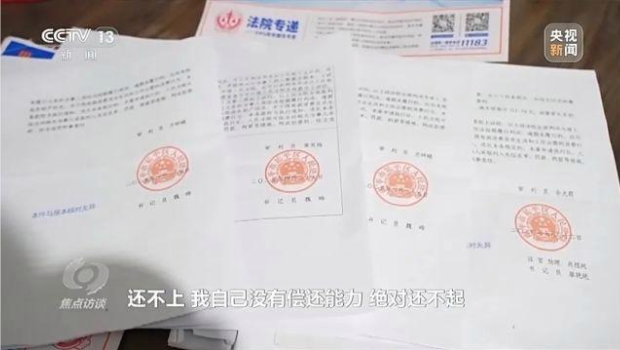

△央视焦点访谈曝光职业背债人群体。

这些职业背债人的动机是什么?真能拿到高额收益吗?其背后的法律风险有哪些?8月18日,潇湘晨报记者采访了国家“双千计划”法学专家、芙蓉律师事务所主任陈平凡。

陈平凡介绍,在民事上,职业背债人面临债务清偿义务:职业背债人作为贷款名义借款人,需对全部债务承担还款责任。金融机构有权通过诉讼追讨本金、利息及违约金,若拒不履行,背债人将被纳入失信名单,限制高消费、出行和子女教育等。 信用永久性损害:骗贷行为会导致个人征信记录严重不良,影响未来购房、贷款等正常金融需求,修复周期长达5年甚至永久。

刑事上,职业背债人可能涉嫌多项罪名。具体如贷款诈骗罪:若以非法占有为目的,通过伪造材料骗取贷款,数额较大(2万元起)即构成犯罪,最高可处无期徒刑。 骗取贷款罪(《刑法》第175条之一):即使无非法占有目的,但采用欺骗手段获得贷款并造成金融机构重大损失(50万元以上),可处3年以下有期徒刑或拘役。 伪造、变造、买卖国家机关证件罪(《刑法》第280条):为包装身份伪造房产证、营业执照等文件,最高可处10年有期徒刑。 洗钱罪(《刑法》第191条):若通过多层账户转移资金以隐匿来源,可能构成洗钱罪。

职业背债人还可能承担“共犯”责任,如配合中介团队实施骗贷,可能被认定为共同犯罪,承担主犯或从犯责任,量刑根据实际参与程度而定。组织骗贷、伪造文件的中介,可能构成贷款诈骗罪共犯或帮助信息网络犯罪活动罪,主犯最高可判无期徒刑。若银行工作人员未履行审核义务,导致骗贷成功,可能涉嫌违法发放贷款罪(《刑法》第186条),处5年以下有期徒刑。 职业背债人不仅是债务偿还主体,还可能因参与伪造、骗贷等行为被追究刑事责任。司法实践中,贷款金额、主观故意、证据链完整性是定罪量刑的核心因素。

△央视焦点访谈曝光职业背债人群体,职业背债人黄某礼接受采访。

媒体此前报道:

“200万买断人生”

与大众的认知不同,职业背债人的构成较为复杂。第一财经记者采访发现,其中既有低收入群体、冲着高薪“上钩”的失业者,也包含部分资金链困难的小微企业主。

“3个月赚200万,代价是成为老赖。”这是许明(化名)一开始就清楚的事情。他来自粤西一个乡村,初中毕业后就进厂打工,一直处于“赚少花多”的状态。

许明最初接触到背债,是在社交平台的评论区。有人在大量招收白户“村民”,称短时间内可以赚到百万元。贷款行业里,一些“征信正常,没房、没车、没有资产”的人员,被称为“征信白户”。这些“征信白户”多数居住在农村地区,他们平时没有向银行贷款,个人征信良好。

他觉得这是个“改变命运的机会”,钱到手就找个地方“隐姓埋名”,“阔绰过一辈子”。“大不了就是坐不了高铁、飞机。这有点像是父母辈下岗的时候买断‘工龄’。我去做这个操作,200万买断人生。”许明说。

与许明相比,此前在工地干活的陶天(化名)则是稀里糊涂当上了背债人。由于行业下行,他去年至今打工一直断断续续,有天他在网络上看到一个广告,声称只要是白户就可以尝试“一个年薪百万的职业”。他联系上这家公司,对方承诺只需配合完成购房流程,就能轻松拿到一笔不菲的酬劳。

对接的中介告诉他,需要“包装身份,去银行贷款,背一套房”。房贷由中介偿还1到2年,至少主观上就不算诈骗了。即便“爆雷”,也会有人来解决。他虽然知道“可能违法”“对征信也不好”,但还是选择冒险一试。他按照要求,跟着中介伪造收入证明、社保记录,甚至办理了银行卡和电话卡。

而孙玉(化名)接触背债,是出于资金周转的急切需求。他曾经是一家餐饮店老板,但疫情期间亏损严重,四处筹措资金却没有着落。从银行、各大网贷平台也已很难再贷出款项。压力之下,孙玉决定“破罐子破摔”,牺牲信用“来点快钱”,打算为一家公司背500万元债务,从中换取200万元的报酬。

这些来自天南海北的职业背债人,因为不同的动机、相似的目的被聚在一起。在中介流水线操作下,他们不再是失业、贫困、资金链断裂的“失意者”,签完各种资料后被精准包装成有资产、有工作、有公积金的“三有人员”。

许明、陶天被包装为一家工业公司的财务经理,年收入10万元。孙玉则被包装为一家建设公司的高管,拥有稳定的收入和大量个人资产。

陶天回忆,当时签了很多资料,中介公司发来一家公司的名称和信息,要求他记牢,在办理贷款时需要使用。而对怎么借用的身份、要使用在哪里、具体如何操作,他一无所知。

团伙作案、多次骗贷

在背债环节中,职业背债人需要接触庞杂的中介网络。孙玉、许明接触的中介均超过十人,既有“介绍人”,负责“拉人头”;也有“渠道商”,负责对接“客户”;还有所谓“真正的中介”,负责“实操”环节。

许明回忆,自己首先接触的是网络上联系到的介绍人王某,王某搜集资料后,将他介绍给了“上级公司”,对接人是李某,李某检查征信报告、帮他包装完身份后,又将他推荐给了丁某。

丁某直接对接操作团队。在操作团队中,有人负责找房子,有人负责伪造工作和社保记录,有人负责和银行内部贷款经理沟通。最后他们会被拉去“背房”“背车”或者“背企业”。许明选择了“收益”最大的一种方式,即“背房贷”。

孙玉也被多名中介“经手”过标准化流程后,最终进入实操环节。不过他很快打了“退堂鼓”,因为经手的人太多了,他觉得自己实际到手的钱可能有限,冒这个风险似乎并不值当,于是果断选择“跑路”。

但此后,他依然不断被各类中介联系。从一名中介处他得知,自己的个人信息被发送至一个百人左右的微信推荐群内。如最终做成背债“生意”,发送信息者可赚取一两千元的“介绍费”。

事实上,从各类判例来看,在职业背债模式中,中介基本都并非单兵作战,而是搭建起了庞大的网络。

今年7月,湖北省宜昌市秭归县检察院披露一起贷款诈骗判例,柯某某、胡某夫妻为名义贷款的“背债人”,但背后却涉及高达9人的“包装贷”团伙。其中,徐某、魏某为提议者,许某某担任中介,高某是联系人,具体实施者是陈某、韩某某、桑某某。8月,上海市人民检察院披露的翟某某等4名贷款中介案例,涉及的亦是包装贷团伙。

对于庞大的中介网络而言,让职业背债人背上“房贷”等,只是一个开始。

记者调查发现,职业背债人最初背负的债务主要来自三类“硬资产”:房产、车辆及企业债务,这些大宗标的往往能撬动更高额度的贷款。

许明告诉记者,在通过“高评高贷”套出第一笔资金后,自己并没有拿到承诺的报酬,中介却要求他以这套“名下”房产继续贷出更多的款项。他听从安排,分别在一家股份行、一家农商行申请装修贷,共套出约20万元。同时还申请了多笔消费贷。

以团队作案的中介机构有时甚至能在短时间内骗取千万元金额。在上述上海市人民检察院披露的案例中,2022年12月,被告人翟某某伙同被告人黄某某、王某某等人,在明知被告人连某某不符合银行贷款条件的情况下,通过为其编造虚假的工作单位、住址、伪造公积金缴纳记录的方式,骗取两家银行个人信用贷款共50万元。翟某某等人还将20多名不符合银行贷款条件的人员包装为医药公司、建筑公司等单位职员,以此骗取上海某银行“个人消费贷款”共计1110万元。

浙江省绍兴市检察院此前披露的一则案例显示,一个职业背债人团伙累计骗取银行贷款超过2亿元,除去购房款和已还贷款本息,实际骗得贷款8000余万元。

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心