边区“小延安”的血火记忆与时代新生——寻访湖北荆门京山市中共豫鄂边区委员会旧址

小焕岭村,藏在湖北荆门京山市新市街道的莽莽群山中。

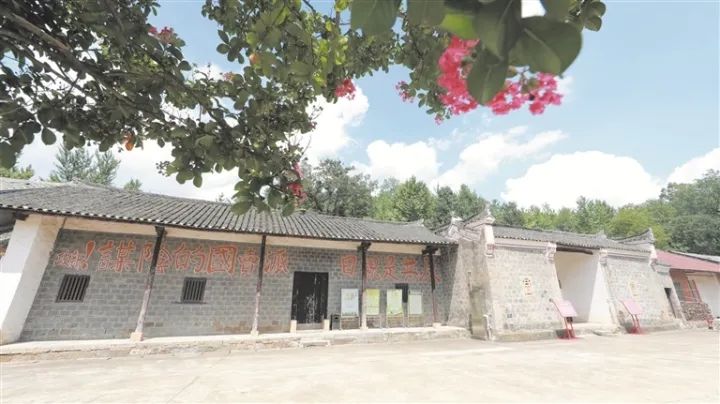

这里距京山城区25公里。当记者驱车驶入小焕岭村,满目葱茏的山坡上,一排醒目的红色大字撞入眼帘——“边区小延安,红色小焕岭”。沿着石板路前行,两幢青砖黛瓦的清末民居静静矗立。门楣上悬挂的红底金边牌匾题写着“中共豫鄂边区委员会旧址”。斑驳墙壁上,繁体字的标语依然闪耀着抗战精神的光芒。

位于群山中的中共豫鄂边区委员会旧址,鸟瞰图(无人机照片)。

这是2025年7月底的夏日清晨。当记者跨过这道承载着硝烟记忆的门槛,1940年的寒风仿佛穿透时空扑面而来。

1940年1月,新四军豫鄂挺进纵队在八字门建军,李先念任司令员。八字门成为豫鄂边区核心指挥枢纽。日军为摧毁这一战略中枢,于同年10月上旬调集1万余名日伪军发起“七天七夜大扫荡”,将八字门烧为焦土,上千间民房在烈焰中坍塌,村庄几近成为废墟。

八字门遭焚毁后,豫鄂边区指挥机关急需隐蔽稳固的新驻地。硝烟弥漫中,李先念等革命先辈带领机关部队在距敌据点不到2公里的险境中周旋突围,多次重创敌军。当月底,这支伤痕累累却意志如钢的队伍,悄然进驻距京山县城25公里的小焕岭。

边区党委机关的到来,让这个寂静山村一夜之间成为豫鄂边区的“抗战神经中枢”。时任边区党委代理书记的陈少敏赋予它一个充满希望的名字——小花岭,寓意“抗战之花漫山遍岭”。

当第一缕曙光刺破大洪山的层云,小焕岭村吴家湾四合院门前的老树抖落满身露水,迎接着漫天朝霞。

中共豫鄂边区委员会旧址。

在中共豫鄂边区委员会旧址,京山市党史县志办原主任李甫清打开厚重的木门。“咯吱——”,在门轴发出悠长的声响中,李甫清也为记者打开了80多年前那段峥嵘岁月。

“这是一座典型的大洪山清末富户人家的宅子,主人叫张光泽,他在党的教育下投身抗战,将这宅子交给边区,作为党委办公地。”李甫清介绍道。

旧址分东西两院,占地650平方米。东院门厅、过厅、堂屋等14间房屋内,司令部办公室的木桌上仍摊开着泛黄的地图;东院李先念居所、西院陈少敏居所的床桌边,煤油灯盏残留着岁月印记。

在堂屋,有一张做工考究的木制圆桌。“这是保存至今的原物。当年李先念、陈少敏、任质斌、杨学诚等革命先辈,就是将军事地图摊开在这张桌上,研究对日战斗。大家围桌而坐,开会商讨边区大事。堂屋左、右两边分别是李先念、杨学诚的卧室,屋内家具的摆放、物品基本都是按照原貌复原的。”李甫清告诉记者。

司令部会议桌。

在左厢房里,陈列的照片讲述的是边区建政和根据地建设情况。“豫鄂边区的抗日民主政权是在这里诞生的。”李甫清指着一张泛黄的照片说。照片上是“豫鄂边区行政公署”印,旁边的另一张照片内容是《豫鄂边区施政纲领》。

后院的纺车旁,一组特殊影像令人动容。美国记者史沫特莱镜头下的陈少敏,白天主持边区党委会议,夜晚摇动纺车至鸡鸣。1939年秋,史沫特莱从重庆出发,辗转抵达鄂中抗日根据地京山八字门。在京山期间,史沫特莱与豫鄂边区负责人李先念、陈少敏、陶铸等人深入交流,记录了大量基层干部和民众的抗战故事。她在《中国的战歌》中写道:“当将领的手指缠绕棉纱,当司令的锄头翻开菜畦,我看见了东方古国的新生。”

一张张照片,一件件实物,见证着中国敌后抗战的独特智慧。

1940年10月至1942年6月,边区党政首脑机关在小焕岭常驻近两年时间,京山人民开展“大生产”运动,生产粮食支援边区,人民群众踊跃参军参战和拥军支前。据统计,通过“乡分队-区中队-县大队-新四军正规部队”这种成建制升级的途径,京山及周边四块县级根据地向新四军五师输送了12个县大队共4个团的兵力。

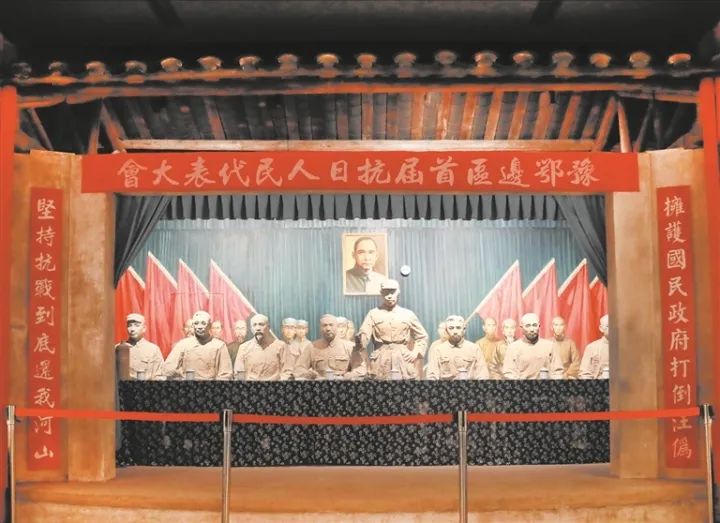

1942年3月,豫鄂边区在向家冲罗家祠堂召开第一届抗日人民代表大会,颁布了《豫鄂边区施政纲领》。

1941年4月,豫鄂边区第二次军政代表大会在与小焕岭一山之隔的向家冲罗家祠堂召开,大会选举产生了边区正式的行政机构——豫鄂边区行政公署。1942年3月,豫鄂边区在这里召开了第一届抗日人民代表大会,颁布了《豫鄂边区施政纲领》。

“当时小焕岭被称为边区的‘小延安’。上海等地的进步青年千里跋涉至小焕岭参加革命。”李甫清说,小焕岭的“小延安”称号,既是因其作为豫鄂边区政治、军事、文化中枢的地位,也源于其凝聚民心、实践延安精神的象征意义。它不仅是敌后抗战的指挥堡垒,更以“革命理想高于天”的感召力,成为豫鄂边区抗日力量的精神灯塔。

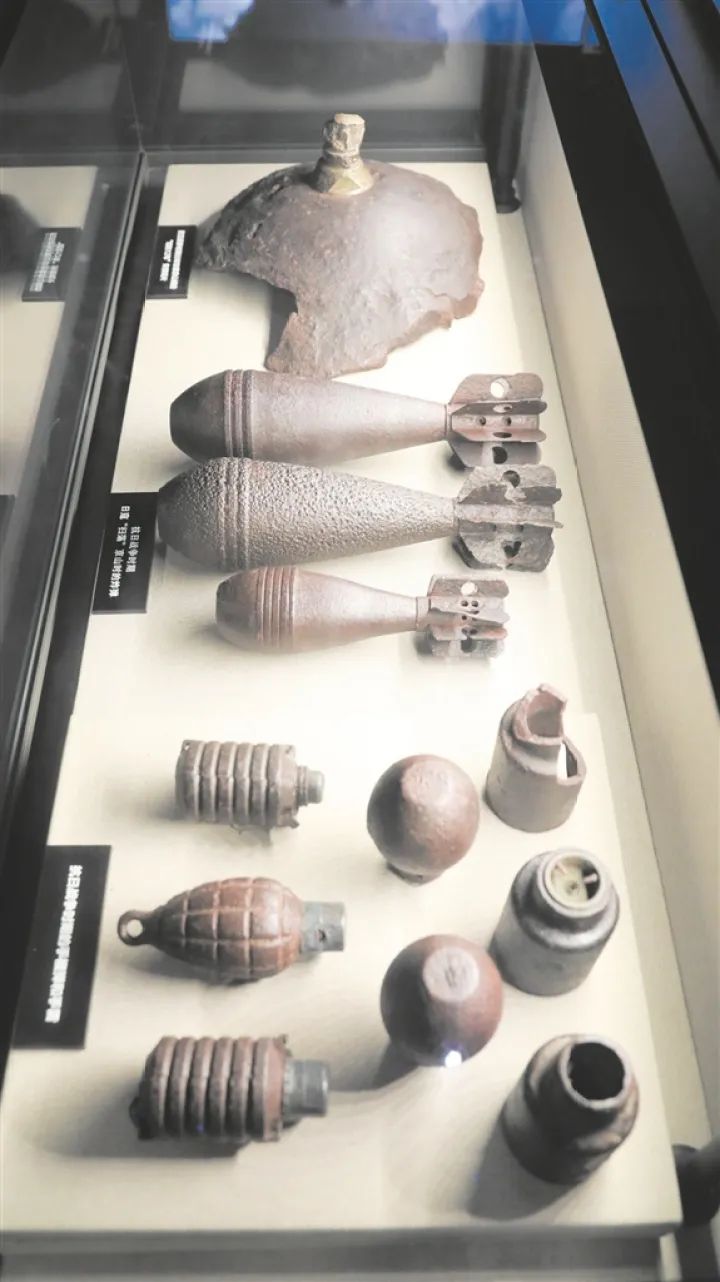

抗日战争时期,日寇扫荡京山时所用的炸弹。

小焕岭,作为中共豫鄂边区委员会驻地、豫鄂边区开辟创立时期的指挥基地,载入了史册。2013年,被国务院公布为第七批全国重点文物单位;2021年,被认定为湖北省首批不可移动革命文物。这里,成为红色传统教育的重要阵地。

中共豫鄂边区委员会旧址门口,一本厚厚的登记册写满来访者的姓名和单位:“新四军五师后代一行15人”“天门市农业局”“湖北大学”“农工党荆门市委会”……

2025年4月11日,数十名党员干部肃立于斑驳土墙前。“当年日军扫荡,陈少敏同志就在此屋,借一根灯芯的微光编写干部教材。”当日,荆门市委直属机关工委等单位40余名党员在此开展“红色教育夯实信仰根基——党员主题活动日”活动。80多年前的烽烟,与新时代的誓言在此刻共振。

4月21日,京山市绀弩小学学生在此与先烈展开时空对话。在讲解员生动叙述的感染下,孩子们在笔记本上记下:“今天的幸福生活,是英雄们用生命换来的,我们要好好守护她!”

今年6月,旧址入选湖北百大红色地标名录。

精神传承需当代注脚。一条串联革命烽火与时代新生的“红色文旅”动脉,正在京山搏动:从京山城区出发,首站小焕岭村,已成初心课堂;次站绿林镇向集村,罗家祠堂承载不朽民主建政记忆;第三站绿林镇吴集村,新四军第五师重要根据地。线路串起中共豫鄂边区委员会旧址、抗日人民代表大会旧址、新四军司令部旧址、陈少敏故居、七七报社、战地医院遗址等红色印记,完整呈现豫鄂边区抗战壮阔图景,成为解读华中地区革命精神的重要窗口。

“扫荡后第三天,边区党委就在烧毁的废墟上开会——火种从未熄灭!”绿林镇卫生院党支部年轻党员在八字门惨案照片前驻足。1940年秋,日寇“三光”政策焚毁千余民房,迫使边区首脑机关迁至易守难攻的小焕岭。如今,曾印刷过《七七报》的岩洞,成为党员教育的活教材。

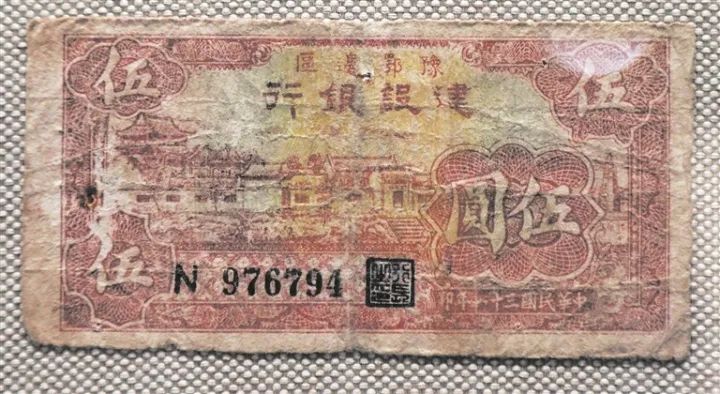

中国银行仙桃分行党员在司令部旧址讨论金融使命:“边区建设银行在山洞印钞保障供给,今天我们更应该做好普惠贷款为乡村振兴滋养毛细血管。”

豫鄂边区建设银行发行的边币(伍角)。

豫鄂边区建设银行发行的边币(伍圆)。

豫鄂边区建设银行发行的边币(壹佰圆)。

在采访中,记者遇到正在参观旧址的京山新市街道青年党员简丁睿。他感触深刻:“内心澎湃。老一辈在艰难中坚守信念、浴血奋战的身影铭刻于心。今日安稳,是先烈鲜血换来的。铭记历史,我们年轻党员更需脚沾泥土、心贴群众,肩负新时代担当。”

夏日晨光穿透银杏林,洒落小焕岭村。

村民张琼兰手持刷子,熟练地在青翠的银杏叶上轻拂,露珠与晨光一同洒落,叶面愈发透亮。她与同伴默契配合着,双手翻飞间,青涩的叶子渐渐舒展出柔和的质感。

“两个人起个早,采摘200多斤银杏叶不成问题。”张琼兰对记者说,笑意如晨光般清亮,“银杏叶作为中药材,1块多1斤,清早就能挣200多块呢。”在她身后,层层叠叠的银杏树冠在山坡上铺展,如同点缀大地的无尽绿金。

这日复一日的劳作,是小焕岭绿色交响乐中一个清亮的音符,也悄然汇入一个更大的愿景——在森林覆盖率高达45.39%、空气优良率常年逾90%的京山,这座被认证为“中国天然氧吧”的城市,正在全力打造“湖北省绿色低碳发展先行区”。

小焕岭,深卧于大洪山的褶皱之中。历史的硝烟早已散尽,但李先念、陈少敏等革命先辈曾在此点燃的星火,淬炼出这片土地坚韧的内核——自力更生、艰苦奋斗的基因,深深镌刻在村民的骨血里。曾经的困顿清晰可辨:山多土瘠,农户星散,出路难寻。转机始于上世纪80年代末,村党支部领着村民,将银杏植满了房前屋后、荒坡野岭。

“地就长这个,银杏树成了‘摇钱树’。”小焕岭村党支部书记张志科的目光扫过村舍旁、山坡上蓬勃的绿意,语气里带着笃定。这被村民称作“绿色银行”的产业,其“利息”普惠家家户户。每一片被精心采撷的叶子,都像是老区写给未来的朴素信笺。

“上午采叶,下午统销,户均年增收两万元上下。”张志科算的是实实在在的进账。这片日益丰茂的绿意,正在融入京山市擘画的“一城三基地”宏图——成为这座加快建设以网球闻名的运动休闲之城、智能轻工装备制造基地、光伏锂电新能源产业基地和南方绿色稻米生产加工基地的城市宏大叙事的一部分,也是“江汉平原共同富裕先行区”拼图中一块日渐明亮的色块。

小焕岭山林经济的纵深还在拓展。村支部引导着村民在银杏林下养蜂、饲猪、牧鸡,并种下了成片的脆李,创新“党支部+合作社+农户”模式运转:支部牵头成立合作社,整合零散的土地、资金和技术,提供从育苗到销售的全链条服务,将组织的根须深深扎入产业的土壤。

“老区人民能吃苦,善探索,会革新。发扬奋斗精神,多业并举,定能过上好日子。”张志科对小焕岭绿色发展的未来,充满信心。

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心