神农架国家公园的实践与启示:生态保护与绿色发展协同推进

联合实习启示

生态保护与绿色发展协同推进

神农架国家公园的实践与启示

引 言

“绿水青山就是金山银山”——习近平总书记的生态文明思想,在神农架的苍翠林海间得到了生动诠释。

神农架国家公园作为全国首批 10 个国家公园体制试点区之一,整合了世界自然遗产、世界生物圈保护区、世界地质公园、国际重要湿地等5个国际保护地品牌。为了更加全面的了解神农架国家公园的建设情况,深入了解、学习神农架目前的生态保护状况和生态保护行动对当地居民生活的影响,武汉大学弘毅学堂赴湖北省神农架林区美丽中国社会实践队于2025年7月21日至7月27日赴神农架林区,开启一场以生态环境为中心的深度调研。从生态保护到生态旅游转型,神农架的探索既有亮点,也有挑战。在走访中,我们听到了基层的实践智慧,记录了居民真实反馈。

这一次,我们既要为青山作注,也要为民生发声;既要记录生态保护的坚实足迹,也要直面政策落地的现实挑战。

千峰叠翠藏奇卉,万木垂藤掩药香

林深时见猿攀树,雾起常闻鸟破空

Part 1 生态保护成果的实地考察

相传,神农架是神农氏尝百草的旧址,对于21世纪的中国,这里不仅仅是庞大丰富的生物资源库,也是人类现代文明野蛮开拓下难得的遗珠,寄托着祖先神农氏对炎黄子孙美好的祝愿和新时代中国人与自然和谐共生的美好愿景。要想全面了解神农架国家公园的生态建设情况,就要对神农架林区动植物具体的生长状况与种类数目有一个详细的考察。

为切身感受神农架的生态状况,实践队员每天徒步走十几公里的路程,逆着流水的足迹踏上一线天,披着雨衣走过郁郁葱葱的画廊谷,用双手感受岩壁几万年冰冷的温度,在燕子洞的黑暗中聆听生命最神奇的歌谣,在苔藓覆盖的天然水帘下聆听自然温柔而舒缓的呢喃。

01

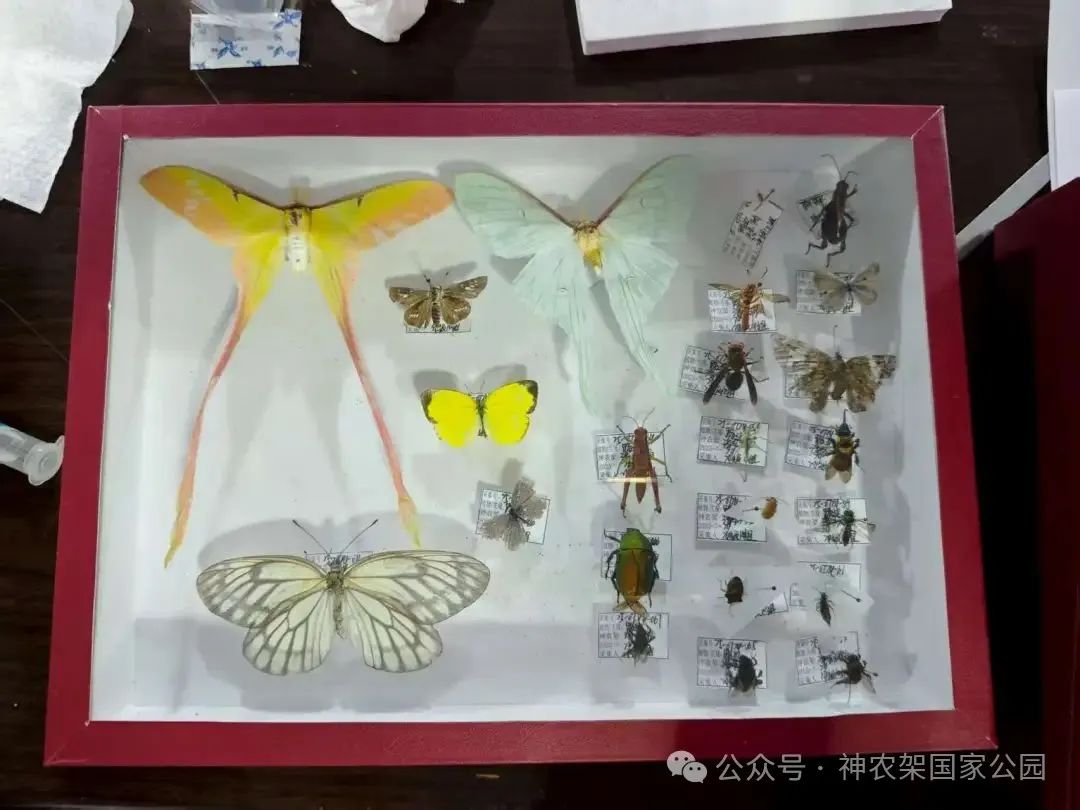

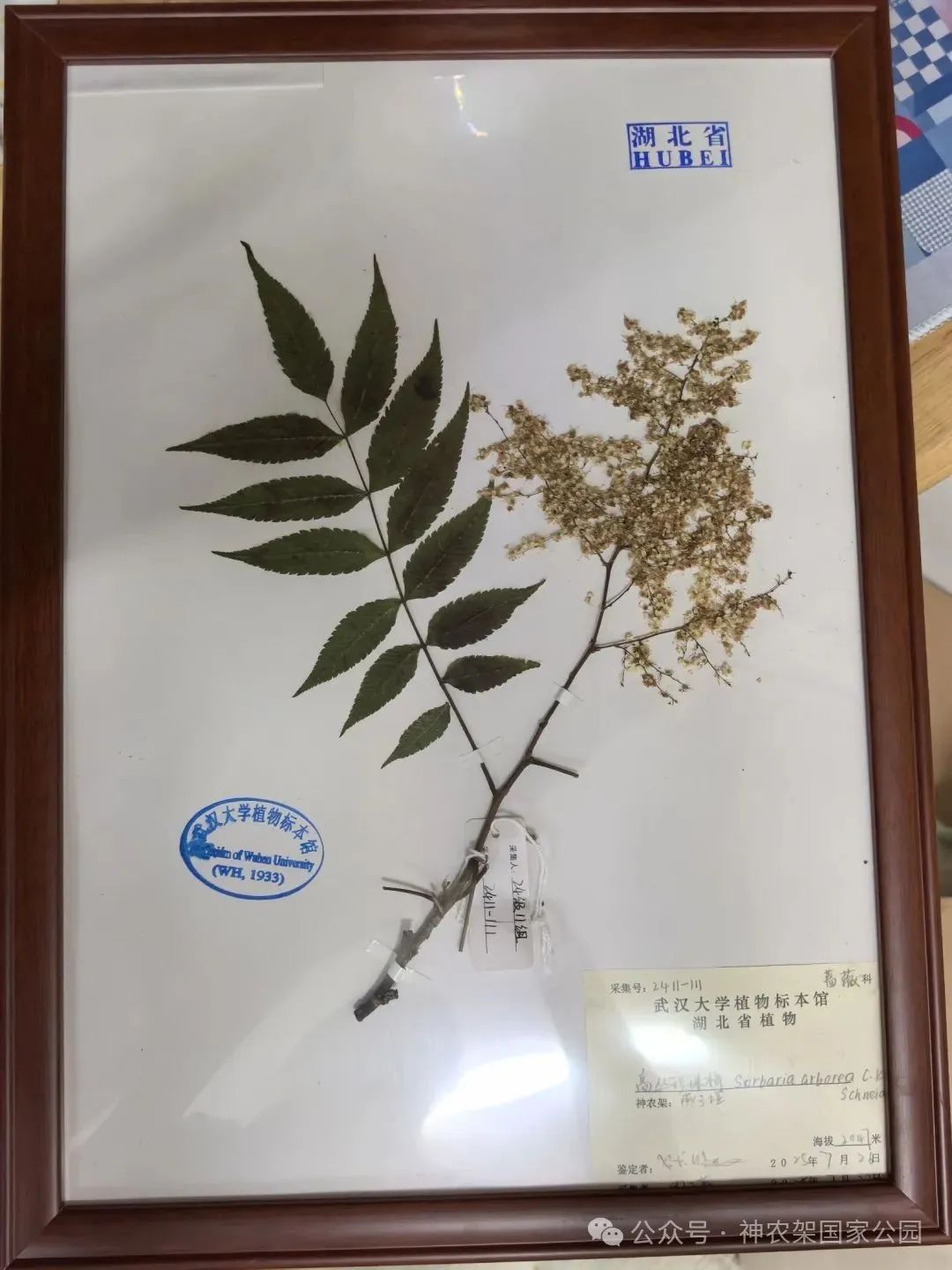

7月21日-7月25日,实践团队前往天生桥、官门山、神农顶、天门垭,画廊谷等地,观察了300余种维管植物,采集了其中150余种制作成标本,并沿途捕捉当地昆虫10余目90余种进行观察统计。根据此前的科研数据,神农架国家公园共有高等植物4329种,昆虫5385种,在此次考察过程中,我们还发现了一些未被收录的和近两年新发现的昆虫和动物物种,侧面地说明神农架的物种之丰富。

02

除了对动植物的考察记录,实践团队还参观了神农架昆虫馆,熊猫馆,大鲵保护地,川金丝猴栖息地。看着这些珍稀物种欣欣向荣的生长势头,实践团队终于明白为何神农架能让远古物种与现代科技在此和谐共存:所谓秘境,从来不是隔绝于世的孤岛,而是人类以谦卑之心守护的、生命自由生长的天堂。

03

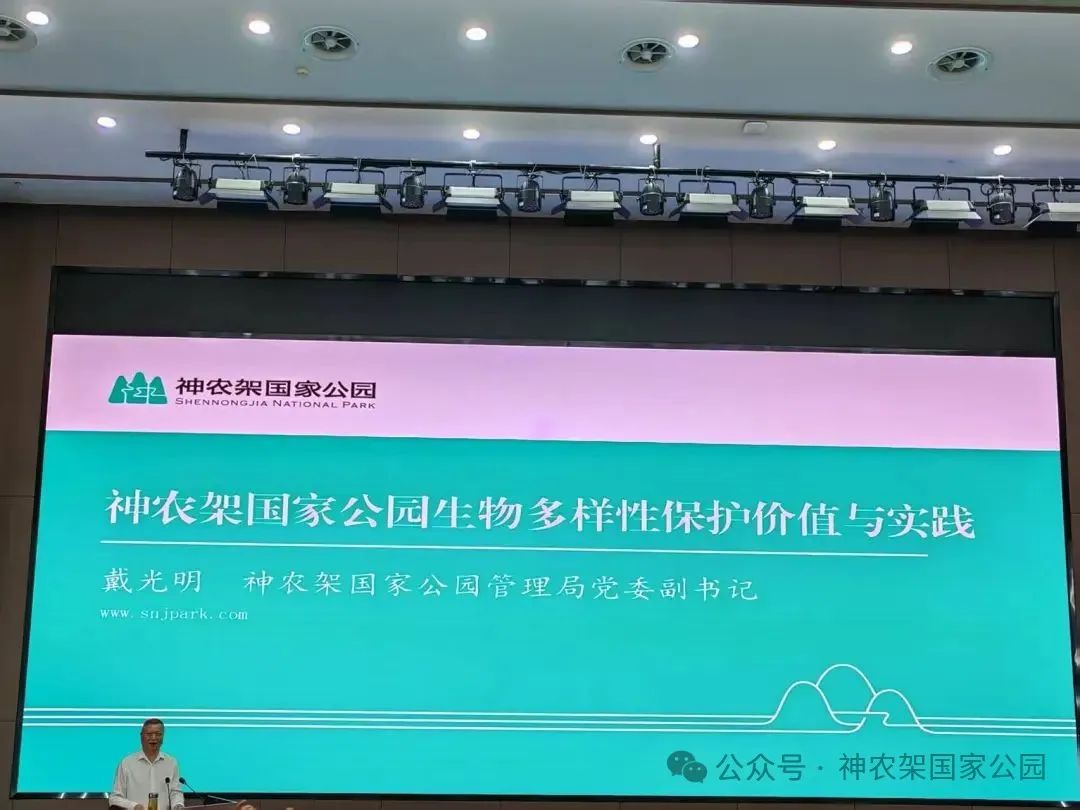

在实地考察神农架生态保护具体状况之后,实践团队聆听了神农架国家公园管理局党委副书记戴光明关于神农架自然保护状况和未来管理措施的讲座,受到很大启发,一些新的问题和疑惑也油然而生,于是在讲座之后主动联系戴书记,并向其表示希望能够进一步采访了解神农架地区的自然保护政策和方针。

神农架的草木虫兽勾勒出生命共同体的鲜活图景,展现出神农架优秀的生态保护成果。而这片林区的生态密码,不仅藏在枝叶间、溪涧里,更写在世代在此栖息的人们的生活里。带着对‘保护’与‘民生’关系 的追问,实践团队将目光从山林转向社区,探寻生态保护政策在烟火人间的落地轨迹。

登门问需听民声,走村入户察实情

问需生态探前路,访策青山惠民生

Part 2 生态保护对当地居民的影响

实践团队通过发放问卷和实地探访的形式,深入调查神农架当地住户对于生态环保政策的看法以及政策带来的机遇与挑战。

01

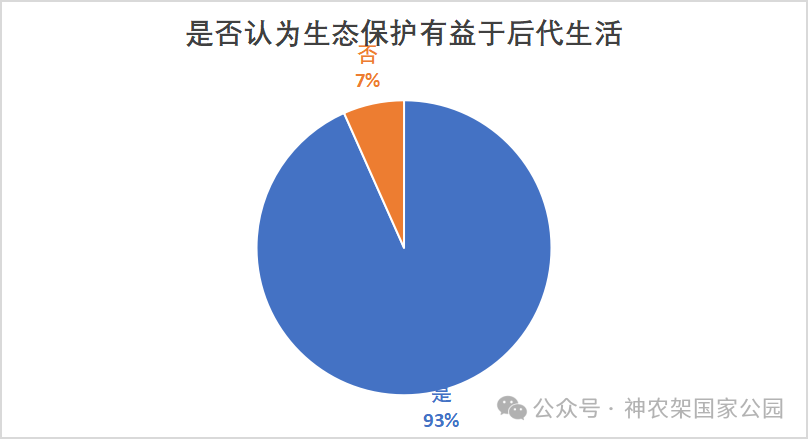

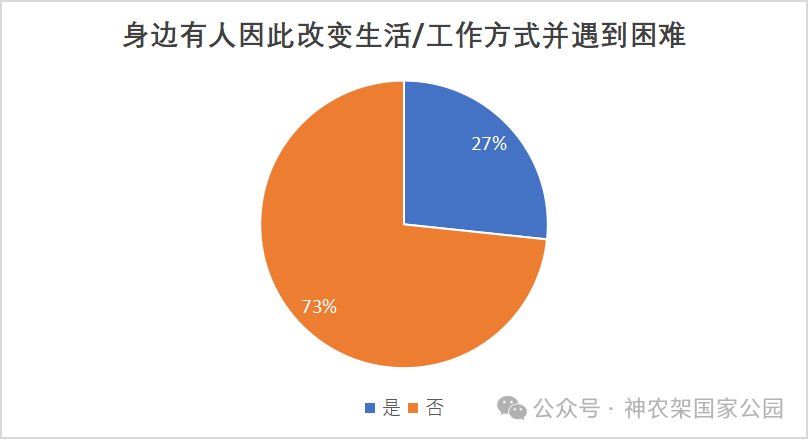

神农架居民问卷调查结果显示:受访者多为在神农架居住了20年以上的本地人,少数为从外地迁入的居民。在受访者中,绝大多数人对环境评价“非常好”或“较好”,几乎所有受访者都支持生态保护工作。在经济影响方面,大部分人认为收入有所提高,并且表示生态保护带来了更多就业机会,超过半数人感受到生活成本增加。

关于这个现象,通过更加深入地访问,实践团队发现生活成本增加一部分来自于生态保护前人们主要维生的工作比如砍木伐林、种植采药已经被禁止或者被限制,另一部分则来源于从区外购买新鲜蔬菜水果的成本变高。

关于生态保护的影响,一部分人认为其对生产活动有限制,但几乎所有人都相信能实现保护与生活的平衡,且所有人都认为生态保护对后代有益。整体来看,居民普遍认同生态保护的积极意义,同时也反映了需要改进的实际问题。

当地居民对生态保护政策的态度呈现多元特征:35岁以下青年群体及部分思想开放的老年人对环保举措接受度较高,认为这是"功在当代、利在千秋"的好事;但也有一些群体存在顾虑——部分曾依赖木材产业的居民面临转型阵痛,少数中老年居民因传统观念或现实需求对政策理解不足。

值得注意的是,不少群众在肯定生态保护方向的同时,也提出了务实建议:如关注上游下雨导致水土流失引发的水质问题、解决高寒山区冬季取暖困难等民生诉求,这些都与政策实施效果和群众信任度息息相关,同时也为政策优化提供了精准的改进方向,展现出生动活泼的基层民主实践。

此外,文旅产业的快速发展带来新挑战:游客激增导致的用水、垃圾问题等管理难题,客观上影响了部分居民的生活体验。如何平衡生态效益、民生需求与旅游开发,仍是需要持续优化的课题。

调研显示,当环保政策与居民切身利益形成良性互动时,往往能获得更广泛的支持。反之,如果民生问题没有得到切实地解决,比如冬季取暖困难、生活用水浑浊,即使这些问题与生态保护工作并不直接相关,但会影响居民对政府政策的信任度和支持度,从而间接阻碍生态保护相关政策的推进。

02

通过对民宿采访,实践团队了解到:在政策与支持方面,民宿经营者表示当地政府未提供针对民宿或旅游业的资金或宣传支持,完全依靠自主经营,生态政策在民宿经营方面并未体现出明显积极影响;在基础设施与环境方面,污水处理和垃圾处理设施较为完善,设有专门的垃圾站,但水资源管理仍存在极大问题,旅游旺季用水得不到保障,缺少有效的净化措施,导致当地一到雨天,河流会变浑浊,饮水、洗澡等正常的活动会遇到极大的安全问题。

这一问题也是后续林区改善自身环境,保障居民生活的一大重要突破点。

03

与此同时,实践团队在线上与戴光明副书记展开对话,深入探寻这片“华中绿肺”四十余年的生态变迁与民生发展。从伐木经济到国家公园建设,从物种恢复到社区共建,神农架的转型之路既是中国生态文明建设的缩影,也蕴含着人与自然共生的深刻智慧。

上世纪80年代,神农架曾以伐木为主要产业,而如今森林覆盖率已超91%,川金丝猴等旗舰物种数量稳步增长。“保护的最大成效之一便是林木储蓄量的提升。”这一转变背后,是退耕还林、天然林保护等政策的持续推进,更是“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践。

耕还林、天然林保护等政策的持续推进,更是“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践。

如何让保护成果反哺民生?神农架的答案是:差异化发展。在核心保护区外,旅游业成为支柱产业——民宿、研学、生态观光带动就业;林下种植、生态管护员等岗位则为居民开辟了新收入渠道。

值得注意的是,当地通过“以电代薪”补贴等政策,巧妙减少了居民对森林资源的依赖。为保护区内老百姓专门开辟的护林员、管护员等职位,不仅能给老百姓提供稳定的收入,还可以让他们参与到护林防火的生态保护中来,在群众中起到很好的宣传教育作用。

访谈中揭示了保护与发展的矛盾:野生动物破坏农作物与居民产生矛盾。对此,神农架正探索提高保护能力和水平:科技助力保护、提升社区互动等。未来,当地计划通过科技手段(如生物多样性监测)提升保护精度,让生态红利更可持续。

访谈中,神农架国家公园相关负责同志还提到了因地制宜的保护理念,建议在合适的地方开发旅游业,而在该保护的地方则踏踏实实做好生态保护工作。关于神农架未来生态保护的规划,首先要摸清神农架的资源禀赋,做好本底资源调查,对几十年的保护成效进行更深入的了解,先摸清家底,再结合百姓的呼声,让保护的手段更加科学、更加有效。

Part 3 总结

实践团队通过对当地居民、民宿经营者及神农架国家公园管理局负责人的调研发现,神农架的生态保护工作为当地居民带来了多方面益处:不仅改善了收入与就业状况,降低了对传统资源的依赖,还优化了生活环境,强化了生态宣传教育。

不过,生态保护过程中也存在一些待解的问题:生活成本有所上升,生产活动受到一定限制,水资源矛盾逐渐加剧,与野生动物的冲突也时有发生。

针对这些问题,实践团队结合与群众的深入交流、对管理部门负责人的访谈及自身思考,提出了系列建议:强化生态补偿机制,降低流通成本,发展本地供给以减少外购依赖,构建 “分层供水” 体系,对农作物实施物理与生态双重防护等。期待这些建议能为神农架未来发展提供参考,助力其生态文明建设走深走实。

神农架的绿意盎然,是几代人接力的成果,更是人与自然和解的见证。保护并不是终点,而是为了让子孙后代仍能看见今天的风景。或许,这才是生态文明的终极答案。

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心