中国电影工业化的“硬核”突围:东方影都的科技革命与艺术新生

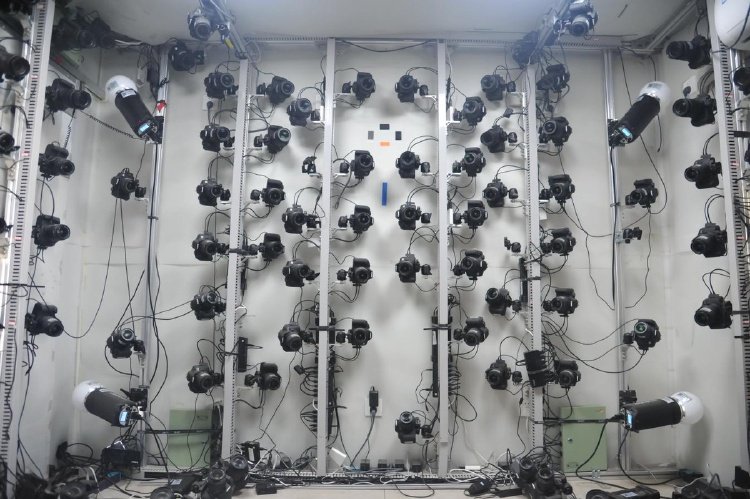

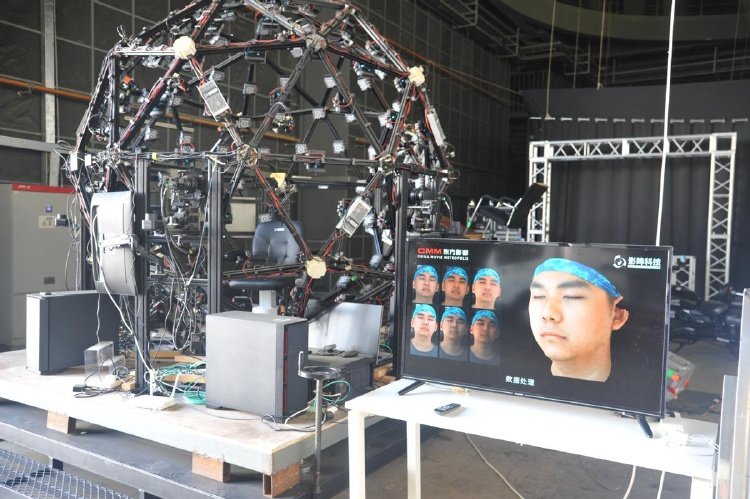

站在青岛东方影都的虚拟拍摄棚内,156个高清摄像头组成的穹顶光场系统正在以毛孔级精度扫描演员面部——这一幕,恰是中国电影工业化进程的生动隐喻:在科技与艺术的交汇处,中国电影正在完成从“跟跑”到“领跑”的惊艳转身。

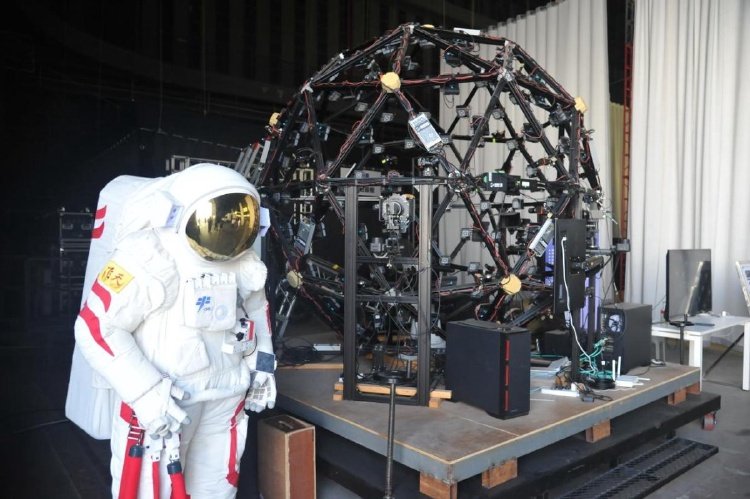

当《流浪地球3》的概念海报在东方影都揭晓,这不仅是系列电影的延续,更昭示着一个全新电影纪元的开启。从《流浪地球》到《封神》,这些镌刻着中国文化基因的视觉奇观,正在这里完成从想象到影像的蜕变。乌尔善、郭帆、路阳等导演的集体选择,折射出这个影视基地已从单纯的拍摄场地,蜕变为中国电影工业化的“神经中枢”。

光影织梦,虚拟技术重构创作边界

虚拟拍摄技术的突破性进展,彻底重构了电影创作的底层逻辑。LED虚拟拍摄系统实现的所见即所得,将传统绿幕拍摄的试错成本降低了60%以上;微米级面部扫描系统让数字替身技术达到新高度,演员的岁月痕迹可以在数字世界里自由增减;而亚洲最大的动捕技术集群,甚至能精准捕捉小提琴家指尖的微妙震颤。

这些技术突破不仅体现在《刺杀小说家》中“赤发鬼”的肌肉颤动里,更内化为中国电影人的创作语言——当技术壁垒被逐一击破,艺术表达便获得了真正的自由。

匠心造物,硬核科技锻造东方美学

在物理特效领域,东方影都正书写着“中国制造”的新篇章。Titan机械臂0.1毫米级的运动精度,希娜魔夫团队仿生装置的生物质感,永誉传媒道具制作的考究细节,共同构筑起电影工业的“匠人体系”。特别值得一提的是,《流浪地球2》中那些经得起特写镜头检验的道具铭牌——这种对“看不见的细节”的极致追求,恰是中国电影工业化成熟的标志。当机械仿生技术与传统工匠精神相遇,便催生出既具国际水准又蕴含东方美学特质的电影语言。

DIT技术的深度应用,则构建了电影创作的数字神经系统。5G传输、云端协作让跨国团队的无缝配合成为可能,《流浪地球2》日均处理数TB数据的能力,标志着中国电影已进入“大数据制作”时代。这种全流程数字化管理,不仅提升了制作效率,更重塑着电影生产的组织形态——当拍摄素材可以实时全球共享,电影创作便真正突破了时空界限。

数字赋能,智能协作颠覆产业生态

站在AI技术爆发的临界点,东方影都的探索更具前瞻意义。JINXIANG·AI系统的研发,将电影创作从“经验驱动”转向“数据驱动”;虚拍课程的开设,则培育着新一代导演的工业化思维。这种对技术前沿的敏锐把握,使中国电影在AI革命中赢得了宝贵先机。

从绿幕到LED,从实景到虚拟,从人工到智能,东方影都的技术演进轨迹,恰是中国电影工业化进程的缩影。当科技与艺术在这里深度交融,我们看到的不仅是单个影片的突破,更是一个产业生态的质变。在这里,每一次技术迭代都在拓展中国故事的讲述维度,每一处硬件升级都在夯实文化输出的基础。这或许正是中国电影工业化实践最珍贵的启示:真正的技术革命,终将服务于艺术的本真表达,而唯有扎根本土的科技创新,才能让中国故事绽放独特魅力。

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心