以碑之名丨何以中国·千年一脉①以印为信 穿越2000年对话“滇人”

在云南的历史长河中,古滇国一直像一颗神秘的明珠。司马迁在《史记》中记载,公元前109年,汉武帝在云南设立了益州郡,又“赐滇王王印,复长其民”。直到1956年,“滇王之印”的出土,才让这段历史从纸面跃入现实。然而,益州郡的郡治究竟在哪里,一直是个谜。直到近年,云南晋宁河泊所遗址的考古新发现,揭开了这一千古谜题。

近日,国家文物局揭晓了2024年度全国十大考古新发现终评结果,河泊所遗址凭借一系列重大考古发现和重要学术价值成功入选。今天是国际博物馆日,让我们从2000年前的“益州郡”出发,开启一场名为“何以中国·千年一脉——博物馆里的中华民族共同体意识”的文物之旅,透过一件件历史文物,与两千年前的滇人展开一场跨越时空的对话。

滇王之印出土:“纸上地下”双重印证古滇国的存在

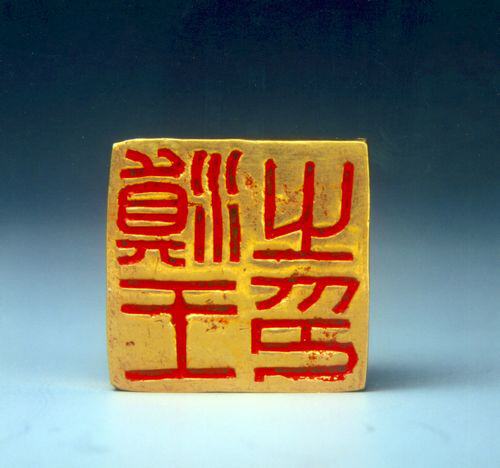

1956年,在云南晋宁石寨山古墓群的考古发掘现场,一把小刷子轻轻拂过漆棺底部的泥土,一道金光骤然闪现——“滇王之印”重现人间。这枚重达90克的金印虽仅方寸大小,却如一把钥匙,打开了古滇王国尘封两千年的记忆。

当考古学家辨认出印面上“滇王之印”四个篆书白文时,司马迁《史记》中那段关于汉武帝赐印滇王的记载,突然从纸页跃入现实,完成了文献与实物之间跨越千年的对话。正如云南省博物馆副馆长樊海涛所言:“这是中国考古史上罕见的‘纸上地下’双重印证。”

金印印文用白文篆书刻成“滇王之印”四字。云南省博物馆 供图

这枚金印的发现过程也堪称传奇。樊海涛向我们娓娓道来:“200多年前日本九州出土的‘汉倭奴国王印’曾轰动一时,激发了我国考古界寻找‘滇王之印’的热情,终于,在上世纪50年代,随着云南晋宁石寨山‘滇王之印’的出土,这一疑问得到了解答。”两枚金印,一东一西,见证了汉王朝对边疆的治理与文化认同的历史进程。

1955年,云南省博物馆调查组在晋宁石寨山首次展开发掘,揭开了滇文化神秘的面纱。次年,在6号墓漆棺底部筛土时,“滇王之印”意外现世,震惊全国。它不仅是云南首次通过科学考古直接印证《史记》记载的重要成果,更成为中华文明“多元一体”格局的标志性物证。

“滇王之印”纽铸成蛇的形状。云南省博物馆 供图

滇王之印为黄金所铸,重达90克,纽作蟠蛇造型,篆书四字“滇王之印”凿刻而成,笔意刚劲,历久弥新。其形制虽为“王印”,却未采用中原诸侯王常见的龟纽或驼纽,而是以蛇纽示人,与日本出土的“汉倭奴国王印”形制相似。不同之处在于,“滇王之印”无“汉”字,这一微妙差异恰恰表明:在汉王朝的天下秩序中,滇王是“内臣”而非“外藩”。

出土金印的石寨山古墓群,堪称古滇文明的“地下博物馆”。这里出土的青铜贮贝器、铜鼓、玉衣等文物,无不彰显着古滇国的高度文明。其中,与“滇王之印”一同出土的滇王编钟,其造型虽独具滇文化特色,但作为礼器的功能却与中原青铜文化一脉相承。“我们馆藏80%的青铜器都体现着中华文明‘多元一体’的特征。”樊海涛自豪地说。这些文物共同诉说着一个事实:早在两千年前,云南就已深度融入中华文明体系。

封泥里的秘密:见证中原制度在边疆落地

如果说“滇王之印”是古滇文明的瑰丽象征,那么河泊所遗址出土的封泥,则是中原制度在边疆落地的直接见证。“封泥是汉代文书行政的重要载体,‘滇国相印’的存在,证明当时已建立起郡县制下的官僚系统。”樊海涛的解说让我们仿佛看到两千年前,汉朝官吏与滇王部族共治边疆的历史场景。

河泊所遗址现场

封泥是我国古代简牍文书或物品捆扎结绳处的泥团,通常盖着主人印章,既能标识来源,又能防止被私拆。截至目前,河泊所遗址共出土两汉时期的封泥达2000余枚,包括官印封泥、私印封泥、道教封泥和无字封泥,数量在我国封泥发现史上居于前列,在云南考古史上属首次发现。

在这些封泥中,一枚“滇国相印”封泥引人注目。河泊所遗址发掘项目负责人蒋志龙介绍,从汉武帝时期开始,侯国的相、丞、尉等官员由中央任免。“这些珍贵的封泥表明汉中央王朝在滇国设立益州郡后,仍保留‘滇’‘滇王’国号及王号,并以‘相’相辅进行地方治理。这种行政管理模式既保留滇王‘复长其民’的权威,又通过郡县制将边疆纳入国家行政体系。”蒋志龙说。

云南省文物考古研究所 供图

此外,除了大量官印封泥,河泊所遗址还出土了一些私印封泥。蒋志龙介绍,这些私印封泥,既有张、王、李、赵、宋、高、陈等常见的汉姓,也有诸如“幻雍”等疑似少数民族汉语姓名。这为研究汉代官员选用制度提供了资料,也是文化交流和民族融合的有力证据。

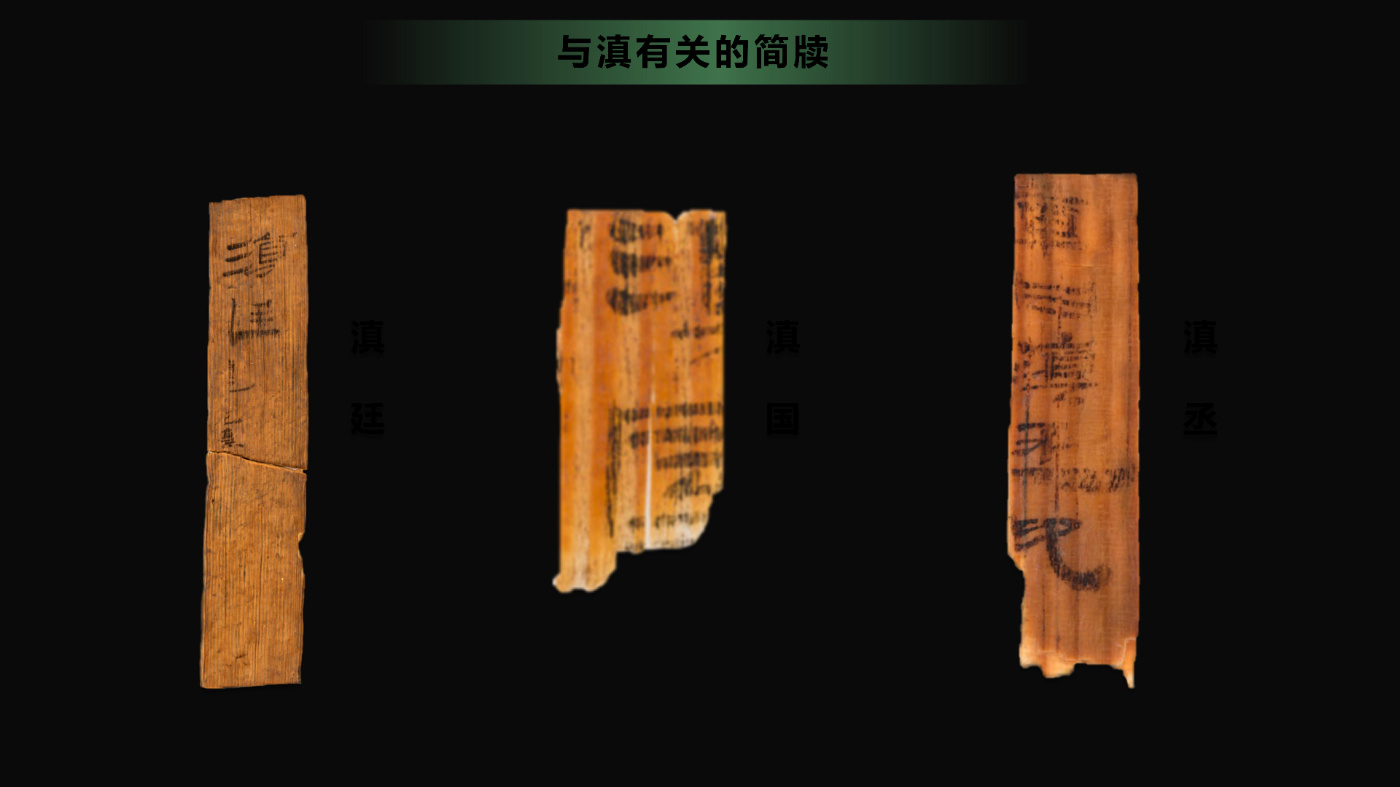

简牍重见天日:汉代“公文档案”的再现

“去年我们发现了一片写有云南二字的简牍,这片简牍来自西汉晚期,距今已有2000多年的时间,字体为汉隶。它虽然比较小也比较残碎,但意义非凡,它记录了作为地名来说最早的‘云南’。在这片简牍上,除了‘云南’,还有‘比苏’‘不韦’‘楪榆’等地名。”晋宁河泊所遗址项目组成员(简牍保护)苏东晓向记者介绍。

云南省文物考古研究所 供图

简牍出土场景。云南省文物考古研究所 供图

据苏东晓介绍,截至目前遗址共出土简牍5万余枚,其中有字简牍1.4万余枚,约10万字。这些简牍内容丰富,包括文告、往来文书、司法文书、户版、名籍、书信和典籍,涉及政区建制、职官制度、赋役制度、司法制度、民族关系、交通状况等,具有很高的史料价值。“大批有字简牍填补了对汉代社会基层结构的认知空白,证明在汉代边疆治理的过程中,中央王朝一方面实行郡县制,一方面对滇王继续册封,运用了非常灵活的手段进行有效管理。”苏东晓表示。

滇池畔的文明交融:从“多元”走向“一体”

河泊所遗址近十余年的考古发现和研究成果完整呈现了滇池盆地自先滇文化时期至汉代的文化变迁。以海口大营庄、晋宁西王庙、古城村、河泊所遗址西部底层堆积为代表的先滇文化遗存表现出与滇中地区新石器时代文化的密切联系,为我们寻找滇文化的源头提供了关键信息。西山龙门天子庙、晋宁小平山、古城村遗址上层、西王庙遗址上层等滇文化遗存的发现则完善了滇文化自身的编年框架。汉时期,河泊所遗址出现土著聚落与中央辖郡共存于一体的复杂融合。这些变化说明,古滇文明汇入中华文明一体格局的过程是渐变式的,是相互借鉴、互相融合的,总体呈现各美其美、美美与共的特点。“考古研究发现,古滇国及其文化并没有突然消失,而是慢慢融入了中央王朝及其文化之中。”河泊所遗址发掘项目负责人蒋志龙表示。

“益州”铭文瓦当。云南省文物考古研究所 供图

从滇王金印到滇国相印封泥,再到河泊所遗址出土的简牍、瓦当,这些文物串联起的是一部边疆融入中原的壮阔史诗。遗址中出土的“滇国相印”“益州太守章”等封泥,与1956年在石寨山古墓群出土的“滇王之印”金印形成互证,构建起“郡县制+封王制”的特殊治理体系。

滇王之印,这枚穿越两千年的金印,至今仍在诉说着中华文明“多元一体”的永恒真谛;而河泊所遗址的考古发现,不仅填补了古代文献关于古滇国和西南边疆历史记载的缺失,更是从实物史料上证实:中华文明从来不是单一文明的简单扩张,而是万千溪流汇聚成海的历史进程。

在这片见证过

滇王金印与滇国相印相互辉映的土地上

中华民族共同体意识

早已深植于两千年前的红土层中

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心