《蒲公英花园》新书分享会在汉举行

7月5日下午,一场以“光明的可见与生命的极限”为主题的文学对话在武汉SKP RENDEZ-VOUS书店举行。活动围绕作家、评论家邓鼐的新作《蒲公英花园》展开,作家舒辉波、林彦及学者蔡俊一道,就文学如何观照现实、书写困境、传递人性力量等话题与现场读者展开了深入交流。

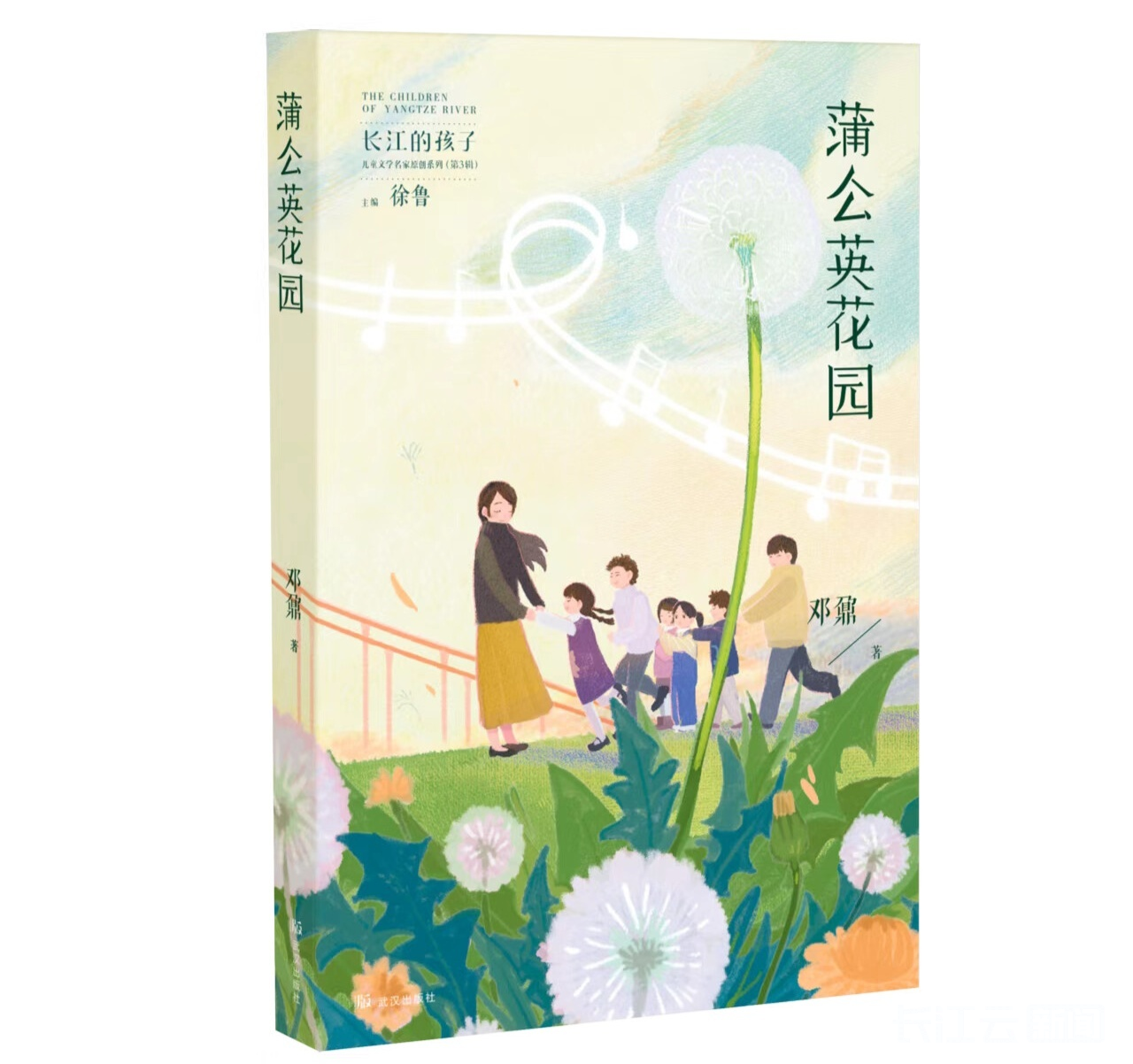

《蒲公英花园》由武汉出版社出版,是邓鼐历时五年,在深入盲校进行田野调查后精心创作的一部长篇小说。作品以盲童学校音乐教师章华的教育实践为主线,通过组建盲童合唱团进行训练与演出,讲述了一个关于特殊教育、生命觉醒与自我超越的动人故事。

邓鼐在现场生动地描绘了书中的部分情节:章华初到盲校,发现孩子们不仅因视力障碍难以自由行动,连身体也仿佛被“囚禁”,课间出奇地安静。为了打开孩子们的身体“封印”,她尝试让孩子们画画、跳舞、练站军姿。在组建合唱团的过程中,她又遭遇家长的强烈反对。她用一场精心策划的开放日演出,让家长们热泪盈眶,第一次看见了孩子全然不同的精神面貌。最终,这支合唱团以“无差别”的方式参加国际比赛,并赢得评委会特别大奖。而故事的结尾,章华在完成使命后悄然离开,留给读者无尽的思索与回味。

邓鼐坦言,创作的缘起,既来自他陪伴女儿成长过程中对童声合唱长达20年的持续关注,也源于他对特殊群体现状的深入思考,最终在原型人物视障女歌手肖琴的真实经历中找到了创作灵感。

作品所蕴含的深厚人文关怀引发了嘉宾们的热烈讨论。作家舒辉波分享了一部令他印象深刻的纪录片:一个健全人蒙上双眼生活一周,最后因无法忍受心理的焦虑与不安而精神崩溃。他指出,这说明失去光明对人的影响远不止是生理层面的“看不见”,更是一种深刻的心理困境。因此,文学创作的首要原则是“真实”与“真诚”,“我们不能美化苦难,文学应该是一面镜子,让人看到自己的处境与选择。”

作家林彦则用生动的比喻阐述了他的观点。他形容“造物主”有时像个顽皮的孩子,“给你眼睛不一定给你视力,给你耳朵不一定给你听力。”面对这种残酷的“玩笑”,生命会做出两种选择:像石头一样沉寂,或像莲子一样在水中开花。他认为,儿童文学就应该书写这种“开花”的可能,在承认生活有艰难的同时,依然能展现出轻盈的飞翔姿态,拥有相信明天的力量。

四位嘉宾一致认为,文学的目光应更多投向“弱小者”与身处困境的个体,这既是文学人道主义精神的体现,也是作家的社会责任。通过对这些特殊个体的书写,最终能够抵达对普遍人性的洞察,让每一位读者在别人的故事里看见自己,并从中获得直面真实人生的勇气与智慧。

(长江云新闻记者 刘炜 通讯员 筱荣)

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心