锚定“世界一流”,这座城就是有雄心

上周,武汉召开专题会议研究推动东湖科学城建设,提出锚定目标定位,加快建设进度,奋力打造具有核心竞争力的世界一流科学城。

东湖科学城是一座什么城?

2021年9月3日,《东湖科学城建设发展规划》(以下简称《规划》)正式发布。

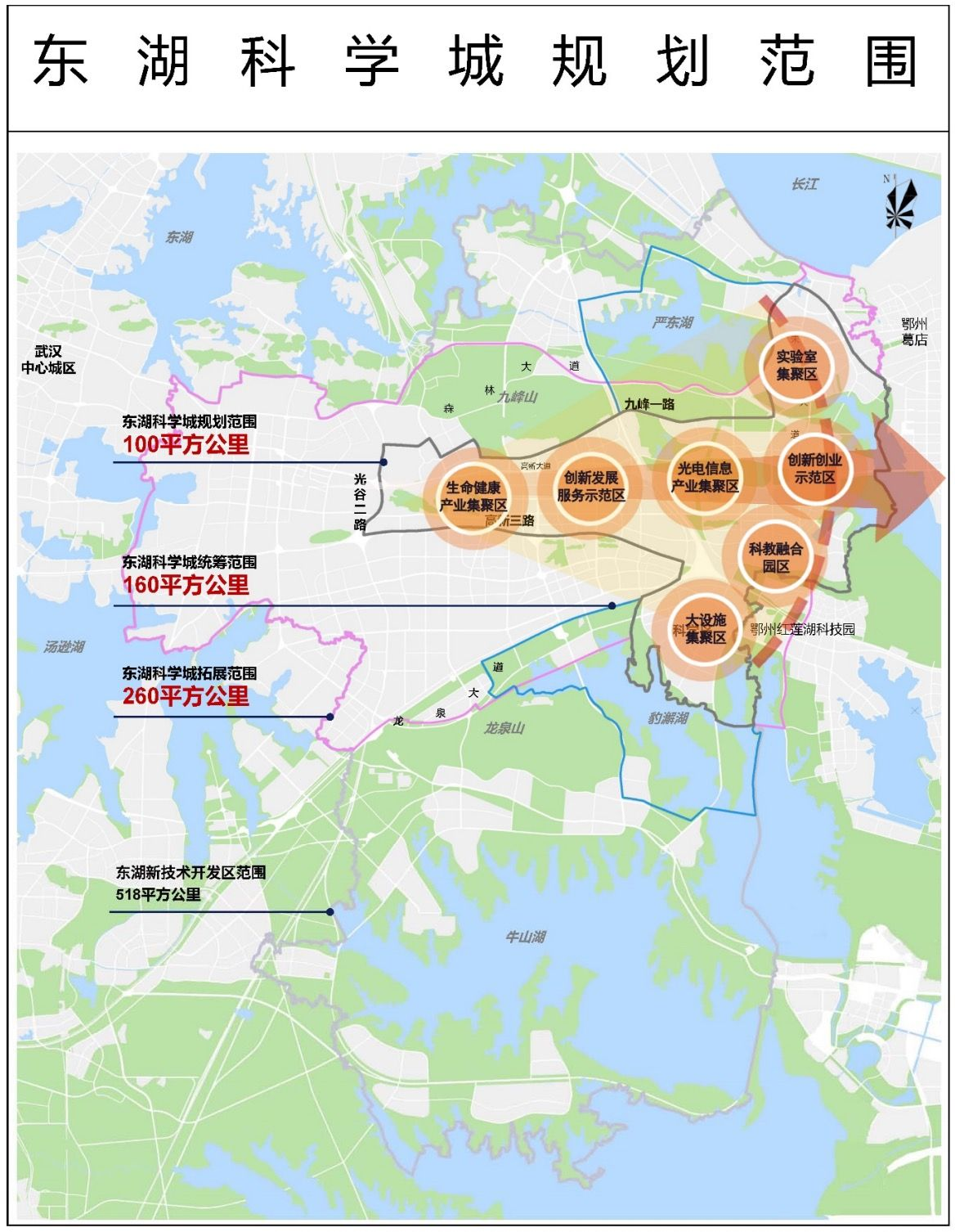

在规划的100平方公里的蓝图中,七大功能区如弦上的科技创新利箭,铆足了劲,蓄势待发。

东湖科学城规划范围及空间布局。

从规划范围示意图上能清楚地看到,东湖科学城在武汉东部,横跨高新大道、纵贯未来大道,浓缩了光谷之“精华”。

值得一提的是,与相对独立、专门设置管理机构的北京怀柔科学城和上海张江科学城等不同,东湖科学城的建设主体是东湖高新区,由光谷统筹推进重大科创平台、重大创新园区、重要基础设施建设。

《规划》明确总体发展目标,“建成科学特征凸显、创新要素集聚、策源能力突出、科创活力迸发的具有核心竞争力的世界一流科学城”。

中国科学院院士徐红星在东湖科学城建设之初表示,当今世界不断涌现新的前沿科技,我们必须掌握核心科技,才能在产业发展中实现自主可控,这就需要形成建制化的科研力量,东湖科学城建设正当其时。

东湖科学城。

因为使命必达。

重镇武汉正勇担服务国家高水平科技自立自强使命,抢抓人工智能引领的新一轮科技革命和产业变革机遇,东湖科学城势必锚定“世界一流”。

是武汉打造具有全国影响力的科技创新高地的核心承载区和重要支撑,东湖科学城势必锚定“世界一流”。

为加快推动“三个优势转化”、重塑新时代武汉之“重”、在支点建设中当好龙头走在前列提供有力科技支撑,东湖科学城势必锚定“世界一流”。

把科技自立自强当使命,视创新创造如生命,抓创新发展像拼命,东湖科学城必须有“登泰山而小天下”的凌云志气。

提出“世界一流”目标的科学城不少——

北京怀柔科学城定位于“世界级原始创新战略高地”,上海张江科学城提出“加快建设国际一流科学城”,深圳光明科学城要“建成竞争力影响力卓越的世界一流科学城”……

百舸争流,东湖科学城要敢向涛头立。

东湖科学城。

因为这里集中了武汉优质创新资源。

我们从《规划》中可见,“优势”二字被反复提及了13次。包括科教资源优势,东湖国家自主创新示范区、中国(湖北)自由贸易试验区武汉片区和武汉全面创新改革试验区“三区叠加”政策优势,光电信息领域领先优势、生命健康领域科教资源优势、工程领域学科和平台资源优势、制造业基础优势等。

正如中国科学院院士张清杰所说,光谷已经形成了很好的创新体系,怎么能够在体制机制上形成协同创新,把各种创新资源有效整合起来,值得认真思考。

记者了解到,东湖高新区正在进一步完善规划方案,制定东湖科学城建设三年行动方案(2025—2027年),进一步增强创新策源功能,推进重点领域改革。

“光谷刚刚获批时,光电子产业目标是1000亿元。时隔20年,正冲刺万亿级产业集群。这个地方的人,有目标,有精神气。”中国工程院院士、华中科技大学校长尤政说,“我相信,只要大家坚持好的精神,继续努力工作,准确把握战略布局方向,我们就一定能够建好东湖科学城!”

光谷空轨。新华社记者肖艺九 摄

鸟瞰东湖科学城南部,3块鹅卵石般的建筑引人注目。正如给人做肠镜、胃镜,这一名为深部岩土工程扰动模拟设施(以下简称地镜设施)的大科学装置则是给深地岩体做“地镜”。

目前,地镜设施内的科研装置正在进行安装调试,预计今年底可实现试运行。投用后,能为交通、水利、能源等领域工程建设加速向深部拓展提供重要科技支撑。

建设中的地镜设施。来源:湖北日报

在东湖科学城,还聚集着不少像这样聚焦前沿、夯实“底座”的“国之重器”。

目前,“1家国家实验室+13家全国重点实验室+6家湖北实验室+8个大科学装置+66个国家级创新平台+15家新型研发机构”的科创平台矩阵初步构建,一批重大科技成果相继涌现,科技成果转化正在加速推进……这里,已经成为国家战略科技力量重要汇聚地和国家创新体系的重要节点。

这座“城”,正加快推动科技创新和产业创新融合发展。

光电子信息产业,“独树一帜”品牌更加响亮。

生命健康产业,竞争优势持续提升。

光电集成芯片、空芯光纤等自主创新技术世界领先领跑。

科学城建设,人才是关键。

张清杰院士在接受媒体采访时表示,东湖科学城要广揽天下人才,建设成为“科学家的家”。

人才为什么来?徐红星院士直言:“不是看你给的高工资,也不是贪图舒适的环境。项目和事业能够发展,他才会来。”

如今,创新人才“用脚投票”,新增11名国家级重点联系专家、2名国家卓越工程师、54名省级重点联系专家。

一座人才“金字塔”渐趋稳固——东湖科学城已经累计集聚诺奖得主4名、顶尖科学家85人、高层次创新人才4168人、卓越工程师5000余人……

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心