“地质一号”卫星发射成功 由湖北这所高校牵头研发

5月17日12时12分,朱雀二号改进型遥二运载火箭搭载6颗卫星,在酒泉卫星发射中心东风商业航天创新试验区发射升空,并顺利进入预定轨道。其中“地质一号”卫星是我国首颗专门用于地质行业的微小卫星,由中国地质大学(武汉)与中国自然资源航空物探遥感中心牵头研制,将极大提升我国在资源勘查、矿产监测和自然资源调查监测等领域的自主遥感能力。

蓝箭航天空间科技股份有限公司供图

作为一颗高光谱遥感卫星,“地质一号”在国内首次实现410nm-2480nm间地质探测谱段集中精细设计,技术水平国际领先,尤其在地质行业需求最密集的1000–2480nm的短波红外波长范围内设置了10个关键谱段,能为岩、土、水、矿等地质资源环境探测提供高质量的数据产品。

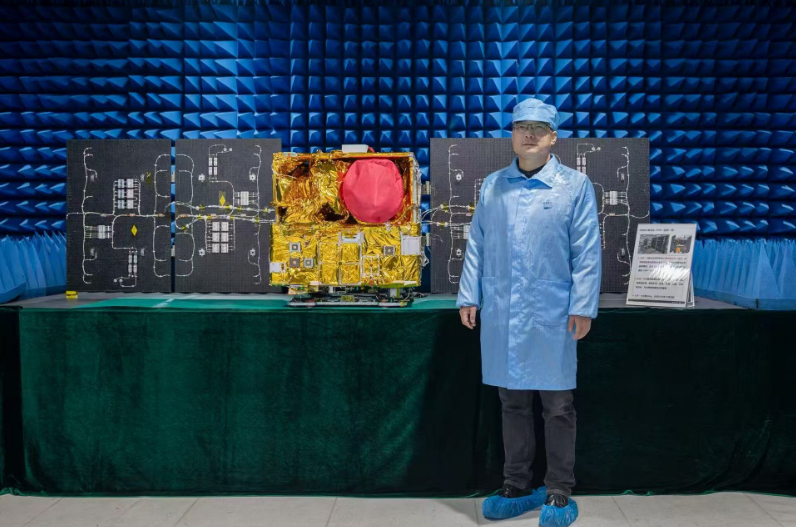

中国地质大学(武汉)供图

“高光谱遥感是通过很窄并且连续的光谱通道,从卫星向地面观测,持续成像,光谱分辨率可以达到纳米级。这样的精细光谱可以精准地识别地表的物质成分,让地质调查,地质找矿、生态环境监测这些业务一流地完成。”“地质一号”卫星工程总师、中国地质大学(武汉)王力哲教授介绍,我国地质条件极为复杂,地质调查事业亟需高光谱卫星的数据支撑,但当前可用的高光谱卫星不多,精准供给地质行业的光谱谱段不足,并且分散在不同的卫星中,为了解决这一行业痛点,“地质一号”卫星在2022年启动研发。

为了用商业航天解决国家和地质行业的重大需求,研究团队以保障高光谱成像质量为前提,在卫星载荷设计、光学配置及结构集成等环节突破了多项关键技术,有效解决了传统高光谱载荷系统体积大、重量高、能效利用低和部分谱段成像稳定性较弱等难题。

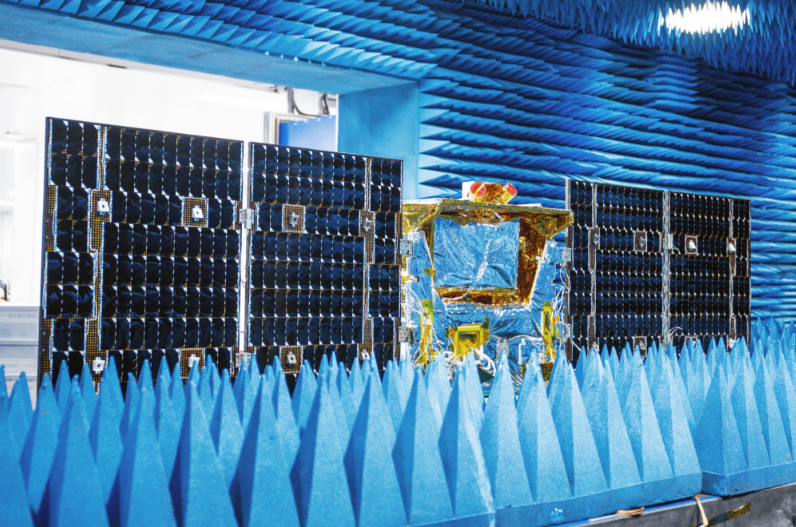

天仪研究院供图

比如“地质一号”卫星采用了“可见光—近红外和短波红外共用镜头”以及“离轴三反光学设计”两项关键技术,减少传感器的数量和体积,最终使得卫星在展开太阳帆板前,体积不到一个立方米,重量不到100公斤,卫星轻小型低成本技术达到国际领先水平。

“地质一号”卫星载荷主任设计师、中国地质大学(武汉)谌一夫副教授介绍,“这颗卫星里面使用了两个传感器,一个是可见光到近红外谱段,另外一个是短波红外(谱段)。传统的两个传感器是需要用两个镜头来分别获取不同谱段的信号的,我们只采用了一个镜头,后端采用到分光的技术,将不同谱段的光线分离出来,分别去给两个传感器提供信号,从而降低整个卫星的重量跟体积,极大地降低研发成本、发射成本,让大家都能用得起、用得好。轻小型化遵循了当前地质商业航天发展的一个重大趋势。”

据了解,研究团队还将启动“地质二号”卫星的研发工作,预计2028年将由9颗微小卫星组成高光谱地质资源环境星座,形成连续的地质遥感光谱覆盖,高精度、准实时地服务地质需求。

(长江云新闻记者 王珣 通讯员 尚东光 焦思勤 贺海旭 )

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心