刘汉俊丨西兰卡普:一个美丽的误会

西兰卡普:一个美丽的误会

刘汉俊

曾经以为,“西兰卡普”是外国的人名或者地名。后来得知,这个貌似洋味儿的词源自湖北恩施等地,略感意外。了解到这个词所指代的物品,诧异之余甚觉美好。待到弄懂了其中的故事,竟然有些感动了。

一场凄美的相遇

世间的奇美,常在边缘处。

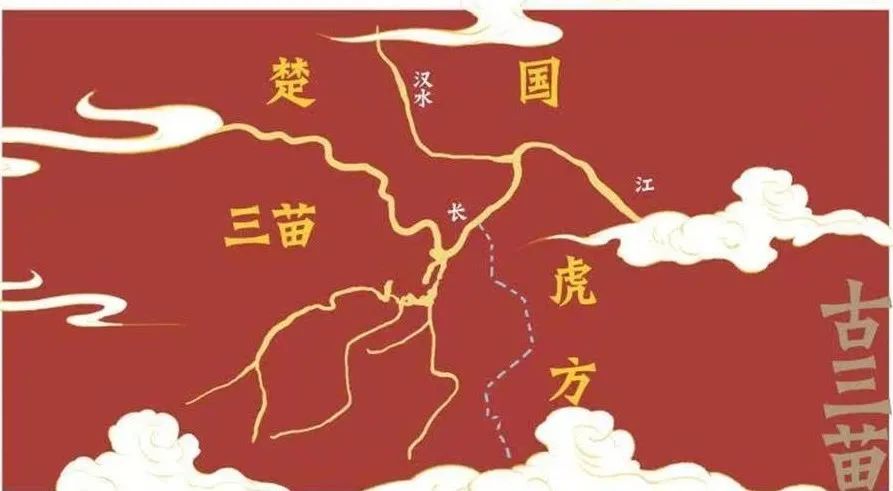

传说中的黄帝、炎帝、蚩尤是中华人文始祖。炎、黄二帝属同一部落,生活在黄河中上游地区,今陕西的姜水流域、姬水流域,后来炎帝被黄帝打败,东迁到黄河中下游的中原地区,与生活在当地的祝融部落相处融洽;蚩尤是炎帝的后裔,率九黎部落生活在黄河中下地区。九黎是指九个部落,每个部落又有九个氏族,九九八十一个首领兄弟,个个本领高强。后来炎帝部落与蚩尤部落发生战事,黄帝部落赶来帮炎帝部落,炎、黄二帝联手大败蚩尤于涿鹿,史曰“黄帝杀蚩尤于中冀,蚩尤股体身首异处,而其血化为卤,则解之盐池也,因其尸解,故名其地为解。”这个“解”便是今天山西运城的解州。蚩尤被杀后,九黎部落逃亡到汉水流域、长江流域、淮河地区,形成了三苗部落。也就是说,三苗部落来自黄河流域,后流落于江淮之地,在中原文明的边缘地带任意生长,成长为三苗部族,逐渐发展成相对独立、自成体系的三苗古国,通过不断吸纳、兼并周边弱小,组成庞大的三苗集团,成为与尧舜禹的中原华夏联盟分庭抗礼的南方势力。

华夏联盟与三苗集团有过和平时期。“尧有德,干戈不用,三苗服”,尧不战而屈三苗之兵,也反映出尧之德治、武功均在三苗之上。但战争是人类史的常态,尧舜禹三代并没有放松对三苗势力的警惕。尧帝“窜三苗于三危”,一再驱之边远,没有最远,只有更远;“舜伐有苗”,不断实施对三苗的打击,舜帝甚至亲自进场,“南征三苗,道死苍梧”,牺牲在征途上,算是跟三苗拼了命;“禹伐三苗”,禹的战斗檄文中有四个要点,一是愚蠢昏聩不恭敬,二是傲慢狂妄违反道德,三是遗贤弃能,任用小人,四是不顾民生,天降大灾。义正辞严,师出有名,战斗中三苗势力受到重挫。但是三苗古国也在战斗中成长,实力渐增、地盘渐大,占领了“三江两湖”的广大区域,即长江中下游、汉水中下游、淮河流域和洞庭湖、鄱阳湖流域。三苗远离中原,却出现了文明的高峰,代表性物证之一是三苗之地湖南宁乡发现的“四羊方尊”。它以端庄典雅的形体、简洁优美的造型、精致高超的铸造工艺,被誉为“臻于极致的青铜典范”,列为顶级国宝,是商朝时期中华大地上的文明标志和标高。此方尊是在三苗之地制造,还是从商朝运来、如何到来,是一道旷世之谜。但是在商朝晚期,三苗集团遭遇到了劲敌,那就是同样被商王室赶出来的楚人部落。

楚人本是祝融家族的芈姓一支,被赶出中原,从丹淅之地进入汉水流域,最后盘踞在江汉平原。楚人的不请自来和异军突起,并日渐南侵,加大了三苗集团的生存压力;到西周时期,楚国强势崛起,横扫汉水之阳、长江以北,三苗势力几无存在感了。三苗集团是楚国在崛起过程中唯一的强有力对手,虽然被瓦解了,但三苗文化却没有消失,长江流域发现的城背溪文化——大溪文化——屈家岭文化——石家河文化等文化线路中,都留下明显的三苗文化遗迹,也就是说,三苗文化融入了楚文化中。三苗古国在新石器时代创造了一度领先的青铜文明,对古蜀国文明产生了深刻的影响,至少是两者之间有某种强关联,因为三星堆考古发掘的许多文物,与三苗古国地区的文物有神秘的相似,譬如湖北天门石家河遗址出土玉人的眼形、眼瞳,与三星堆青铜面像神目,有惊人的相似之处。甚至有专家推测,古蜀国有可能是三苗迁到西南部的一支。当然,需要考古进一步证实。在漫长的岁月里,富有顽强生命力的三苗文化渐渐地融入了巴文化、蜀文化、楚文化、濮文化、越文化等多种文化形态中,一些因子成为了土苗侗文化的源头。

历史的长河兜兜转转,绕到了一条江的跟前。

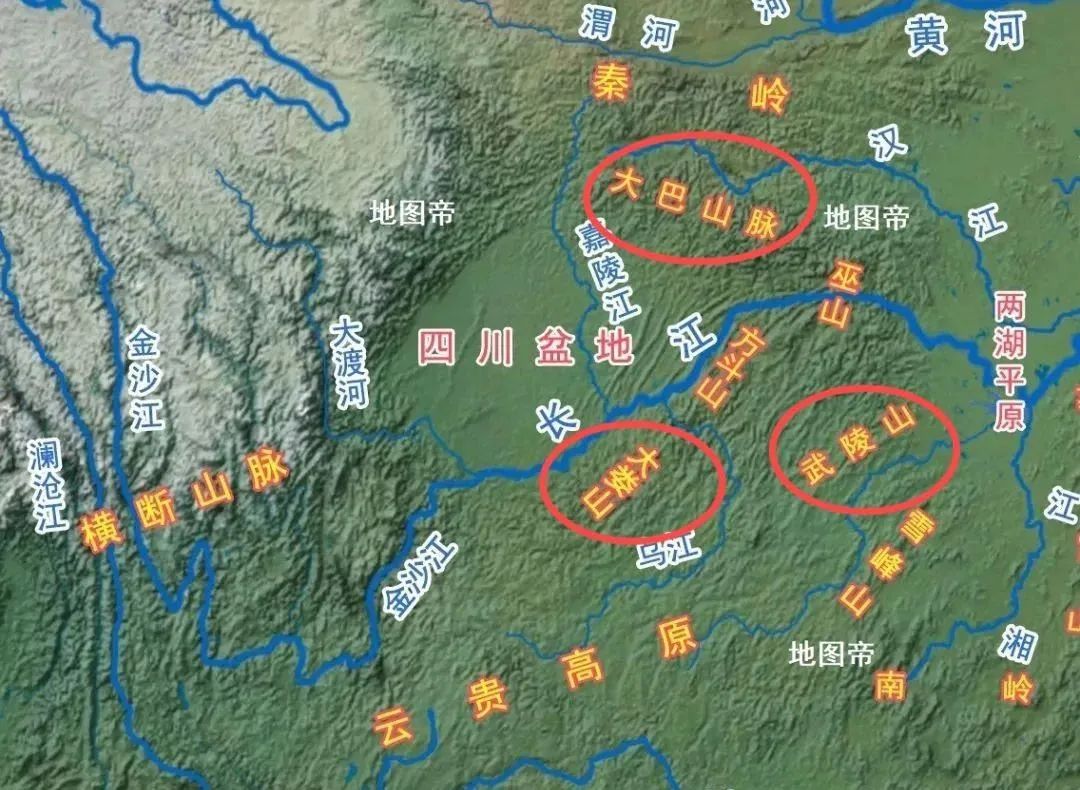

打开中国地图,找到湘、鄂、黔、渝毗连的云贵高原东端,你会看到由大娄山、武陵山、大巴山相连的一大片山区。

这里是三苗文化繁衍成长的地方,也是先巴文化的孕育地;如果缩小视野范围,你会看到一片山林与丘陵,西起黔东北的梵净山和乌江,东连鄂西南的夷陵和江汉,北接峡江巫山,南到兰澧芷沅,这里分布着土家人的村寨;目光再聚焦武陵山区腹地一条千回百转的江,你能顺流寻觅到一个人烟密集的州。这条江,叫清江。这个州,叫恩施土家族苗族自治州。

这是一片古老的山陵,空明澄碧的清江从这里流过。清江岸边,考古发现了约200万年前早期人类“建始人”牙齿,它与长江上游地区发现的170万年前云南元谋人化石、附近发现的100万年前湖北郧西人头骨化石、19.5万年前湖北长阳人上颌骨和牙齿化石一样,表明中华先祖曾活动在长江流域,栖身于此,改写了达尔文关于“人类起源于非洲”的推测,以及国际学界关于亚洲人类从非洲迁徙而来的观点,标志着亚洲、中国、长江流域也是人类的发祥地。慎终追远,当躬谢茹毛饮血的先祖们。

今天的恩施,春秋为巴,战国归楚,秦朝时属黔中郡;汉朝时属南郡、武陵郡;三国时期先属蜀、后属吴,唐朝时先后属归州的巴东县、施州的清江县和建始县,宋元时期属归州巴东,明清时期先后属夔州、归州、施州,清朝雍正年间获赐“恩施”之名。风雨不移江山,纵横不出方圆,一个远离中原文明的部族在这里悄然成长。这个部族叫土家族,清江是它的母亲河。

提起土家族,相信很多人心中会浮现许多美好的场景,奇峻秀美的山水,依山傍水的吊脚楼,舌尖上的美味,绚丽的锦绣,欢快的歌舞,还有漂亮、潇洒,能歌善舞的土家姑娘小伙儿。恩施依清江而立,青山绿水,土家人择美而居,以美为美。那里的深山,藏掖着优美的河流和茂密的植被;那里的川流,纡绕着连绵的山峦和神奇的峡谷。不登崖顶,不知天之高远,不进峡谷,不知地之深厚;不临江河,不知道水之秀,不入山林,不知道物之博。这片美丽而神奇的山水,正是远古时期三苗古国的活动区域,是苗裔的休养生息繁衍地。上古时期,这一地区形成了以巴人为主体、夷人和其他部族共同构成的群落。据《华阳国志·巴志》载,“其地属有濮、宾、苴、奴、夷、蜒等之蛮”,是南方三苗与蛮夷民族的融合地、杂居地;《后汉书·西南蛮夷传》载,“巴郡南郡蛮,有巴、樊、瞫、相、郑五氏”,表明这是一个由五个大姓部落组成的强悍联盟,巴人务相则是这个联盟的首领,人称“廪君”。《世本》载,这里还存在一个板楯蛮,有罗、朴、昝、鄂、度、夕、龚七姓,而板楯蛮也是廪君之后,也就是说这十二个姓氏都出自最早的巴人,拥有最核心的地位和最尊贵的姓氏。

故事就从巴人务相讲起。某一天,务相率领部落联盟去寻找诗和远方,他们沿夷水即清江顺水而下,进入今天的恩施、长阳的河川地带。巴人的计划是从利川、恩施,再经长阳、宜都进入长江。但在盐阳一带,巴人部落遇到了盐水部落。

这注定是一场美丽而残酷的相遇。这里盛产山盐,盐井众多,诞生和养育了世居于此的盐水部落。部落的首领,是美丽的盐水女神。美丽而温柔的女神遇见了英俊而勇敢的巴人首领廪君,无法躲避的爱情发生了。白天,外来的廪君联盟与土著的盐水部落对峙、激战,争夺盐矿、盐池、盐水、盐道;入夜,盐水女神赶来与心中的男神廪君幽会、厮守、缠绵,山盟海誓,地老天荒。缱绻中的女神挽留廪君说,这里好山好水好地方,有鱼有盐还有我,山大地广,物丰人美,若君有意,愿与君共生同死,问君能留否,与奴共山川?但没有得到男神的首肯。黎明时分,盐水神与廪君依依惜别,却化作漫天飞虫以迷惑廪君的双眼,此谓“夜从廪君宿,旦辄去为飞虫”。廪君眼花缭乱,寸步难行。飞虫挡得住男神的双眼,女神却拦不住英雄要开疆扩土、为生民寻找土地和粮食的决心。廪君想继续西进,但铺天盖地的飞虫令他不辨东西,这样的情形持续了七天。那天夜晚,廪君送一缕青丝给女神说,缠上这个,如果相宜于你,我就和你一起生活;若不相宜,请允许我离开。女神接过青丝,毫不犹豫地缠在了胸口。不可避免的悲剧,残酷地发生了。清晨时分,漫天的飞虫又起,廪君跪在一尊砀石上,弯弓搭箭,沉重的弯弓沉重的箭,对准了那团青丝。随着“嗖—”地一声,女神中箭沉入盐水,飞虫散尽,天地顿时一片清朗,廪君于是率部落联盟继续乘舟前行,在下游建立了一座大夷城。如今坐落于长阳土家族自治县的盐井寺,亦称德济娘娘庙,就是为了祭祀盐水女神的。这是一个传奇的神话故事、一个美丽的民间传说,有文献追记,无考古实证,但口口相传,必有其源,它寄寓了巴土一家人的神奇想像和美好向往。清江做证,盐水长流,那高入云端、深入地心,于嶙峋青岩中蜿蜒的巴盐古道,回放着遥远的故事。

天长地久,月合日融,各部族的感情在加深,衍变在加剧,新的民族形态和共同命运体在凝成。恩施山区的主体民族,最早由从巴人衍生出来的土家族和迁入的苗族组成。据《中国苗族通史》记载,秦汉及魏晋南北朝时期,今恩施南部地区是苗族聚居地;明末清初,湘西、黔东北苗民大量迁入恩施境内。《恩施州民族旧志》记载,廪君创立夷城后,其后裔一部分西迁至川东,与其他部族混居,但迁出的巴人与原世居地和原著民之间,保持有紧密的联系和清晰的脉承关系。巴人中的瞫姓、相姓,演变成了恩施土家族人的谭姓、向姓,是世居土家族中最古老的姓氏。

土家人与楚、扬越、濮、僚、巴、苗蛮先祖共同创造了这里的春秋文化、战国故事,一同织成了楚文化、秦文化、巴文化的斑斓锦绣。历史上有“巴人”“蛮人”“土人”“土丁”“土民”“武陵蛮”“荆州蛮”“僚人”之称,均指代世居在这里的土家人。“土司”是土家族地方行政统治者,又是封建武装的统领者,土民与土司是奴隶与奴隶主的依附关系。自中原王朝废除本地土司制度、改派流动官员的“改土归流”政策实施后,大量汉人迁入鄂西南土人地区,于是“土家”“土家人”“土家族”等称谓被大量使用,而外来的汉人被称为“客家”,也从此打破了“汉不入峒,蛮不出境”的传统。汉族商人、汉族农民、汉文化的涌入,商业交易、民间往来的日益频繁,促进了各民族各部族的融合,推动了土家族地区经济社会发展,土家族人的衣食住行条件快速改善,尤其是建筑技术和手工技术得到了迅速发展。

历史,在等待历史的标志;文化,在等待文化的符号。

两项伟大的发明

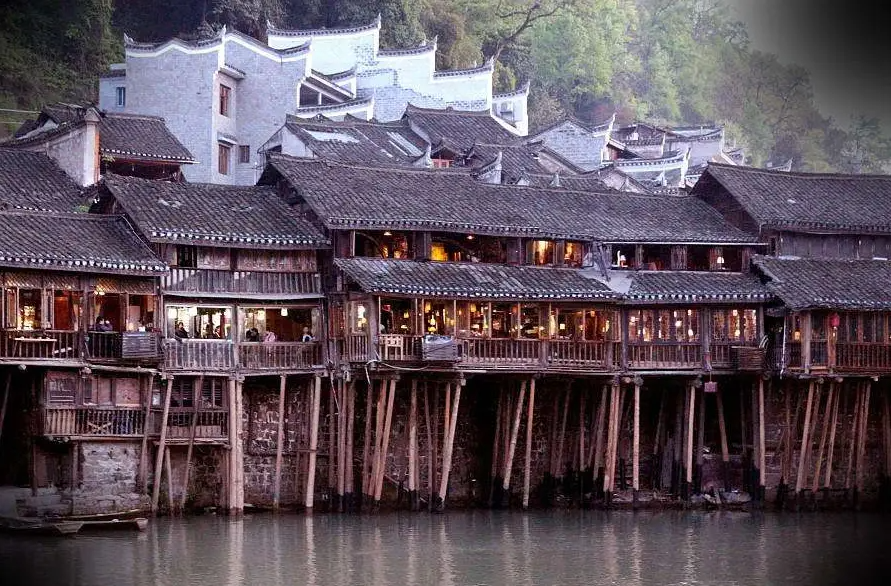

土家族建筑技术的标志物之一,是吊脚楼。

人类的祖先从凄风苦雨、刀霜剑雪中走来。“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇,”远古洪荒,没有一片安全的居所,这是古代先民最大的悲苦。在亘古如长夜的灾难困苦和水深火热中,中华民族总有先圣挺身而出、拯救苍生。轩辕氏带领民众开辟荒地,从此“始有堂室,高栋深宇,以避风雨”;有巢氏带领民众构木为巢、掘土为穴,以避群害,实现安居乐业。他们是神话传说中的英雄,是中华民族的人文始祖。“散居山洞间,依树层巢而居”,先民们“聚薪柴而居其上”,用茅草树枝在大树的枝干之间,搭建起可以栖息的鸟巢窝居,搓绳结梯可爬上爬下。干爽、风凉,可以防潮防雨,居高、临空,可以防虎防狼,空中巢居庇护了我们的南方先民。住岩洞、挖地穴、喝泉水、吃烧烤,山林洞居、高原穴居保护过我们的北方先民。原始的浪漫,陪伴了人类的童年。进入新石器时代,人类发明的石斧石锛等打制、磨制石器,可以在树下刨坑、土里打桩、地上立柱,于是橧巢、栅居、干阑等竹木建筑出现了;从横穴、坡穴、竖穴发展而来,带顶盖的半穴居、口袋状的半穴居、直壁式泥墙体的半穴居出现了,人类渐渐拥有了舒适、温暖、安全的栖身处。在大约一万年前,巴人先民与其他族群先民不约而同地走出洞穴、走下巢窝,选择了有日照、有水源、有林木的地带,建立起氏族聚落。“筑土构木,以为宫室”,《魏书•僚书》载曰“依树积木,以居其上”,用茅草树皮盖顶,以树干木柱为结构,上层住人、底层堆物。《旧唐书》载曰“人并楼居,登梯而上,号为干栏”。依山形而建,以地形为基,一座座悬空或半悬空的干栏式建筑拔地而起。这就是最早的吊脚楼。山不平屋平,地不平楼平,大量的吊脚楼出现在山脚下、河溪畔、半坡上、坝子旁,人们过上了能遮风蔽雨的幸福生活。三五座相簇,一大片相连,大杂居、小聚居,漫无边际、数不胜数的土家山寨,掩映在崇山峻岭之间、茂密树木之中,有如空中花园,忽如云阵覆盖,亦如蘑菇遍地。

土家族手工技术的标志物之一是织锦。

相传土家人的织锦技术传承自四千多年前的巴人部落。土家族部落形成后,湘鄂地区的土家先民用丝、棉织出了峒锦、峒被、峒巾,川、黔地区的土家先民以麻为丝,织“斑布”为衣。先秦时期,随着土家族地区民众织锦技艺的交流改进,风格越来越鲜明,工艺越来越精良。《后汉书·西南蛮夷传》载曰,“武陵蛮”的织锦缘自更西南方向的“哀牢夷”,那里有一种“织文革绫锦”的“兰干细布”。此技艺传到武陵山区后,喜好艳丽的土家人进行了改良,“织绩木皮,染以草实,好五色衣服”,饰以花纹图样,作“鹤、凤、花鸟之状”,织出的彩布、连成的衣裙更加“衣裳斑斓”。史书里亦称其为“溪峒布”“斑布”“土布”“溪布”“峒布”。秦汉时期的土家先民以织布缴纳赋税,其中的上等品成为贡品;唐宋时期的土家出现“女勤于织,户多机声”的景象。元明清时期,织锦技艺是土家族地区的主要手工艺,鲜艳的织锦成为商品遍行天下,土家女儿多擅织锦。史料记载,“土妇善织锦,裙被之属,或经纬皆丝,或丝经棉纬,挑刺花纹,斑驳五色”,大量精美之作涌现,“皆细致可观”。清史载,“土锦绩五颜经线为之,文彩斑斓可爱,使用以为被或作衣裙,或作巾,故又称‘筒巾’”。织锦戴在头顶美丽,穿在身上华丽,铺在床上富丽,深受土家人的珍爱,是土家女儿出嫁的标配嫁妆。由此也得到一个美丽的名字,便是被我误认作外国名字的“西兰卡普”。在土家语里,“西兰”是铺盖,“卡普”是花朵,“西兰卡普”的意思是土花铺盖。

樱桃好吃树难栽,彩锦好看布难织。西兰卡普以桑麻、棉纱为主要材质,机织之前靠手工制作。织锦要经过纺线、捻线、染色、倒线、牵线、装筘、滚线、捡综、翻篙、捡花、捆杆上机、织布、挑织等多道工艺,上色要经过采叶、制色、染色等工艺,从桑麻植物再到鲜艳布艺,得完成30多道工艺。世世代代的土家族人,用灵巧的双手,织出了灿烂的锦绣,首创了这伟大而美丽的发明。

织锦是技术,更是艺术。图案设计多为花鸟虫鱼、山林川流、村寨风月、神灵人像、寓言故事,取材现实且逼真,想像神奇而浪漫,图案繁多丰富,纹样线条分明,几何造型独特,把土家人崇尚的代表光明的红、象征庄重的黑搭配协调,间之以黄、蓝、白,色泽明亮,寓意吉祥,似自然的画版,是灵感的摇篮,土家人把技术升华成了艺术;织锦是艺术,更是生活。丰富的图案造型,艳丽的色彩搭配,棉麻成了布料,布料成了锦绣,或制衣裙,或做盖被,没有不实用的,没有不好看的。一丝一线取自天然,一纹一饰源自生活。土家姑娘从小学织艺,土家山寨家家用织锦,把艺术变成了生活;织锦是生活,更是哲学。一线一条,全是人生规划,半丝半缕,恒念物力维艰。构图天圆地方,物人动静有致,色如山花烂漫,形有千姿百态,生活的窍门便是人生的哲理。眼中有神秀,手下生锦绣,心里有贤德,手中有美好,土家女人灵巧的双手织出了美丽的图景,情趣盎然,意趣高雅。苍生万物皆成锦,风雨日月双手织,天人合一,敬畏自然,源自实践,因为实用,是劳动的产物;注入了情感,融入了智慧,提升了审美,是文化的产物。悠长的历史文化,深厚的民俗渊源,成就了西兰卡普。布料厚实,针脚扎实,是因为土家女为人朴实、做事踏实。形于外而出于中,秀于中且惠于外,是土家织女的素养。手工织锦的技艺以口传身授、言传身教为主,多以家庭作坊生产为劳动方式,以家族家庭为传承载体。织锦手艺人多是半工半农,满足自织自用,但机械化、自动化、智能化程度在提高,世代土家人形成的“西兰卡普”文化,融入了土家人的血液中,塑成土家族的哲学理念、人文精神、审美情趣、艺术传统。专业的手工技艺,绵长的艺术传统,一代代土家族传承人的创意精心、技艺精湛、创作精良、制作精美,使西兰卡普日益出落成山中奇葩、天界仙女。

造化钟神秀,恩施境内地形奇崛,山多地少,人称“八山半水分半田”。大河、小溪成树枝状分布,深谷密布,伏流暗涌,溶洞奇巧,冲槽、漏斗、石林林林总总。古盐道由此入川、古官道穿峡而过,古栈道居险隐现,45条河流穿过全州,土家族、苗族、汉族、侗族、白族、蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、彝族、壮族、布依族等29个民族。置身鬼斧神工般的喀斯特地貌、丹霞地貌里,移步换景、处处风景。恩施是画布上的山水,土家是画布上走下来的民族。这里有最美的风情、最美的色彩,最美的味道、最美的歌舞,最美的故事。人道是,恩施之美有三分,一分是美景,一分是美色,一分是美食。

一部优美的史诗

后来才知道,“西兰卡普”是两个人。

他们是一对土家族青年男女,男子叫卡普,女子叫西兰。西兰美丽、善良、忠贞、贤淑,卡普英俊、勇敢、正直、能干。

美丽的山水,注定有美好的爱情发生,故事在画卷中展开。古朴而经典的吊脚楼倚山傍水而立,精美且绚丽的西兰卡普如长卷漫卷。清江两岸,武陵山区,勤劳的土家儿女与各族同胞情同手足,他们一同渔猎、耕作、采樵,安居乐业,其乐融融。清江轻歌曼舞,从悠长的远古飘来,在氤氲中弥漫开去,如歌的慢板,行走在亿万年的苍翠中,不知道是一江清水洗翠了满目的青山,还是绵延滴翠的山峦染绿了江水。只有时间在时光的映射下,走着亘古不变的步履,只有时序在时空的舞台上,架构天地之间的方木圆柱,静候神秘的主角,出现在江边的吊脚楼上。古朴在等待生动,永恒在静听灵动。

此刻,只在此刻,一缕悠扬,一丝缠绵,从清流天边、白云生处飘来,缥缈如天籁,让人心动。山在听,云在看,啁啁啾啾在张望,呢呢喃喃在踮脚。只有咔哒、咔哒不等待,把古老的节奏、苍老的声音,拉到了现场、你的跟前,放大。是的,那“咔哒”声来自一台织锦机。年迈的妇人端坐在织锦机前,像一尊故事,从上古走来。她的手里织着西兰卡普,残黄的故事,新鲜的色彩,在延续。那绵长的丝线,宛如一条绵长的清江,是一段故事的引线。金线与银线,金梭与银梭,交织出故事的主角。

主角是美若仙子的西兰,西兰是碧水青山的主角。采茶武陵山间,顾盼夷水江畔。青山在引吭高歌,绿水如旋律萦绕,姑娘的笑语欢声,是美丽的音符在跳跃。忽闻高亢的峡江号子,从奔涌的波涛中迸出,穿云裂帛,回荡峡谷,澄练如洗星飞扬。龙船在波涛中行进,纤夫弓行,崖壁嶙峋,惊涛骇浪鼓荡着逆水潜流,力量与力量在较劲,吭唷与嗬咳在攒力。挺立船头的,是壮实的土家后生卡普,一如当年劈波斩浪的巴人首领廪君。他挥手间江涛翻滚,他举足间平涛千顷,他翻覆之间的风云际会气象万千,把个西兰姑娘看呆了。卡普是千寻峭壁的主角,主角是坚强勇敢的卡普。美丽的西兰与英雄的卡普在江边邂逅,第一次相遇便是惊涛三丈,第一眼对视便是弱水三千。山情水意化作一盅香茶,万千绚丽集于一方织锦,搁在腰上,戴在头尖,披挂在身上。红尘流水,有山则止,游龙惊涛,有凤来仪。山对山来崖对崖,云叠云来水连水,歌舞是热烈的表达,织锦是美好的信物。“阳雀叫那个抱着嗯呐哥”,妹娃子要哥哥推过河。卡普与西兰,犹如廪君和盐水女神,做跨越时空的爱情重现,幸福的航程从远古启帆。相会月光下,相约天地间,只等月圆花好时分。

可是,一场突如其来的暴风骤雨摧毁了美好。眼看龙船在上天入地的恶浪中受到风摧浪损,勇敢的卡普冲到江边,想把船体稳住,但是一阵狂风刮走了卡普。美丽善良、忠贞不渝的西兰悲痛欲绝,但她信守对卡普的承诺,毅然筹办婚礼。正在极度悲伤中的西兰万万没有想到,九死一生、大难不死的卡普竟然神奇地回到了她的身旁。西兰喜出望外,众乡亲欢欣鼓舞,西兰、卡普步入了婚姻的殿堂,绚丽的西兰卡普是爱的信物,爱情甜甜蜜蜜,幸福长长久久。

对,《西兰卡普》是一部剧,一部表现西兰与卡普爱情故事的歌舞秀,让你兴奋激动欢快,又让你潸然泪下心疼不已。恩施土家族的民间传说、民族歌谣、民俗故事,构成全剧的主题和框架;土家族的音乐、舞蹈、戏剧、美术、服饰、手工艺,结成全剧的主体和情节;土家族的传统建筑、婚丧嫁娶、衣食住行、节庆礼仪,是贯穿全剧的要素;峡江纤夫号子、哭嫁歌、“撒尔嗬”、咚咚喹等非遗元素和民族器乐,是点缀全剧的精彩。深情款款的《龙船调》《六口茶》《门前一口堰》等经典民歌听得人心旌摇荡,八宝铜铃舞、摆手舞、茅古斯等传统舞蹈看得人热血沸腾,土家婚俗中的请媒、定亲、拜年、备嫁、哭嫁、迎亲、拦门、背亲、起轿、拜堂、闹新房等习俗程序,热烈奔放,欢乐祥和,意趣横生。

清江水湍湍,武陵山巍巍,一段缠绵刻骨情,一幅美丽幸福锦。《西兰卡普》是一部土家族风情的文化史诗和土家儿女的爱情史诗,是一部书写在西兰卡普织锦上的爱的赞歌,是流淌在土家族儿女心中的诗与歌。

美丽的误会,是幸福的享受。不看《西兰卡普》,不算美丽的打卡。

西兰卡普,是一封美好的请柬,在等待你的启程。

原载 中国文化报2025年5月13日

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心