央视聚焦湖北曾侯乙编钟!足足4分半钟

武汉又上央视了!

4月28日19:40

央视《焦点访谈》栏目用4分半钟

聚焦湖北省博物馆镇馆之宝

——随州曾侯乙编钟

入选《世界记忆名录》

↓↓↓

在湖北省博物馆

每天4场的“千古绝响”

——“曾侯乙编钟音乐会”场场爆满

曾侯乙编钟是国家一级文物

音乐会现场演奏的整套编钟

是专家精心复制的

音色几乎和原物一样

最新入选联合国教科文组织

世界记忆国际名录的

随州曾侯乙编钟共65件

1978年出土于湖北随州曾侯乙墓

是迄今为止世界上考古

发现数量最多、保存最好的青铜乐器

曾侯乙编钟作为国宝文物

能够入选世界记忆国际名录

最主要的原因是

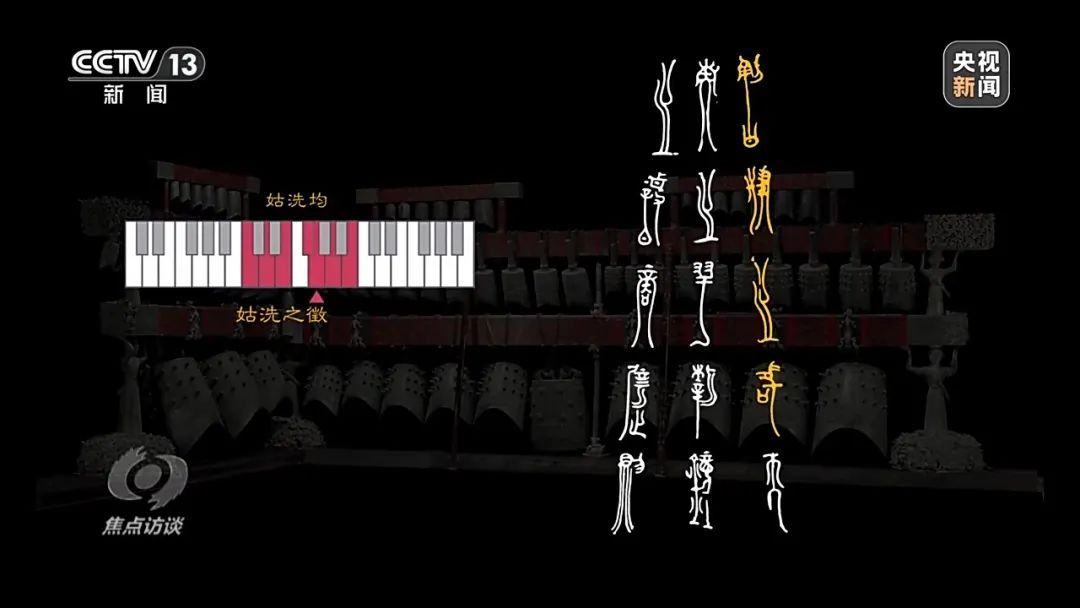

曾侯乙编钟及钟架上刻有3755个铭文

所以它不仅仅是国宝级物质遗产

也是珍贵的文献遗产

国家档案局世界记忆项目负责人王红敏介绍:“3755个铭文记录了当时我们祖先在公元前5世纪对音乐的认知,而且是声文对照的文献遗产,所以价值巨大。在同期同类的世界文献遗产中还没有类似的文献,所以在世界记忆名录里头,它也是填补了一个空白。”

联合国教科文组织世界记忆项目关于文献遗产的定义,是指对一个社群、一种文化、一个国家或整个人类具有重大和持久价值的单一文献或一组文献。要求真实、完整、稀缺,可复制,可保护,包括文字和声音图像类文献。随州曾侯乙65件编钟组成了一套完整的演奏乐器,特别是刻有3755字铭文,以声音和文字相互印证的方式保存了2400多年前人类的音乐记忆,它是当时人类音乐理论和实践的系统总结,被称为第一部有声的“音乐教科书”。

湖北省博物馆陈列展览部主任曾攀表示,中国一直有黄钟大吕这样的成语,黄钟大吕实际上是中国古代关于十二律的称谓,每个朝代都会把黄钟作为自己的标准音,但是在其他乐器上很难复原,但是曾侯乙编钟的铭文记载了每一个钟的音律的声高。这一件钟上的铭文告诉我们,这个叫兽钟之宫。兽钟是楚国对黄钟的称呼,这个声音就是当时黄钟的音高。

专家指出,特别珍贵的是曾侯乙编钟铭文还论述了前所未知的一钟双音、十二律和乐律学体系。

湖北省博物馆陈列展览部主任曾攀介绍,敲击钟的正鼓部能发出一个声音,敲击它的侧鼓能发出另外一个声音。一钟双音,是中国编钟的一个伟大发明,但是汉代之后这个知识逐渐失传,曾侯乙编钟的出土证实了中国古代具有这样制造乐器的先进知识。

武汉音乐学院教授、中国音乐史学会理事孙晓辉介绍,曾侯乙编钟铭文是一套数理逻辑严密的音乐体系,在曾侯乙编钟铭文中存在大量不为人知的音乐术语。比如28个律名,其中三分之二都没有见于存世文献,我们常知的只有黄钟大吕(十二律),它的重新现世对我们了解先秦音乐制度有重要的价值。

为“音乐教科书”点赞

这个五一,相约来武汉

听曾侯乙编钟音乐会

感受“千古绝响”吧!

(来源 湖北发布 央视新闻 长江日报)

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心