何以中国丨和风治理的荆楚“枫”景

春风拂过长江,荆楚百花竞放。

放眼湖北,在省、市州、区县、乡镇,1470个综治中心形成一张共建共治共享的平安防护林,成为一道美丽的“枫”景线。

民生无小事,枝叶总关情。在今年3月中央政法委举行推进社会治安综合治理中心规范化建设现场会之际,“荆楚政法基层行”第三期于3月26日启动,以“聚力建支点 解纷在一线”为主题,前往襄阳、随州等10个市州,走进综治中心、社区、乡村等一线现场,采访各地各部门深入践行新时代“枫桥经验”,推进综治中心规范化建设的新成效,聚焦矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态的新做法,进一步提升了综治中心规范化建设工作的知晓率、满意度,为推动抬升政法工作标杆、聚力支点建设营造了良好舆论环境。

目前,“荆楚政法基层行”共举办了三期,先后踏访16个市州、采访40余个点位,央省主流媒体报道1500余篇,全网相关信息2万余条,宣传了一批叫得响、立得住、推得开的“湖北经验”,强劲有力地传递出湖北政法好声音。

让老百姓能有地方“找个说法”

群众有诉求,最怕“踢皮球”。推进综治中心规范化建设,就是要让人民群众化解矛盾纠纷“最多跑一地”,确保人民群众每一项诉求都有人办理、每一项诉求都有人推进。

湖北各级综治中心建立了完善的矛盾风险研判处置机制,实行日排查、日研判、周调度、月分析,并搭建矛盾风险“研、交、办、督、结”工作闭环,从被动“灭火”转向主动“排雷”,不断强化矛盾纠纷预防化解能力,巩固平安建设根基。它不仅是矛盾化解的“终点站”,更是基层善治的“起点站”。

正如鄂州市东沟镇综治中心调解员、“巧巧工作室”发起人余巧所言:“我坚信,社会治理的根须扎得越深,和谐稳定的枝叶就越茂盛。我们愿做那根穿针引线的‘绣花针’,织就和谐乡村的幸福图景。”

五有五规范,中心吹哨部门报到

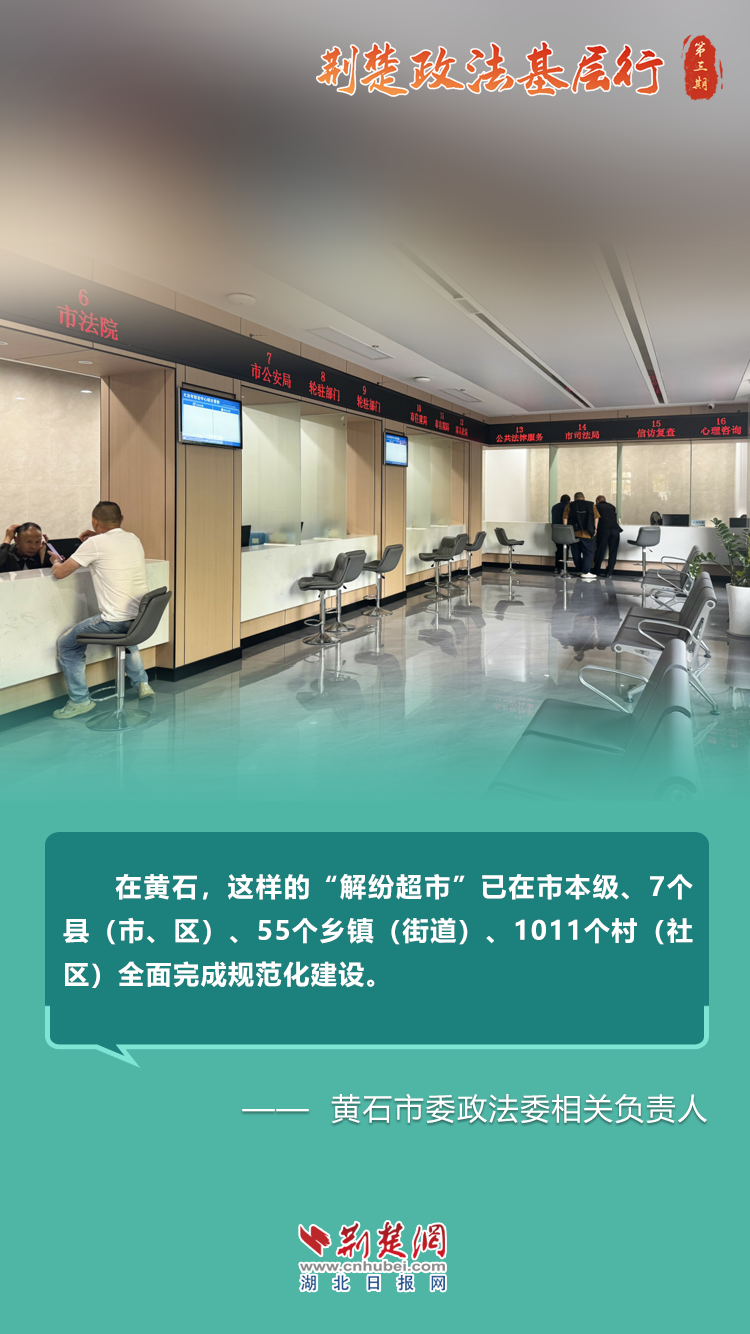

在人来人往的红星湖旁,坐落着总建筑面积达6860平方米的大冶市综治中心。步入中心大厅,导访台旁的电子屏清晰地列出了市领导接访、法律服务接待等功能分类。群众取号后可在工作人员指引下分流到对应窗口。

来到窗口区,立体化的矛盾化解服务体系在这里依次铺展。11个窗口定位精准、明亮有序;楼上的矛盾纠纷调解室、政法智能化应用指挥中心等多个功能室布局井然、实战实用。

如今这里,就是一个全品类矛盾纠纷一站式化解的“解纷超市”。

“在黄石,这样的‘解纷超市’已在市本级、7个县(市、区)、55个乡镇(街道)、1011个村(社区)全面完成规范化建设。”黄石市委政法委相关负责人说。

按照全国统一要求,我省积极推进综治中心规范化建设,重点是要推进场所设置、部门入驻、运行机制、督办落实、信息化建设五个方面的“规范化”,实现有牌子、有场所、有力量、有机制、有效果的“五有”目标,通过“中心吹哨、部门报到”,“一站式”全量受理群众反映的矛盾纠纷化解等各类诉求。

黄石市综治中心设置为副县级事业单位,负责统筹协调、组织指导、督办检查全市各级综治中心建设运行工作。大冶市委政法委更是与综治中心同楼办公,便于进行指挥调度、资源整合。

随州市、县两级综治中心整合政法系统及信访、民政、人社等部门和多个调委会力量,采取“常驻+点驻+轮驻”等方式,遇群众来访时随有随叫、随叫随到。

孝感市云梦县12338妇联维权中心进驻县综治中心后,快速联动公安、司法等部门,形成多维度调解合力,明显提升了妇联维权服务的精准性和实效性。

襄阳老河口市综治中心部署社会治理智能分析应用系统、网格化管理综合信息系统、全省政法视频会议系统等智能应用,确保平安建设决策部署的精准性和实效性。

各级综治中心扎根基层打造治理平台,切实推动矛盾纠纷化解在萌芽状态。

一批特色解纷法享誉全国

围着院坝听民声,踩着田埂找解法……记者探访发现,湖北各地在推动综治中心规范化建设过程中,探索出了一批特色化、差异化、长效化的“治理样板”。

其中,襄阳老河口市“三联三清”工作法获评全国新时代“枫桥式工作法”先进典型,随州市随县“逢四说事”制度在全国十多个省市推广,十堰市郧西县推动律师进综治中心参与化解矛盾纠纷,实现党政机关、村(社区)法律顾问全覆盖……

“工商联作为民营企业人士的娘家人,通过喝杯茶、拉家常等方式讲道理,能更好化解双方矛盾纠纷。”石首市综治中心创新“商会+调解”模式,用“一杯清茶”化解企业恩怨。该市一连锁茶叶店与建筑公司的赔偿纠纷,经过综治中心、民商事调解委员会、市住建局等单位联合调处,不仅达成4万元赔偿协议,更让“前冤家”变成“回头客”,为优化营商环境注入法治动能。

“能达到这个结果,我们全家都觉得心里踏实了,感谢村委会、感谢政府。”仙桃市彭场镇大岭村许某曾激烈反对执法人员拆除他家违规搭建的小卖部。在该市“法警司村+”多维合力下,法庭庭长法理解读、派出所秩序维护、司法所长补偿测算、村“两委”的亲情沟通,许某从“恶语对抗”转为“共情和解”,还主动加入村里的大拇指志愿服务队,成为基层治理的积极参与者。

在恩施州宣恩县,“有理大家评”工作机制让群众成为矛盾化解主角。宣恩县黄坪村退休村支书姚元翔带着“帮理郎”村民自治调解组织主动走村入户了解村情民意,用乡音乡情化解邻里积怨。

“每月4号、14号、24号,村民‘有话就说’;干部‘逢事解事’。”在随州市随县院子河村,《民情记录簿》记载了20年来200多起矛盾纠纷的调解台账。该村首创“逢四说事”制度已在十多个省市推广,成为全国“逢四说事”的起源地。

2019年,鄂州市东沟镇茅圻村网格员余巧和丈夫成立了“巧巧工作室”,从解决缴费、办证、采买等日常小事开始,慢慢地成为了乡亲们的“贴心人”。后来,村民遇上了烦心事、扯皮事,都会来到工作室。2022年,鄂州市推广该模式,共建立了巧巧基层社会治理工作室110家。余巧获评全国三八红旗手、中国好人。

综治中心如同社会治理的“微引擎”,既增强了部门协同解题的善治效能,更激活了乡贤能人、社区群众的共治热情。

“荆楚政法基层行”采访团探访发现,湖北各地基本形成了“631”的解纷格局,即60%的一般矛盾纠纷在村(社区)综治中心化解,30%的复杂矛盾纠纷在乡镇(街道)综治中心化解,10%的重大矛盾纠纷在县(市、区)综治中心化解。

“有矛盾纠纷就找综治中心”成为共识

民惟邦本,本固邦宁。综治中心干得怎么样?老百姓的“口碑”最有说服力。

“这么多年了,终于能在家里痛快洗个热水澡!”记者走进大冶市东风路街道向阳社区,居民曹梅芳感慨地说道。她所在的小区常遇到水压低、用水难的问题,小区居民因此拒交物业费,而物业则采取了断水措施,导致矛盾激化升级。东风路街道综治中心组织自来水公司、物业、开发商以及居民代多次召开协调会,最终确定解决方案,解决了涉及3000多名群众的用水难题。

推进综治中心规范化建设以来,一个个“事了人和”的暖心故事不断涌现。在松滋市综治中心的“姚明华工作室”,40余面锦旗诉说着群众对公平正义的深切信任。工作室将调解前置,为审判“减压”,累计化解纠纷5000余件,9天结案成为常态。

通过矛盾纠纷访前、诉前化解,近3年来,恩施州推动2400余件信访事项息访罢诉,信访总量同比下降16.95%;完善诉前、诉中和执行环节“全链条”调解,法院受案同比下降14.46%,诉讼案件调解率45.43%,一审服判息诉率达90%以上。

“当时骨折的腿现已完全恢复了,多亏调解员帮我拿到了工伤赔偿,不然治疗康复的费用真不知道怎么办!”在潜江市综治中心,外卖小哥方明(化名)向“荆楚政法基层行”采访团提起了自己的近况。“中国虾城”潜江市以外卖小哥工伤案件调解推动当地新就业形态劳动者权益保障工作,指导企业合规用工。后来,该市新就业形态企业为专职员工统一购买五险以及雇主责任险,同类矛盾从末端处置转向源头预防。

今年3月,中央政法委推进社会治安综合治理中心规范化建设现场会指出,到今年6月底,以县级综治中心规范化建设为重点,把全国县级综治中心运行起来。4月23日至24日,湖北省推进社会治安综合治理中心规范化建设现场会在孝感市召开,总结交流经验,研究部署工作,确保如期实现规范化建设目标。

我们看见,在湖北各级综治中心建设的进程中,一次次剑拔弩张的对峙化作和解共识,一张张眉头紧蹙的愁容绽放成笑颜,法治与温情在这里汇聚交融,“有矛盾纠纷就找综治中心”,正成为群众的普遍共识。

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心