走读长江文化·荆楚瑰宝|曾侯乙编钟:破解先秦音律之谜

联合国教科文组织17日发布新闻公报,宣布将74项文献遗产新列入其《世界记忆名录》,其中包括“随州曾侯乙编钟”。从1978年发掘出土到如今成为链接世界文明的桥梁,华夏正声何以延续2400多年?“一钟双音”的奥秘在哪里?今天,我们跟随考古、文博专家重返现场,触摸历史的脉动。

1978年曾侯乙编钟出土后三个月,在中国建军节首次奏响曲目《东方红》,这个声音跨越了2400多年,上演了人类音乐史上的奇迹。演奏中,这位站在曾侯乙编钟右侧,拿起钟槌演奏的就是当年参与曾侯乙墓考古发掘的冯光生。时隔40多年,当他和记者一起再次来到曾侯乙墓发掘遗址,他指着墙上的资料照片告诉记者,中间拿着相机的年轻小伙儿就是他。

“曾侯乙编钟出土40多年来,人们更多的是从体量、数量、工艺、声音等直觉角度赞美它。此次入围《世界记忆(国际)名录》,是从档案文献的角度,聚焦这份珍贵遗产的内涵——复杂的音乐数理关系和发达的抽象思维能力,这是人类的智慧之光,更是中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的里程碑事件!”冯光生说。

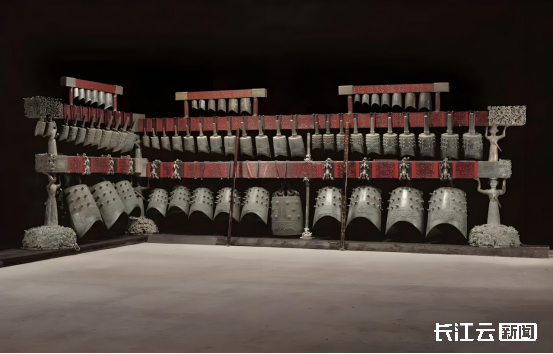

时年24岁的冯光生,从原湖北光化县文化馆被抽调到曾侯乙墓发掘一线,他清楚记得,刚出土时,一整套编钟完好无损地立在人们面前,就像两堵墙。经过清理检测,曾侯乙编钟共有64件,被编成8组,悬挂在3层钟架上,总重量2567公斤。刚出土时,钟体上还能看见隐约的金黄色。

(《中国考古大会》对曾侯乙编钟进行的复原图)

所有人都震惊了,为什么经过2400多年,它还能保存如此完好?曾侯乙墓发掘亲历者、原随州市擂鼓墩文物管理处主任王新成向记者介绍:“曾侯乙墓四周以及上下方都有巨大的椁木紧紧包围,并且常年处于水下,隔绝了氧气,因此保存十分完好。借助完好保存的编钟和铭文信息,身处21世纪的我们可以听到和古时完全一样的声音,听2400年前古人听的音乐。”

这样一个庞然大物,怎么个敲击法?是礼器还是乐器?冯光生把目光锁定在3755个铭文上。在这份2400年前的“说明书”上,考古专家发现,古人已经掌握了“一钟双音”的技术,每个钟都能发出两个音,而且音色纯正,音律准确;还论述了前所未知的十二律和乐律学体系,击破了十二律是从西方传入中国的说法,改写了世界音乐史。原随州市博物馆馆长黄建勋说:“现在曾国十二律是被定位华夏正声,从秦汉以后我们这个十二律一直沿用,所以这个意义是很大的。”

同一个钟体,正面和侧面敲击能创造出两个相差三度的音高,这种调音技术的精度达到了现代专业乐器的水准,令人惊叹。为了复原这种独特的铸造技艺,项绍清研究了47年。项绍清告诉记者,铸造编钟最难的便是调音。钟体像两个瓦片扣合在一起的“合瓦式”形状造就了独特的“一钟双音”,强大的青铜铸造技术,以及工匠通过耳测听音不断用锐石对钟坯内壁进行打磨,保证了每个编钟都发音精准、音色完美。青铜编钟制作技艺包含冶炼、铸造、美工等160多项工艺,被列入国家级非物质文化遗产。

(项绍清向记者介绍曾侯乙编钟铸造技艺)

穿越2400年,这首青铜铸就的史诗,不再只是历史的回响。如今,编钟演奏的作品已在世界各地多个重要场合展示、演奏,成为文化交流的使者;发掘地随州市擂鼓墩文物保护中心,正在建设国家遗址考古公园,未来,更多游客可以沉浸式探索曾侯乙编钟的出土过程,近距离触摸和感受这份人类共同的文化记忆。

长江云新闻记者:杨岚

视频:王磊 朱哲鋆 赵黎黎 索一方

编审:柳芳

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心