从息肉到癌症需要15年?不要错过结直肠癌发出的第一个信号

肠道是人体消化系统的“生命通道”,承担着消化吸收、水分回收、免疫防御等重要功能。

然而,结直肠癌这一“隐形杀手”却可能悄然侵袭我们的健康。据统计,2022年我国新增结直肠癌患者超51万,约24万人因此失去生命。

庆幸的是,结直肠癌是“最可防可控的癌症”之一,关键在于早期发现与科学防治。由武汉市中心医院和湖北广电大健康发展中心联合策划的“全国肿瘤防治宣传周”特别科普直播,邀请到武汉市中心医院副主任医师黄曼玲,为我们揭晓结直肠癌的“危险信号”。

认识结直肠癌

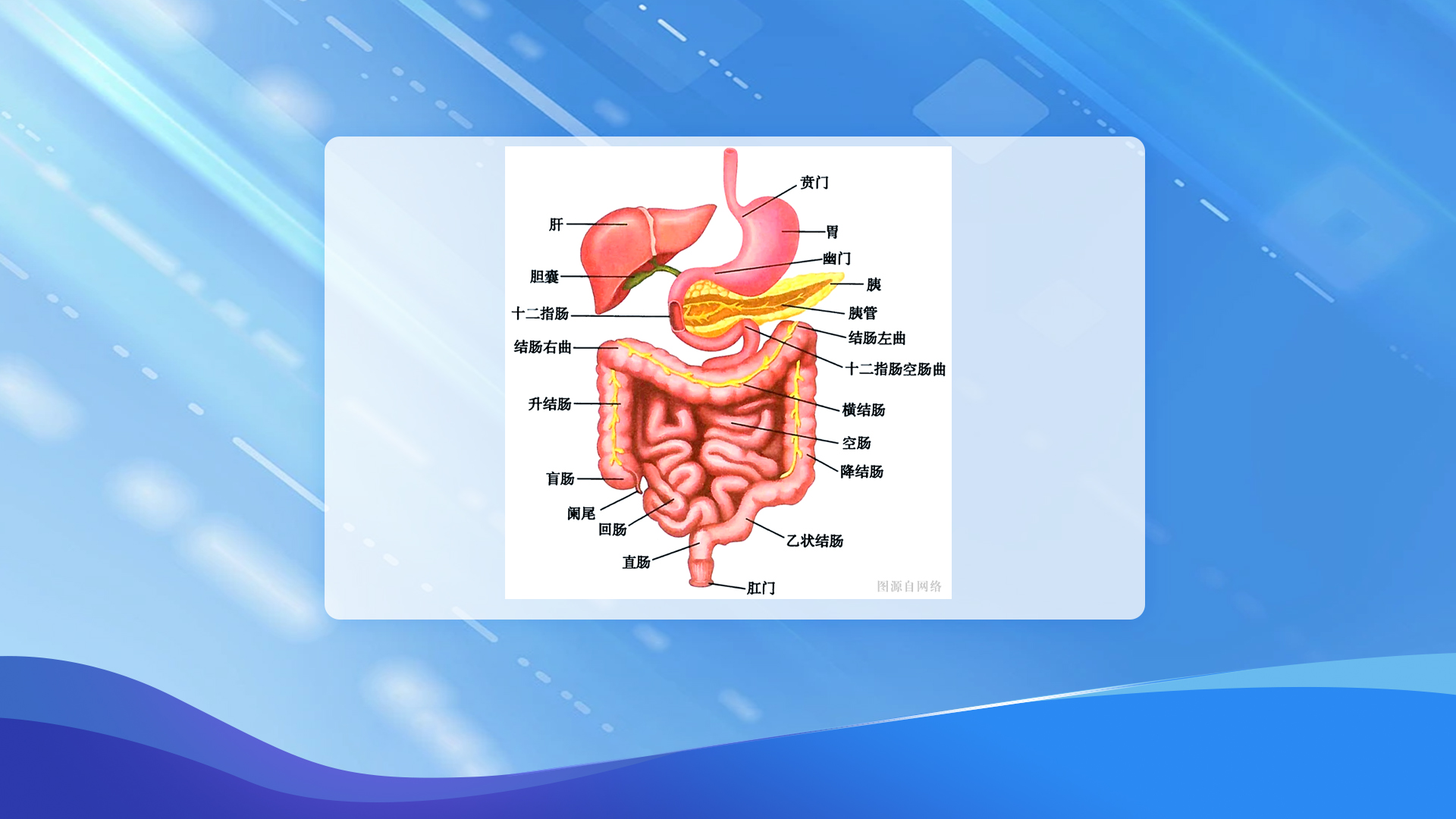

我们身体的“生命通道”

结直肠(大肠)长约1.5米,它不仅是食物残渣的“运输通道”,更是一个功能复杂的“回收处理中心”,是肠道菌群的“发酵工厂”。

然而,长期不良刺激可能导致黏膜细胞基因突变,最终发展为结直肠癌。

从正常的肠黏膜,发展到良性息肉,再逐渐演变成癌前病变,最终发展为浸润性癌的过程,平均可能需要长达10到15年,这也是一段极其宝贵的“窗口期”。

结直肠癌并非绝症!如果能在早期——肿瘤仅仅局限于肠壁黏膜或黏膜下层时被发现,通过内镜下切除或微创手术,其五年生存率可以高达90%以上,接近治愈。

警惕

悄然发出的五大“危险信号”

结直肠癌之所以被称为“沉默的杀手”,是因为在早期阶段,症状轻微、不典型,甚至完全没有症状。然而,随着肿瘤的逐渐生长和对肠道功能的影响,它还是会露出一些“马脚”。

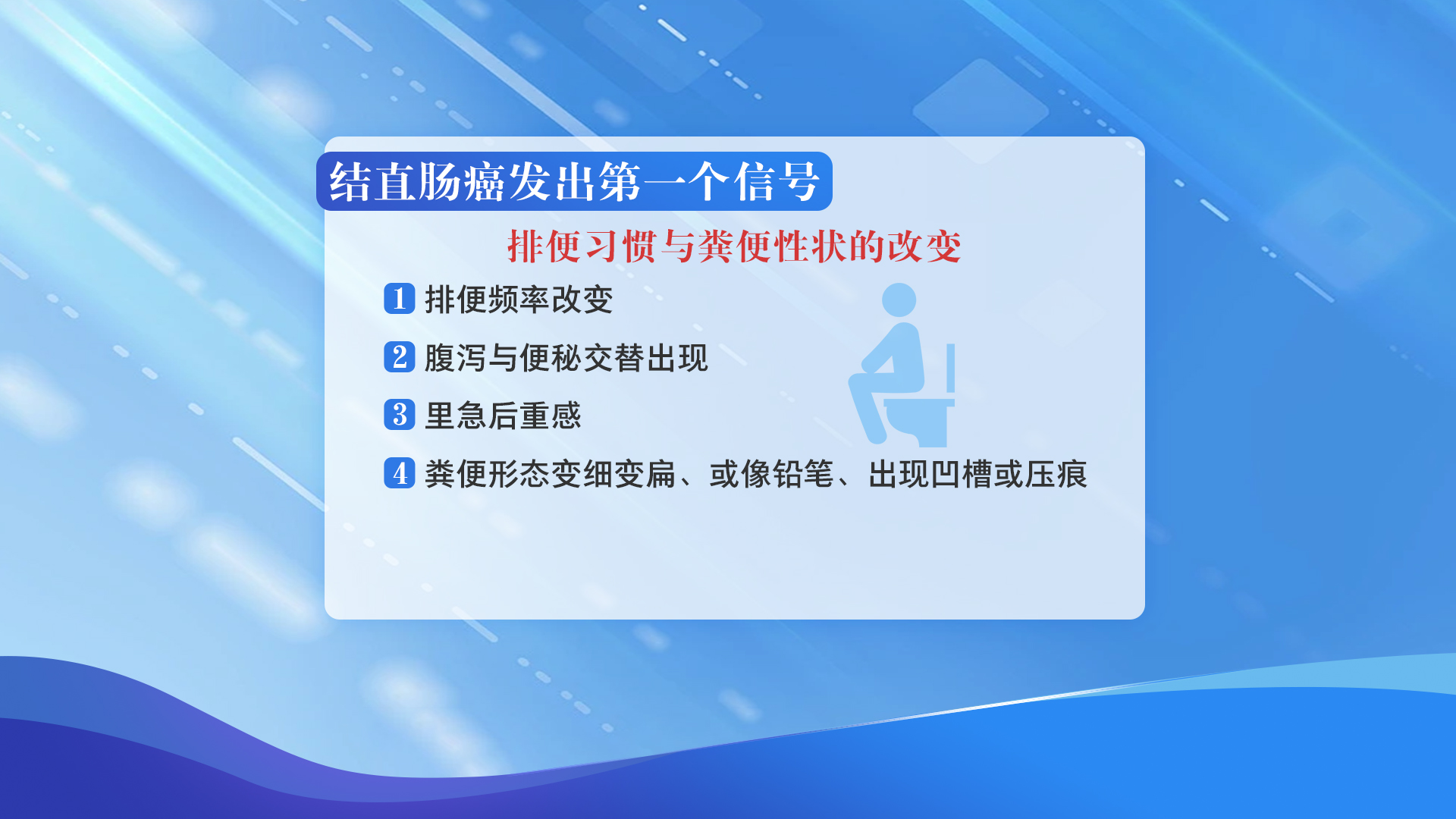

信号1——排便习惯与粪便性状的改变

需要强调的是,这些排便习惯的改变,必须是持续存在的,而不是偶尔一两次因为饮食或情绪波动引起的暂时现象。如果这种改变持续超过2-4周,就应该引起足够重视。

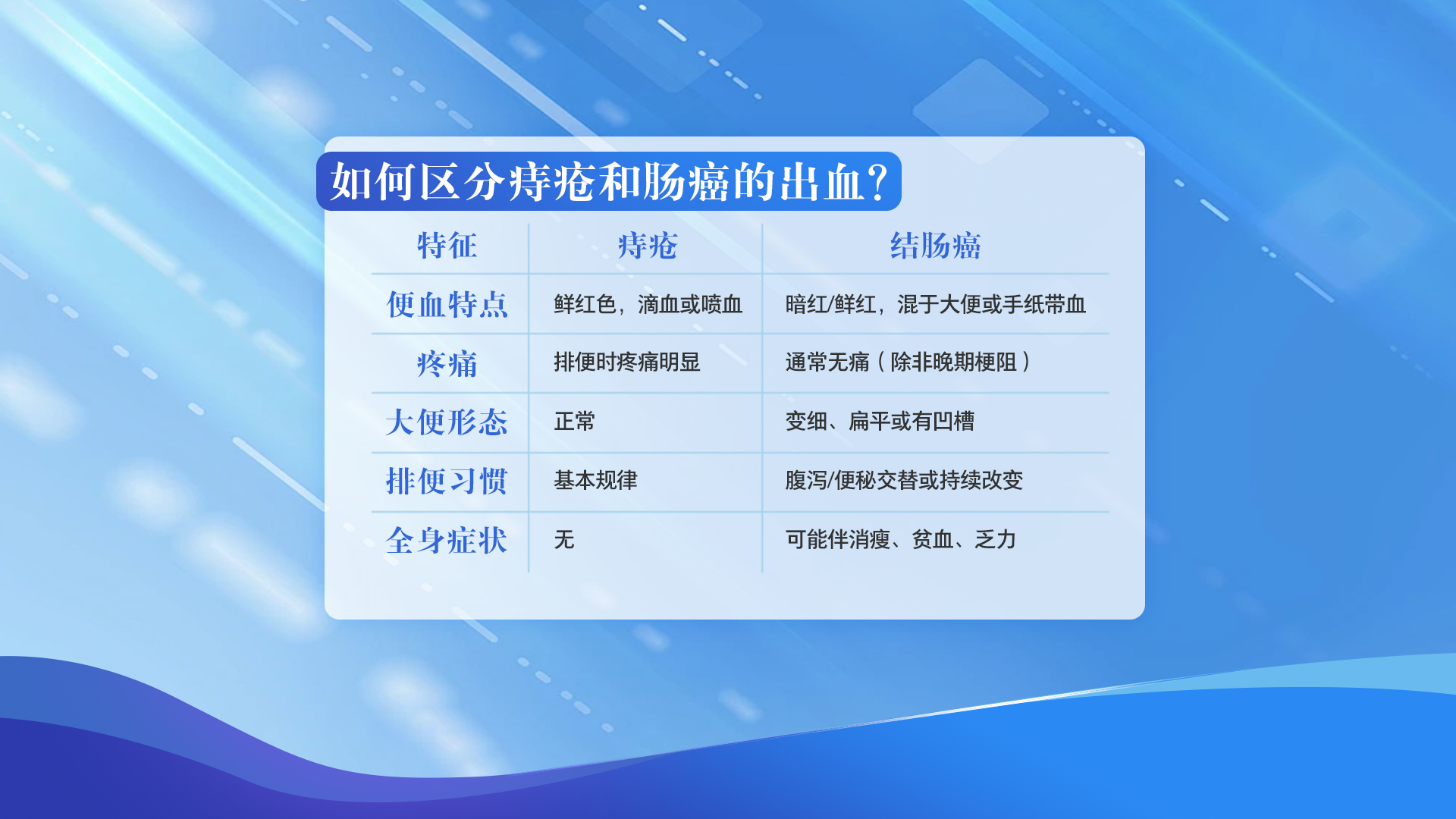

信号2——便血或粪便潜血阳性

便血是结直肠癌另一个相对常见的症状,但也是最容易与痔疮、肛裂等良性疾病混淆的。

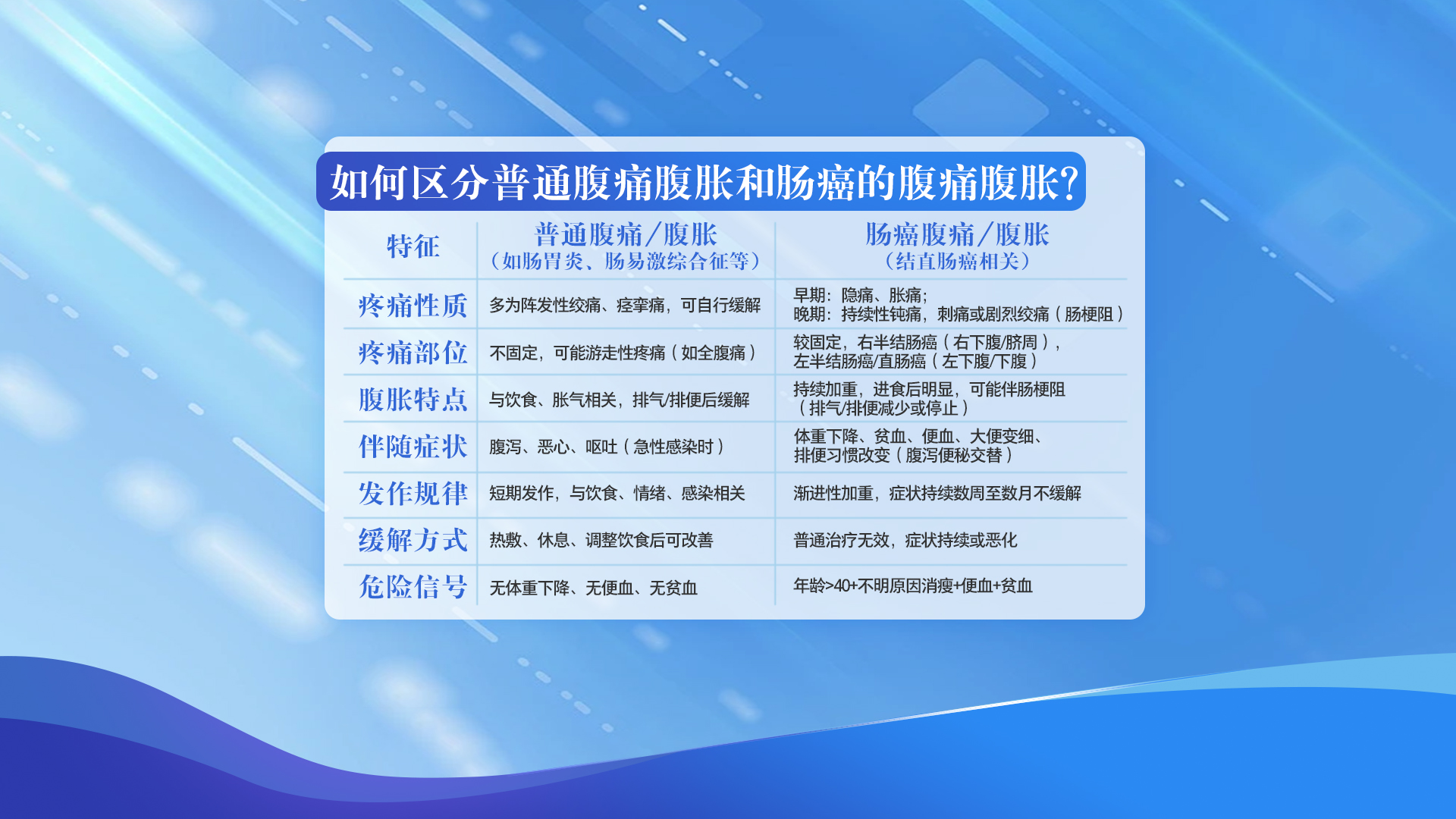

信号3——腹部不适、腹胀或腹痛

需要注意,肠癌的腹痛/腹胀通常不会自行缓解,且伴随体重下降、贫血、便血等全身症状。40岁以上人群,尤其有家族史者,出现上述症状应尽早肠镜检查。

信号4——不明原因的体重减轻

不明原因的进行性体重减轻是多数恶性肿瘤的一个共性表现。癌细胞是异常活跃、快速增殖的细胞,它们会大量消耗人体的营养物质和能量。在没有刻意节食、减肥或增加运动量的情况下,患者体重在短期内出现显著下降,通常下降达到原体重的5%-10%。

信号5——原因不明的贫血及其相关症状

结直肠癌,特别是右半结肠癌,由于其生长方式和部位特点,常常表现为慢性、隐性的失血。长期累积下来,就会导致体内铁元素的丢失,引发缺铁性贫血。

早筛早治

抓住黄金窗口期

初筛利器粪便隐血试验:

检测粪便中是否存在人血红蛋白。检测到了微量的血液,这提示消化道可能存在出血病灶。

CT结肠成像:

一种无创的影像学检查,通过CT扫描重建结肠的三维图像,也能发现较大的息肉和肿瘤,但对扁平息肉和小息肉敏感性稍差。

粪便DNA检测:

通过检测粪便中脱落的肿瘤细胞所携带的异常DNA标记物来筛查肠癌,也是无创的,但目前成本较高,且存在一定的假阳性、假阴性率。

全结肠镜检查:

是诊断与治疗一体化的“金标准” ,也是目前公认的诊断结直肠癌和癌前病变最准确、最可靠的方法。

医生会将一根前端带有高清摄像头和光源的柔软、可弯曲的细长管子(即结肠镜),通过肛门缓慢插入,依次仔细观察直肠、乙状结肠、降结肠、横结肠、升结肠直至盲肠回盲部的全部黏膜。整个肠道内部的情况,哪怕是几毫米的小息肉,都能在屏幕上一览无余。

一旦在检查过程中发现可疑的息肉或其他病变,医生可以立即通过内镜的工作通道,伸入微型器械,直接进行活体组织取样送病理检查以明确性质,或者当场将息肉完整切除。这样就实现了诊断与治疗一体化,将癌前病变扼杀在摇篮里。

治疗

从微创到综合管理

微创手术——腹腔镜和机器人辅助手术

创伤小,疼痛轻,恢复快,出血少、并发症少。是否适合微创手术,仍需由经验丰富的团队评估,部分患者仍需开腹手术。

综合治疗

多学科协作,全程管理

化疗

用于术后辅助、术前新辅助及晚期姑息治疗,控制肿瘤生长,降低复发风险。

靶向治疗

精准打击癌细胞,副作用更小。

免疫治疗

对部分结直肠癌患者疗效显著,激活免疫系统攻击肿瘤。

放疗

主要用于直肠癌,术前新辅助放化疗可缩小肿瘤,提高保肛率。

结直肠癌并非绝症,早期发现即可有效治愈。定期肠镜检查是预防的关键,健康生活方式则是第一道防线。

从今天起,关注身体信号,主动筛查,让“肠治久安”不再是口号,而是每个人触手可及的健康未来。

了解更多有关知识

欢迎扫描下方二维码

观看本场直播回放

联合策划:武汉市中心医院 湖北广电大健康发展中心

编导:苏茜颖

图文编辑:杜若希

设计:周梁

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心