老兵体内的33枚弹珠,见证命运与共的中越情谊

“中越友好在两国人民守望相助中生根发芽,两国人民在争取国家独立和民族解放的正义事业中并肩战斗,给‘同志加兄弟’的深厚情谊印染了鲜红底色。”4月15日上午,中共中央总书记、国家主席习近平在越南河内发表题为《奏响睦邻友好主旋律 共谱命运与共新篇章》的致辞。

习近平主席所谈到的“同志加兄弟”情谊,正是中越两国风雨同舟、携手前行的真实写照。60年前,一群年轻的战士走出国门来到越南,他们,就是给“同志加兄弟”的中越情谊印染鲜红底色的人。

1964年8月,美国借“北部湾事件”发动了侵略越南的战争,同时美军飞机多次侵入中国领空,直接威胁着我国的安全。为帮助越南人民抢修越南北方的铁路、公路和改善其运输条件,保障运输线的畅通,1965年6月,中国人民解放军铁道兵部队赴越,担负河内以北地区铁路的抢修、抢建任务。

“美国炸毁越南人民的房屋,多少越南人无家可归,让我们揪心。美国又轰炸中越边境地区,把火烧到我们中国家门口,我们岂能坐视不管?我们的援越抗美战争是正义的。”援越抗美老兵吴以先回想起1965年出征时的景象,眼神中透着坚毅。

4月12日,这位从老家湖北洪湖走出去的铁道兵老战士回到武汉参加战友聚会,他向长江云新闻记者讲述了60年前的那场战斗,吴以先说:“我当时22岁,那时战士们都很年轻,心中只有一个信念,那就是保卫家园,支援越南兄弟。”

中越边境友谊关

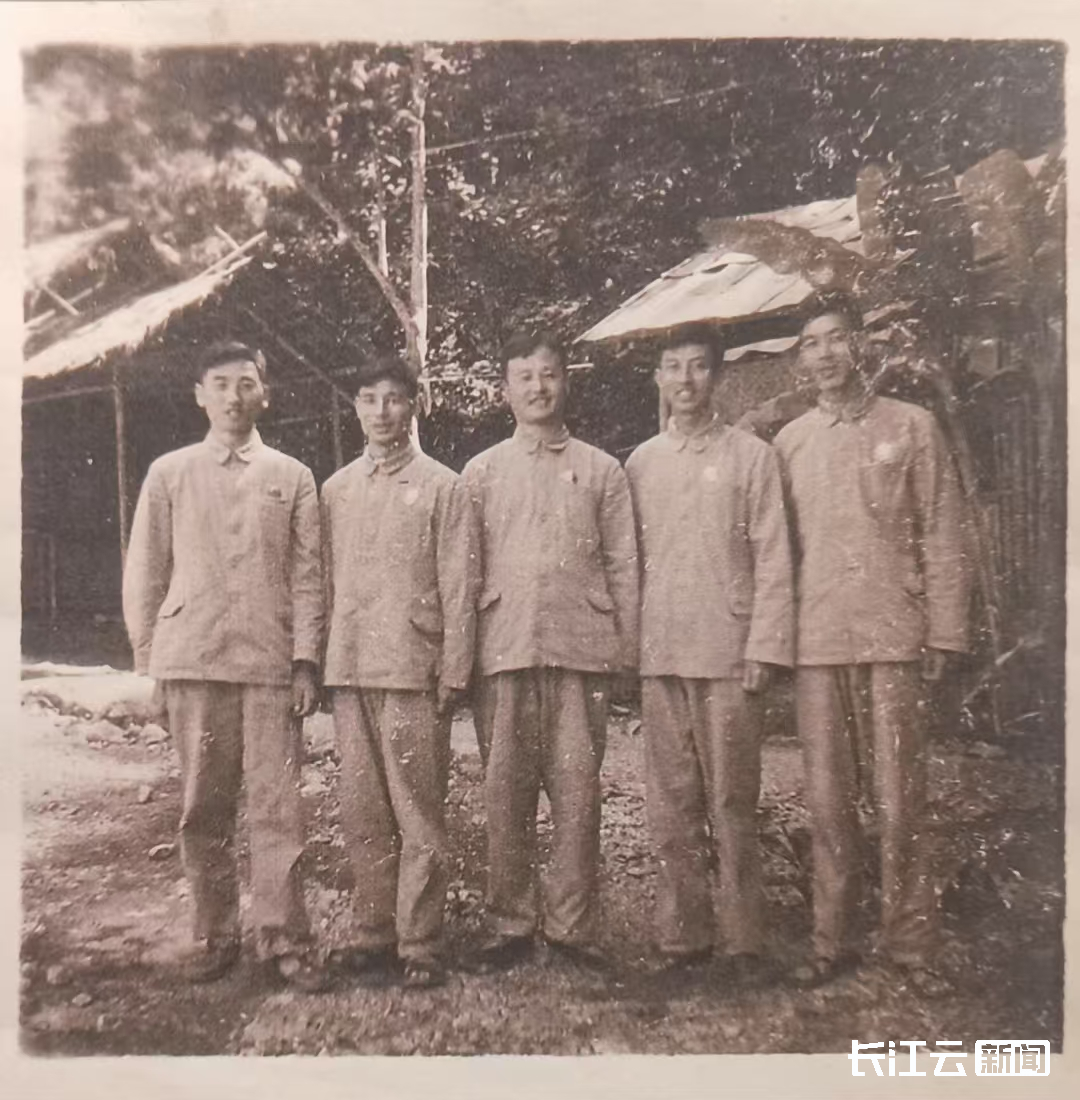

“毛主席一声令下,我们的部队就跨过友谊关,誓死消灭美帝国主义!”吴以先说,当时铁道兵部队以工程队的名义支援越南作战,进入越南时战士们都穿着工装。在那片陌生的土地上,像吴以先这样年轻的铁道兵战士肩负着使命,面对艰苦的环境和未知的挑战,心中却始终燃烧着坚定的信念。

抢修铁路是援越部队最重要的任务,无论烈日炎炎还是暴雨倾盆,铁道兵战士都不曾懈怠,用鲜血与汗水铺就一条条生命线。“最重要的是抢修车站,那是运输物资的枢纽,稍有延误便会影响全局。”吴以先说,“炸了修,修了炸,敌机走后我们又马上抢修起来,确保物资顺利运抵前线。”

夜以继日,铁道兵战士与时间赛跑,每一次成功修复都是对敌军的坚定反击,每一次成功修复都是对越南军民的有力支持。铁轨在脚下延伸,仿佛连接着家国与战场,每一颗螺丝钉都凝聚着铁道兵的决心。

吴以先与战友们在越南

1965年12月1日下午2时许,吴以先所在的连队突遇美军轰炸,敌机向我方阵地发射火箭弹和菠萝弹。在防空战斗中,抱着弹盒的弹药手吴以先身子一震,瞬间跌倒在地,他的右手掌被弹片打穿,颈部负伤,肚子被炸开了,肠子露了出来。吴以先不顾重伤,继续配合机枪手对空扫射,在我军的顽强反击下,前后两批敌机只得慌忙逃窜。

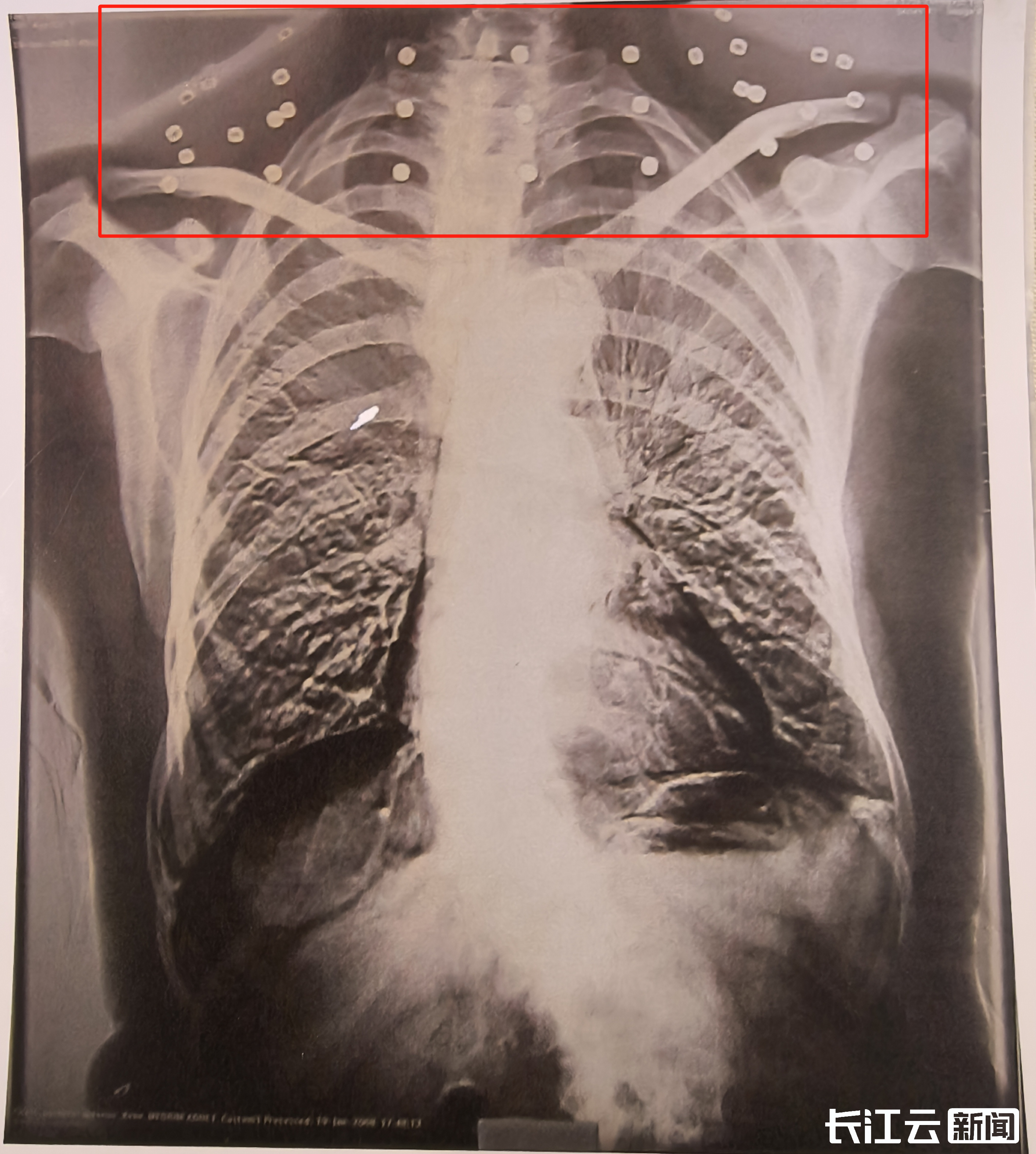

战斗结束后,吴以先被紧急送往医院,经过长达7个小时的手术,医生没有找到弹片,只能先把吴以先穿孔的肠子补好,命悬一线的他奇迹般生还。吴以先右手的弹片,一直到转移至南宁军医院后才取出,而他颈部的33枚弹珠却一直留在吴以先的身体里。为了表彰吴以先在战斗中的英勇表现和卓越贡献,部队党委在这场战斗后授予他“一等功臣”勋章。

2014年的一次全身体检中,年轻的医生对吴以先说:“请您把项链摘下来再做CT。”吴以先感到疑惑,急忙解释:“我从来不戴项链,怎么会有项链呢?”另一位医生仔细查看CT影像后发现,所谓的“项链”原来是炸弹爆炸后散出的33枚弹珠,其中有一枚差几毫米就会击穿吴以先的颈部动脉,直接威胁到他的生命,这些弹珠至今都留存在吴以先的体内。顿时,在场的人都陷入了沉默。

吴以先

吴以先的颈部至今留存33枚弹珠,如一圈项链

“这是我与战友并肩作战的见证,是我的勋章,我愿与它们共存。”那场战斗,吴以先用生命捍卫了祖国的尊严,33枚弹珠如同刻骨铭心的印记,铭记着他的无畏与忠诚。

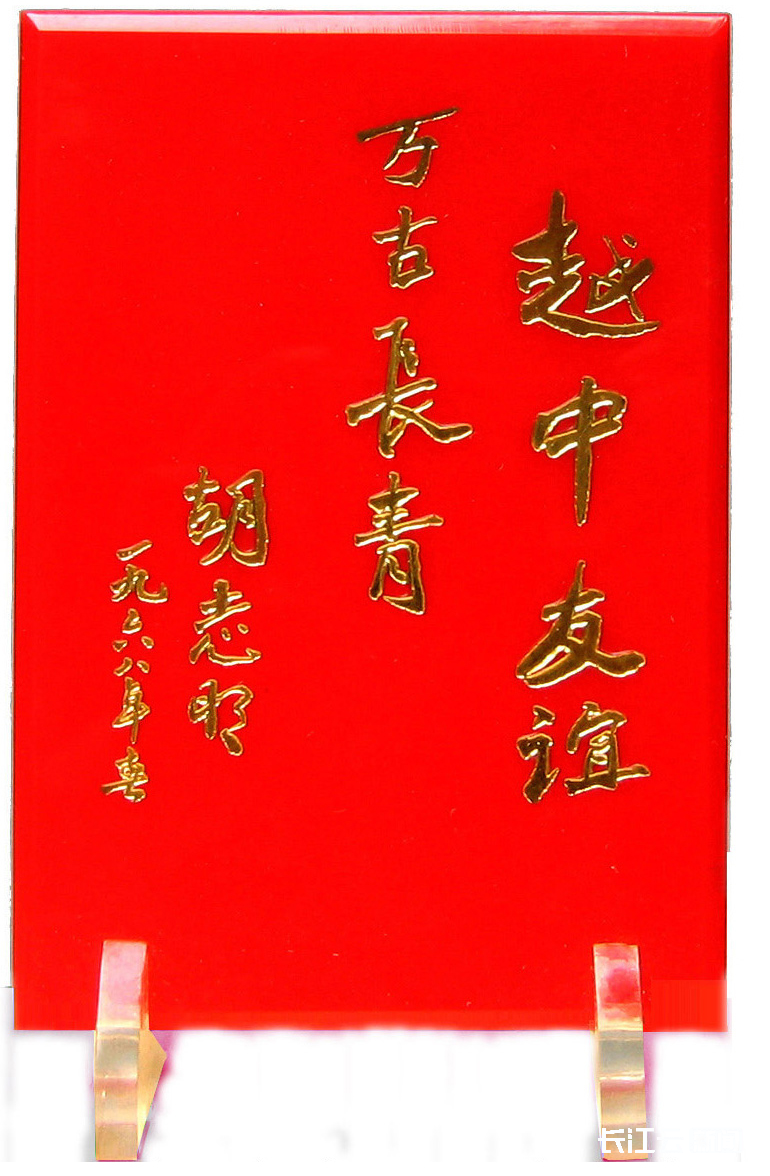

1968年春节,越南政府将刻有胡志明主席题词的“越中友谊 万古长青”座匾颁发给吴以先,2017年,吴以先将这块座匾捐赠给湖北省荆州市铁道兵援越抗美战争博物馆,作为那段历史的见证,激励后人铭记那段跨国界的战斗情谊。

“到了越南后,我们的纪律就是不能拿越南人民的一针一线,军营不驻扎在越南居民集中的地方,不能影响越南老百姓的生活。”吴以先回忆,自己曾在行军路上遇到一位正在挑柴赶路的越南农民,由于连日降雨,土地湿滑难行,一条水沟拦住了他的去路。

吴以先见状,率先跳进水沟,用肩膀扛起这位越南农民的柴担,帮助他顺利通过。越南农民感激地望着吴以先,但由于语言不通,双方只能用肢体语言表达谢意与告别。

那一刻,吴以先深刻体会到,战争虽残酷,但人性之光依旧闪耀,援越抗美的意义不仅在于军事援助,更在于心与心的连接。那双感激的眼神,如同一束温暖的光,照亮了吴以先心中的信念。

每一个微小的帮助,都是对和平的坚守,对友情的诠释。在这片战火纷飞的土地上,铁道兵战士们不仅用双手筑起钢铁防线,更用行动传递着跨越国界的深情厚谊。

吴以先与援越抗美后勤部队一支队政治部宣传科的合影

1970年,吴以先所在的铁道兵部队完成了援越抗美任务,准备回国。临走时,越南人民自发前来送行,在中国军队途经的道路两旁,越南老百姓手中捧着自家种的果实和手工织品,用生涩的中文喊着“谢谢”“再见”。吴以先望着这些质朴的面孔,心中涌起一股暖流,这段经历成为他一生中最宝贵的记忆。

如今,那些铁道兵战士们的故事,如同历史的星火,照亮了中越友谊的长河。吴老说:“我今年82岁了,但如果有机会,我还想去曾经战斗过的地方走一走看一看,看看越南人民现在的生活,见证新时代历久弥新的中越友谊。”

越南河内

(长江云新闻记者 陈亚曦 庞栋 阮翔)

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心