湖北大冶:探访铜绿山古铜矿遗址博物馆十大镇馆之宝

博物馆,是一座城市的“灵魂客厅”。静止的、有温度的陈列品,无声地讲述着它们与这座城市背后的故事。近日,记者怀揣着对历史的好奇与探寻之心,踏入了湖北省大冶市铜绿山古铜矿遗址博物馆,一探究竟。

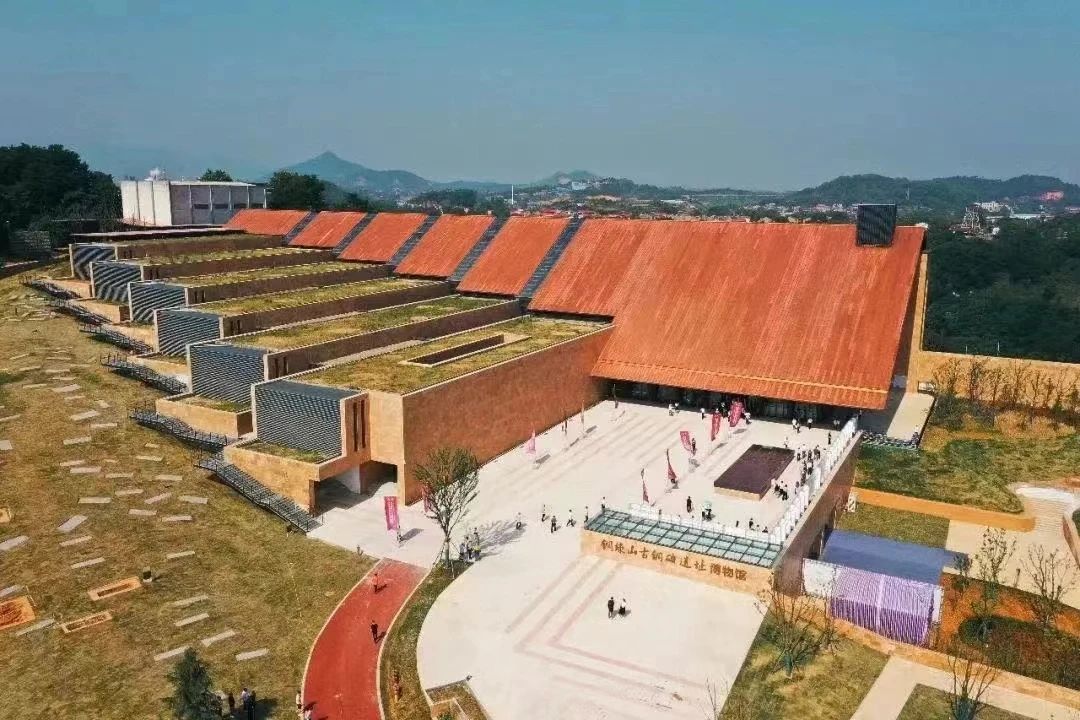

铜绿山古铜矿遗址博物馆新馆

铜绿山古铜矿遗址博物馆新馆于2023年6月开馆,该馆建筑面积1.2万平方米,开设多个主题展厅,馆藏文物标本1万余件,陈列精选展品703件(套)、珍贵影像420余幅。同时,新馆陈列了大型铜斧、大型木绞车、铜铍、铜锭、鼓风冶铜竖炉、带盖陶盂、采矿井巷、采矿竖(盲)井支护框架、“武库”铜戈、宋代焙烧炉(L2)十大镇馆之宝。

从铜斧到陶器 发现宋代焙烧炉

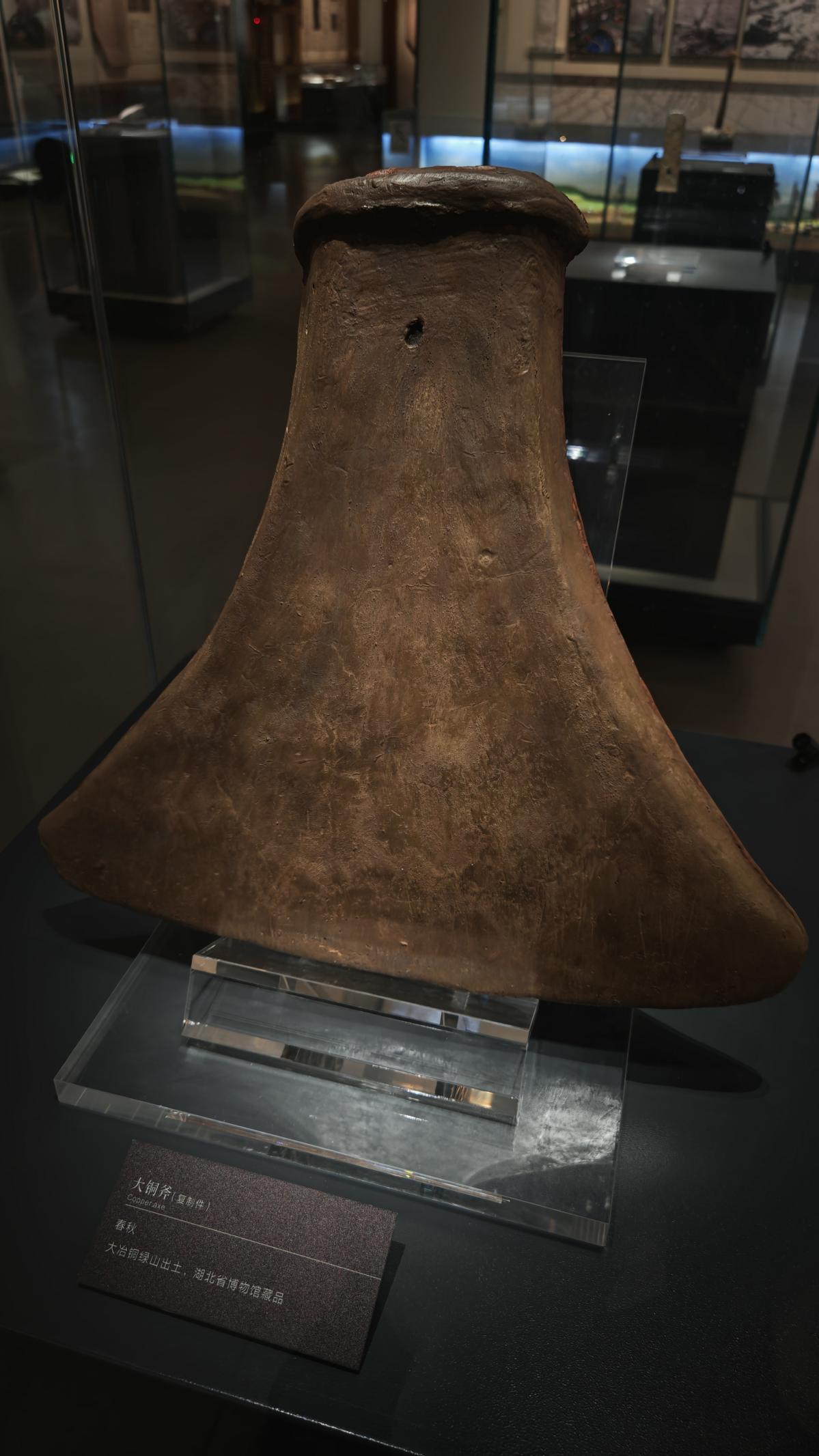

在“铜山有宝”展厅内,玻璃展台上陈列着一把铜斧,著名考古学家张忠培称它为“中华采矿第一斧”。1973年,大冶有色金属公司铜绿山矿在露天生产剥离中,先后发现了铜斧、陶罐等器物,于是便将一把3.5公斤重的铜斧邮寄给中国历史博物馆,并函告了现场情况。经鉴定,铜斧属春秋时期。随后,中国历史博物馆迅速组织考古专家抵达铜绿山开展考古调查,由此揭开了铜绿山遗址考古发掘的序幕。

铜绿山古铜矿遗址

从此,一座在地下沉睡了两三千年的铜绿山古铜矿再现辉煌。该遗址的发现、发掘和研究成果,为回答我国悠久的青铜时代铜原料来源问题,首次提供了可靠的依据。它使流传至今、代表中国青铜时代文明的青铜制品得到正本清源。

据了解,作为铜绿山古铜矿遗址最具代表性的采矿工具之一,大铜斧的作用相当于现代的铁撬杠。

从作为撬杠的大铜斧到砍削木料的铜锛、从刨土工具铜镢到凿孔工具铜凿,包括根据矿山生产强度而由农具发展演变而来的铜铲,无一不充分体现古代矿工们的聪明才智和创造精神,也记载下了华夏荆楚古代矿冶业的光辉成就。

大型铜斧

而展台内的铜斧便是寄给中国历史博物馆铜斧的复制件,该馆运用三维全息影像技术,让文物逼真地展现在广大市民面前。

沿台阶拾级而上,仿若走入时空隧道,触摸到历史的脉搏。千年前的喧嚣采矿场景,仿佛萦绕于耳边。自1973年发掘以来,这座古铜矿遗址共清理不同时代不同结构的竖炉10座、战国时期炼铜竖炉2座和宋代铜地炉17座,随同出土有铜斧、铜锛、铁铲、木瓢、竹篮等生产和生活用具。

带盖陶盂

作为镇馆之宝的带盖陶盂通常用于盛水或食物,是古代的生活用品,反映了楚人的生活方式和文化习俗。盖上朱饰一圈光芒纹,反映了楚人对太阳的崇拜,其形制反映了外来楚人和本地杨越人的民族融合过程。

不论是铜器还是瓷器,都离不开烧炉,作为烧成设施,烧炉在制器中的重要性可想而知。

宋代焙烧炉(L2)

2013年10月,在四方塘遗址西区发掘出土了宋代焙烧炉(L2),揭露出L2之炉基、炉室、炉壁、烟囱及过热层,炉子东边工作坑也一并呈现。其内堆积着炉壁、废矿石及瓷器残片。此为迄今为止发现的一座北宋时期较好的硫化铜矿火法脱硫处理的焙烧炉,一炉可以焙烧10吨矿石,主要烧木材,低温焙烧一周左右,硫变为气体挥发,解决了硫化铜矿反复冶炼的脱硫问题,提高冶炼纯铜的经济效率,为研究北宋时期冶铜工艺流程提供了实物资料。

从采矿井巷看古人的智慧

采矿井巷

铜绿山古铜矿遗址博物馆的核心,现场展示一处井巷纵横交错、密如蛛网的“地下迷宫”——采矿井巷。这便是考古发现铜绿山古铜矿7号矿体1号采矿点的原址。为了原地保护和展示,早在1984年,就建起这座长36米、宽30米的展览大厅。置身展厅回廊,俯身看去,只见脚下由黄土、木架构筑的“迷宫”错综盘亘,竖井、斜井、平巷、盲井层层叠压,排水巷道和木制水槽蜿蜒其间,清晰地展示了古代先民运用木架支护开拓井巷、采掘矿石的情景。

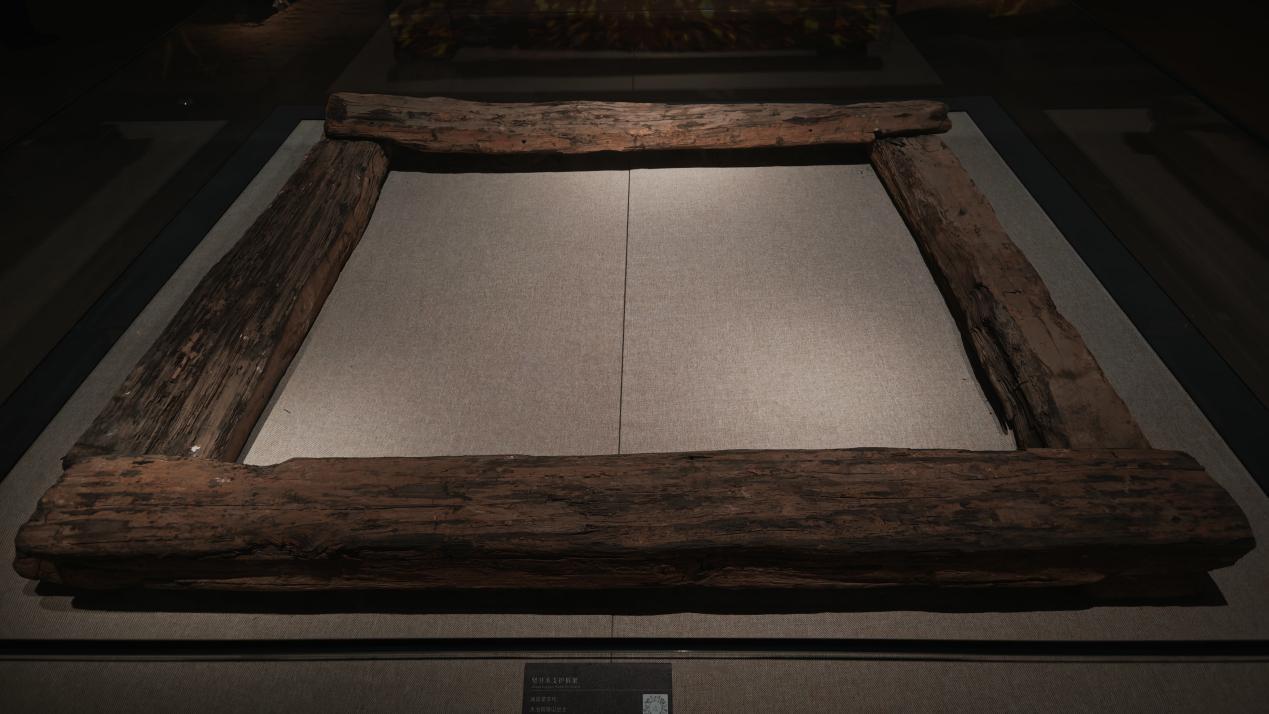

采矿竖(盲)井支护框架

战国到汉代时期,支护木用材粗大,形成密集搭接,确保竖盲井抗侧压的能力,使采矿深度达到60米以下,最深近百米,提高了采矿效率。这时净采已从春秋时期的50 - 60cm井口长宽扩大到110 - 130cm,巷框最宽为1.9米,高约1.6米,并由早期榫卯式过渡为搭接式结构支护结构,便有了采矿竖(盲)井支护框架,人基本可以在其中直立前行,井巷的扩大说明这一时期铜矿的采掘技术和效率得到了极大提升。

木绞车

同时,矿工们还使用了中国最早的提升机械木绞车,该工具由铜绿山地区所产的坚韧的青冈栎木(该木材可供桩柱、车船、工具柄等用材)制成,轴呈圆柱形,两端砍削成圆形轴颈,两端轴颈内侧各有一圈密孔和一圈疏孔,两端密孔靠外轴,计有14个孔眼,疏孔在内侧,计有6个孔眼。轴孔皆为长方形,疏孔比外圈密孔大且深,孔的间距亦较大,均与密孔交错排列,用于在竖井中提升矿石、积水等物质……古代工匠们用聪明才智解决了地下深井一个个关键性技术难题。

“铜绿山古铜矿遗址之伟大,不仅因为它是中华民族青铜文明的标志性象征,更因遗存上展现出的高超采冶技术,为人类冶金史、科技史、文明史作出的突出贡献。”铜绿山古铜矿遗址高级顾问吴宏堂说,走进铜绿山古铜矿遗址,古人找矿有方、采矿有道、炼铜有术的智慧体现得淋漓尽致。

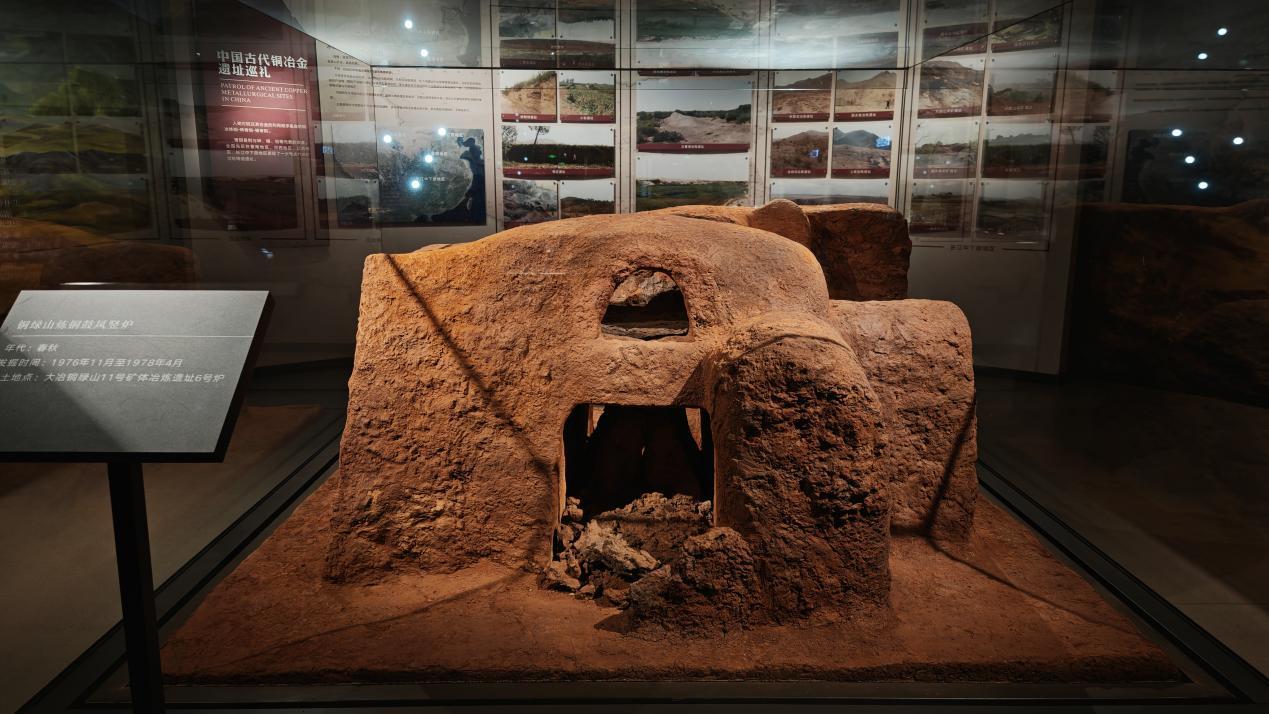

在“炼铜有方”展厅里,一件特殊的“国宝”引人驻足:看来只是黄泥筑起的一座土炉灶,却凝聚着古代矿冶工匠们的智慧。熊熊炉火中,矿石熔炼为铜锭,成为青铜器铸造的主要原料。这便是铜绿山遗址发掘的6号炼铜竖炉。

鼓风冶铜竖炉

在铜绿山古铜矿遗址,考古人员共清理出16座冶炼铜炉。它们结构基本相同,由炉身、炉缸和炉基组成。保存完好的6号竖炉,复原高度为1.6米,炉缸为椭圆形,缸底有“火沟”(防潮沟),炉缸前设有“金门”(排渣、出铜口),炉缸两侧有“鼓风口”,整体上已经基本符合现代鼓风炉的构造。

春秋早期就发明和使用鼓风炉炼铜,这不仅在中国是首次发现,在世界冶金史上也是独一无二的。

铜锭

铜绿山古铜矿遗址还发现一些铜饼,是古炼炉出产的铜锭,其含铜量超过93%,遥遥领先于当时世界。

从铜铍铜戈到曾侯乙编钟

青铜时代,铜是生产兵器、礼乐器及贵族生活用具的重要战略资源,铜资源是财富的象征,也是军事实力的表现。

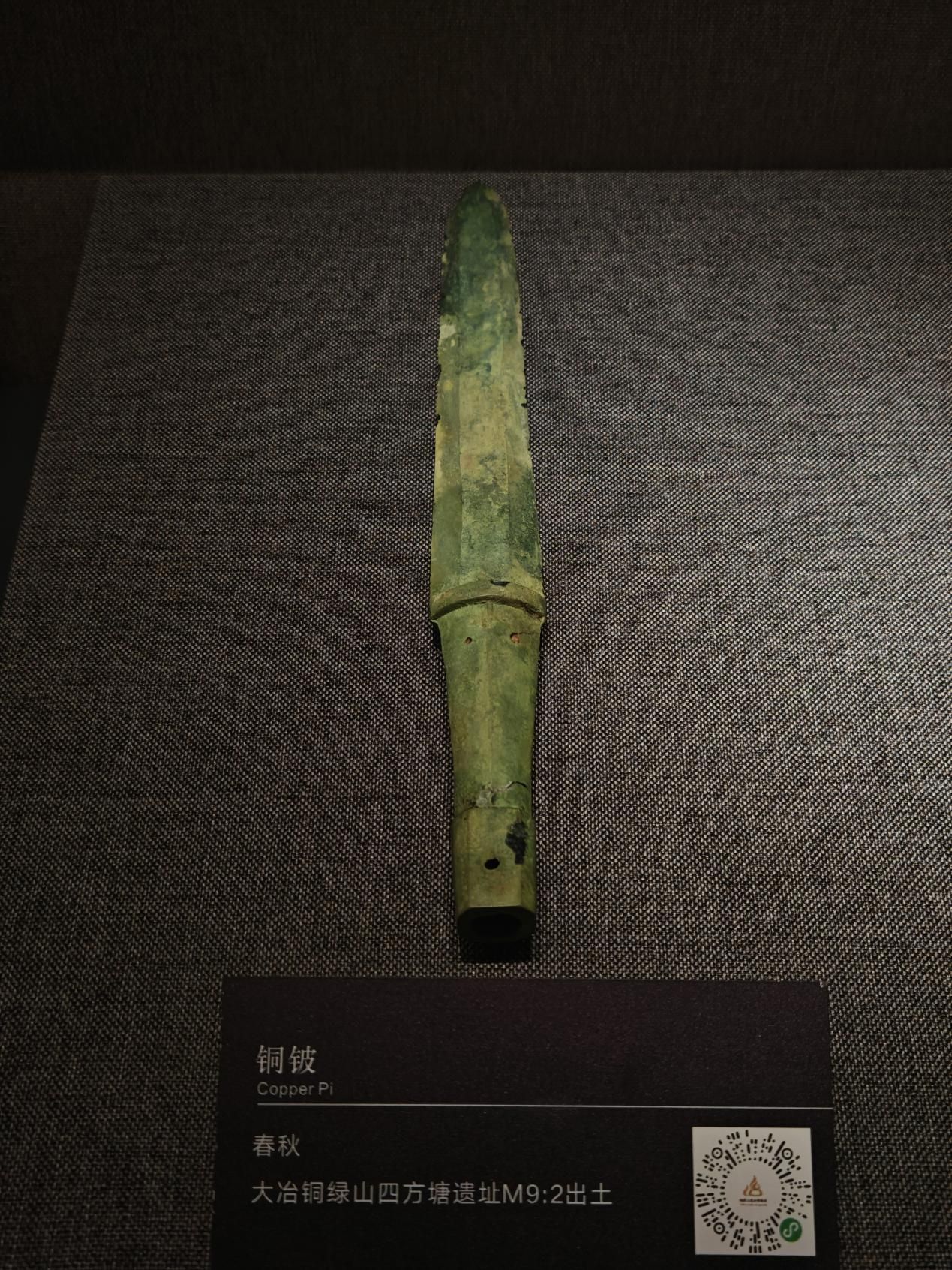

铜铍

2014年出土于四方塘遗址墓葬区M9的铜铍出现于春秋晚期。铍是剑的前身,纹饰精美,呈深绿色,整体较短,铍身呈长条三角形,前窄后宽,宽平脊,刃部十分锋利。器体通长30.1厘米(原文缺少单位)。此铍经检测分析含铜仅为13.71%,含锡(增强硬度)达76.05%,含铅(增加延展性,纹饰更精致、增加重量)为2.33%。此铍的铸器铜料来自铜绿山,说明铜料用于“国之大事,在祀与戎”。

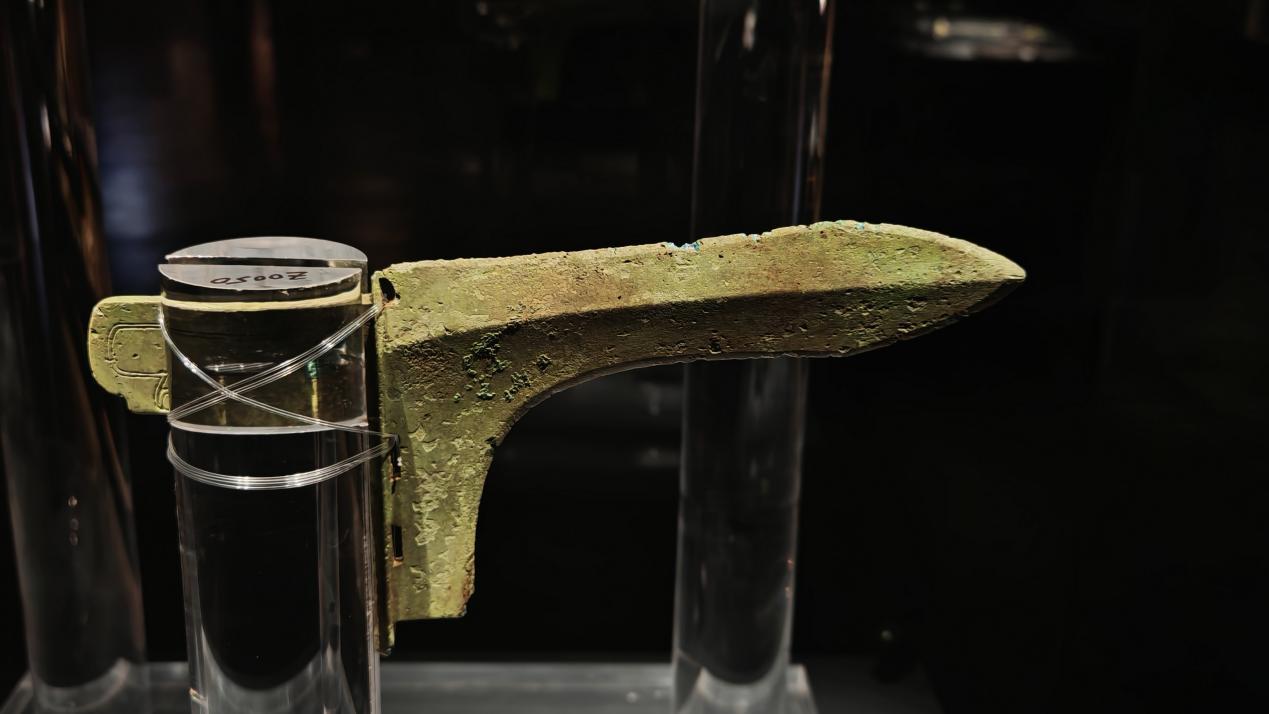

“武库”铜戈

“戈”作为古老的兵器,在中国历史文化中留下了很深的印记,两国息兵罢战,或者两方力量结束对抗实现和好,称之为“化干戈为玉帛”。铜绿山镇馆之宝“武库”铜戈,2016年出土于大冶鄂王城东门北坑,属战国中晚期。铜戈外观呈灰绿色,整器由窄三角形援和长条形胡与阑构成。援尾与胡相交处铸有3个长条形穿,长条形内上铸有1个窄条形穿,内的中部上下边及斜末端为双面刃,十分锋利,内单面刻有铭文“武库”,来自楚人兵器仓库。

著名楚史专家张正明曾表示:“楚国若没有铜绿山,就没有楚文化。”历史学家徐中舒在《论巴蜀文化》一文中写道:“春秋战国时代,90%以上的铜皆产于楚国。”丰富铜料为楚国问鼎中原奠定了基础。公元前606年,楚庄王兵临洛水,向周王使臣王孙满问鼎之大小轻重,放言“楚国折钩之喙,足以为九鼎”。

编钟

无独有偶,在楚国的旁边,还藏着一个不显山露水却贵气十足的诸侯国,这就是曾国。考古发现,自西周早期直至战国中期,曾国一直保持着对青铜礼器和青铜乐器的特别钟爱,尤其到战国早期曾侯乙之时,曾侯乙编钟、曾侯乙尊盘等青铜器展现出中国古代青铜文化的巅峰技艺。

铜绿山古铜矿遗址博物馆新馆陈列了一套曾侯乙编钟复制件,这也是迄今为止经文物部门批准制造的第七套曾侯乙编钟复制件,它向参观者述说着曾侯乙编钟的铜料来源故事。

有学者推算,著名的曾侯乙编钟用铜总重量2.5吨,以铜绿山出产的铜料,至少可以铸造4万套编钟。中国现代考古学奠基人之一夏鼐指出:“从铜绿山获得的丰富资料,说明楚国在铜矿的开采和冶炼方面已达到较高水平,从而对于曾侯乙墓出土的青铜器具,总产量达到十吨之多的惊人数字,也就有了更深的理解。”

“炉火照天地,红星乱紫烟”。铜绿山古铜矿遗址作为长江流域青铜文化之源,承载的科学信息、历史记忆、文化精神和社会认同不言而喻。

2024年12月,铜绿山古铜矿遗址被国家文物局以中国古代矿冶遗产列入中国世界文化遗产预备名单。铜绿山古铜矿遗址申遗既是传承青铜文明的需要,也是擦亮“世界矿冶文化名城、华夏青铜文明圣地”的需要。大冶市将不断提升铜绿山古铜矿遗址在国内外的知名度和影响力,让底蕴深厚的青铜文明在新时代焕发新活力、绽放新光彩,向全世界展示青铜文明的璀璨华章。

云上大冶报道(记者 石程曦)

一审:张 敏

二审:范先浩

三审:卫学平

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心