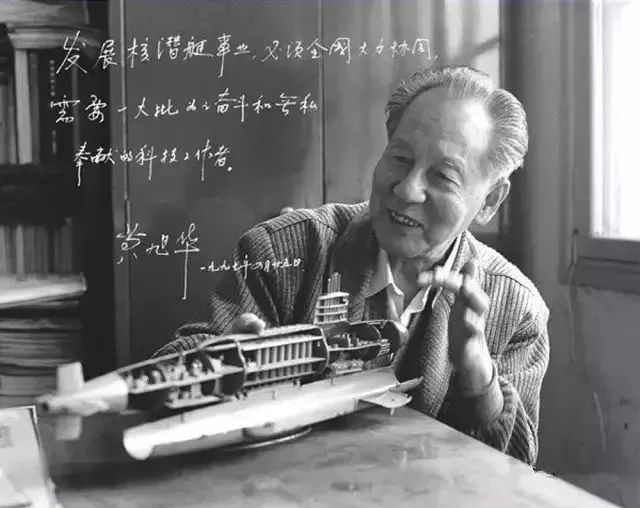

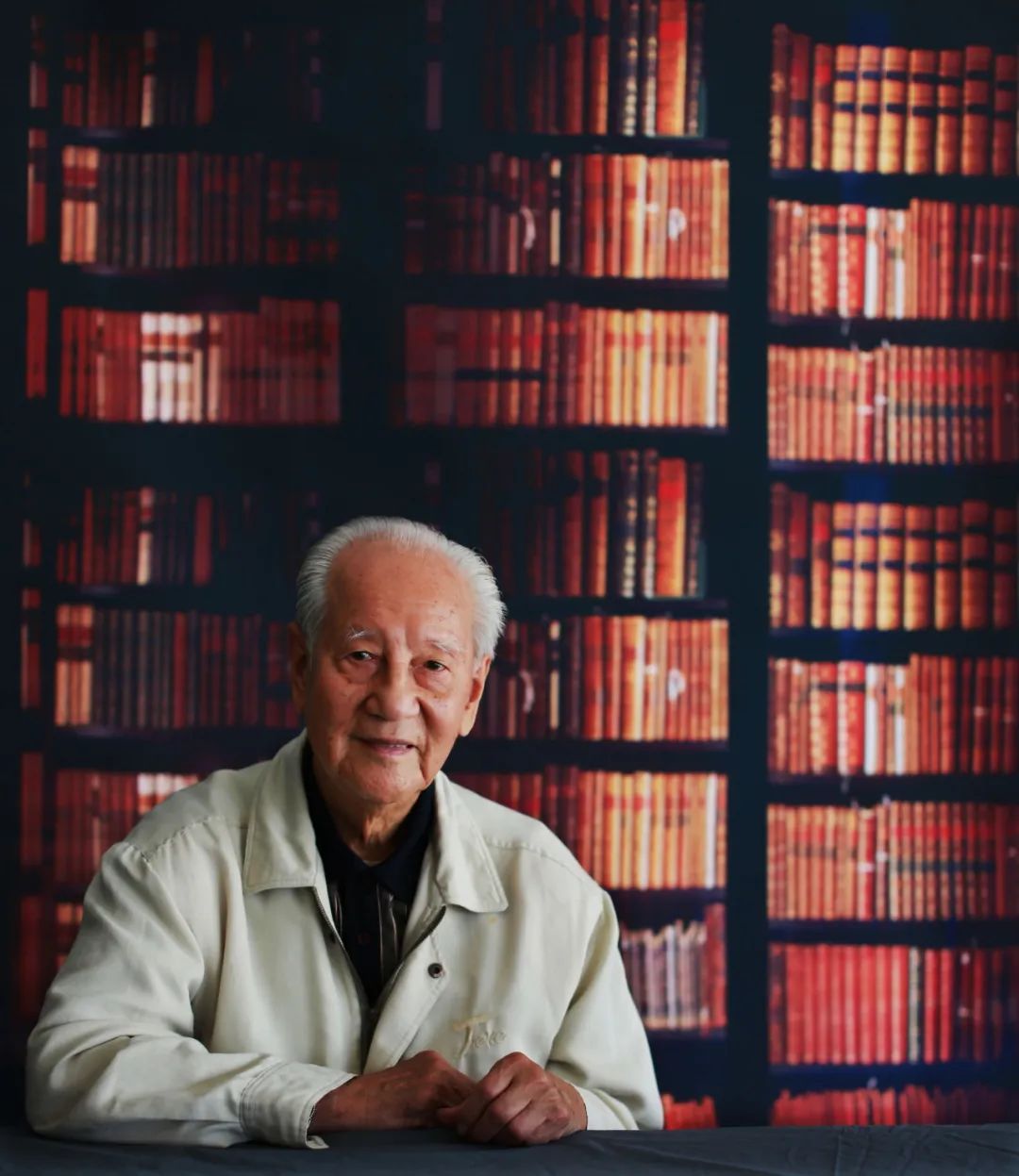

深切缅怀黄旭华:永远的核潜艇功勋

2018年,92岁的黄旭华进行了白内障手术,原本高度依赖老花镜加放大镜进行阅读的他,术后左右眼的远中近视力都达到了0.6。那时,他激动地说:“我还要为国家再工作20年!”2025年新春伊始,99岁的他却“食言”了,巨星陨落,草木同悲。

黄旭华的一生是无数老一辈军工人的缩影,见过山河破碎而立志救国,锚定目标后如饥似渴求学,服从组织安排到祖国最需要的地方去,而后蜡炬成灰直至生命最后一刻。隐姓埋名而又荣誉等身,这两种截然不同的底色在他身上交融,最终绘就了波澜壮阔的一生。面临生活中千千万万的选择,关键时他都通向了人烟稀少的那一条。

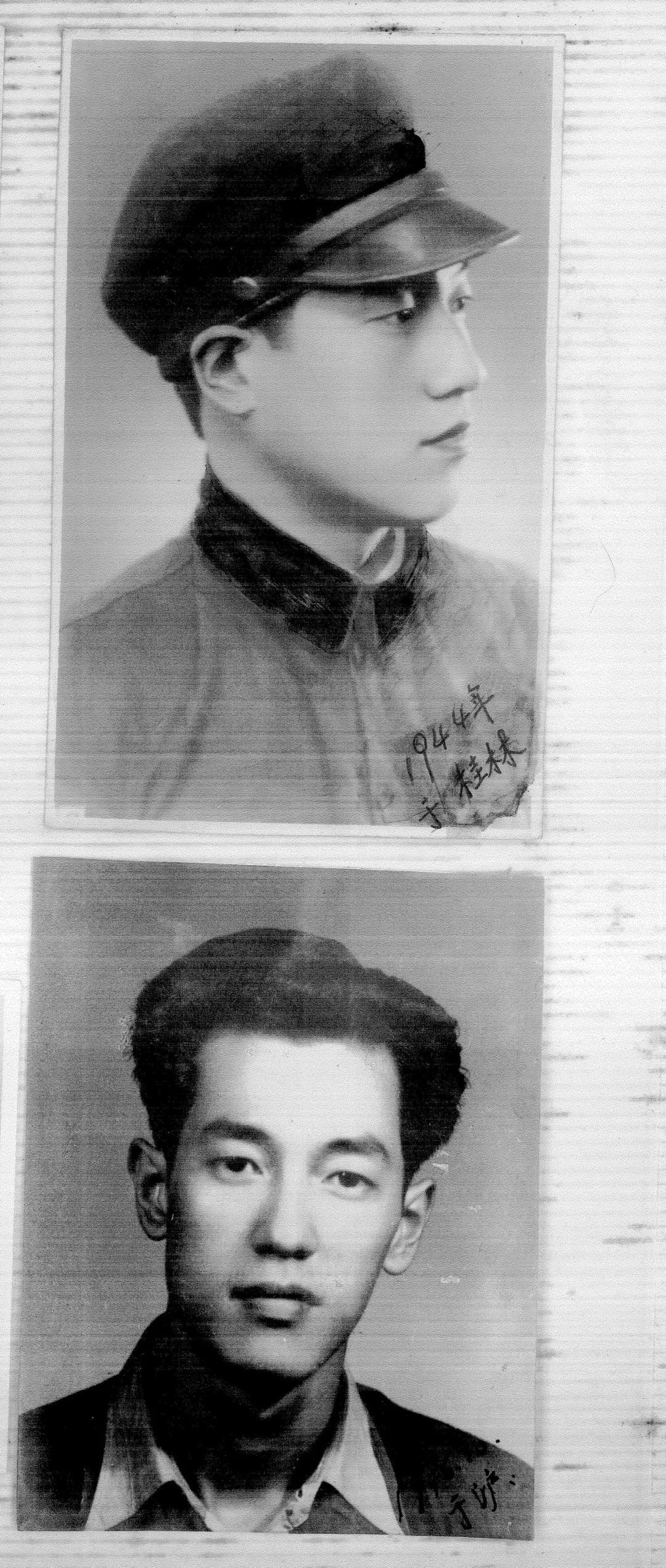

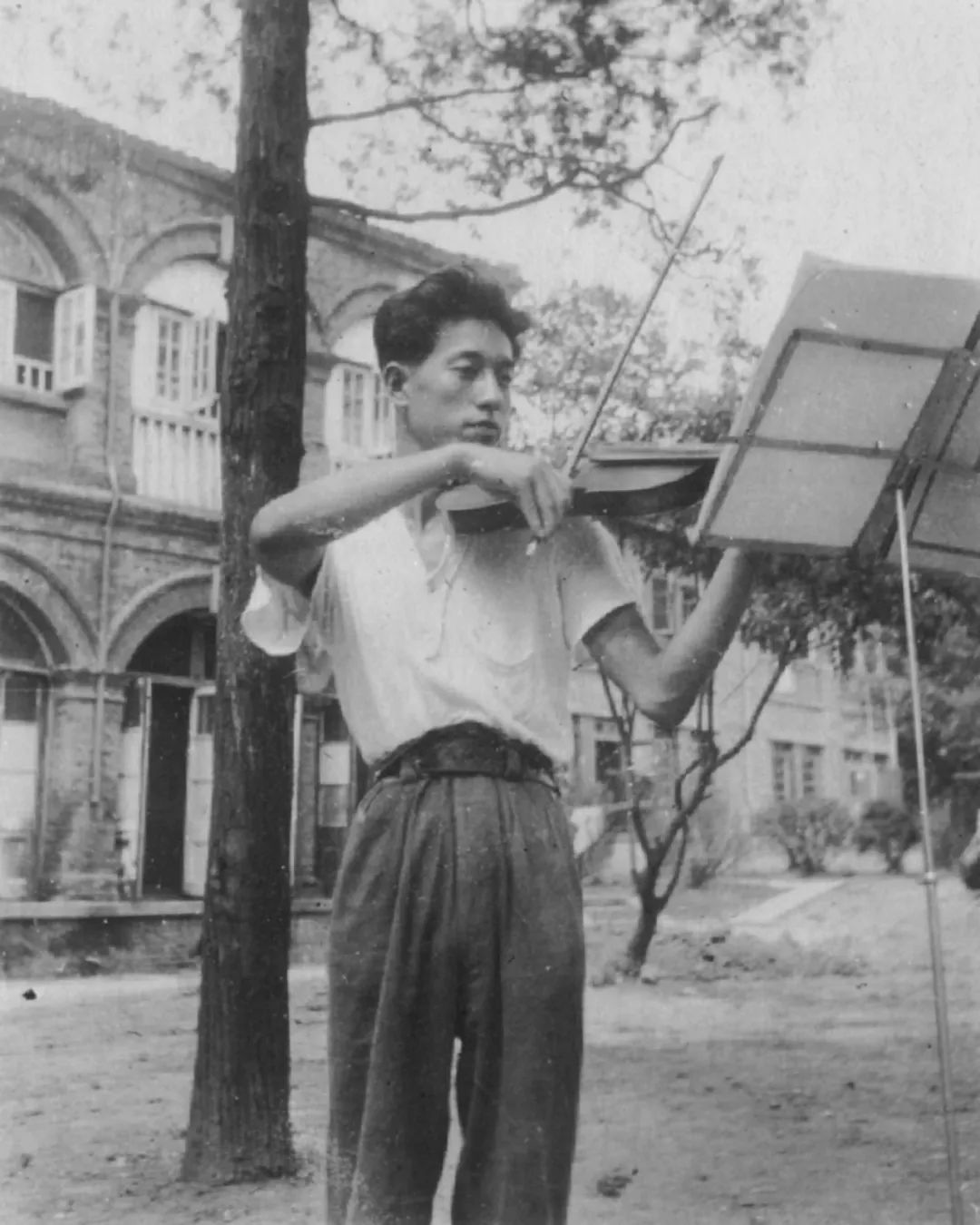

学生时代的黄旭华

关于命运前途的选择:“学医救不了国,有飞机军舰才可以救国”

1926年3月,黄旭华出生于广东省海丰县的一个小镇,祖父是一名武秀才,精通医术,外祖父也是当地有名望的医生,父母则开办医务所,经营药房。如果没有抗日战争的爆发,也许他会沿着父母的人生轨迹,走上悬壶济世的行医之路。

关于第一次人生转向,黄旭华曾经在采访中这样透露。抗日战争爆发后,山河破碎,求学之路变得异常艰难,已安放不得一张平静的书桌。日本轰炸的飞机在头顶飞来飞去,警报来了,黄旭华和同学们只能躲在城外的山洞里,若警报一天没有解除,他们就只能在山洞里饿一天。

年少的黄旭华屈辱愤怒而不得其解,便问了老师三个问题。第一个问题,为什么日本鬼子这么猖狂,想登陆就登陆、想轰炸就轰炸、想屠杀就屠杀,谁给他的权力?第二个问题,为什么中国老百姓就不能安安心心地生活在自己的家园里边,而要到处流浪、家破人亡、妻离子散?第三个问题,中国土地这么大,我现在连一个安安心心读书的地方都没有,为什么?

然而老师给出的答案却很简单,“中国太弱了,弱国就要受人欺凌,受人宰割。”从那时候开始,在人生的分岔路口,黄旭华便选择了“科学救国”这一条路。

1944年7月,因长沙战事紧张,桂林所有中学毕业会考取消,黄旭华于桂林仓促毕业。此时,立志“科学救国”的黄旭华最向往的大学是国立交通大学(今上海交通大学)。为了能进入理想中的大学学习,黄旭华便和几位有共同理想的同学,从桂林辗转北上,奔赴从上海西迁到重庆的国立交通大学。辗转来到重庆的黄旭华进入了大学先修班,这个由来自全国各地流亡学生组成的先修班,在国难之下形成了一种浓厚的学习氛围。

一路坎坷的求学经历,对日军暴行的所见所闻,使他彻底放弃了学医的念头。“学医救不了国,抵御不了外国的侵略。有了飞机军舰才可以救国。”1945年8月,黄旭华因成绩优异获得中央大学航空工程系保送资格,后接到国立交通大学录取通知书。

青年时代的黄旭华

学航空还是学造船?经过抉择,出生在海边的黄旭华以造船系第一名的成绩进入国立交通大学学习。据后来黄旭华在上海交大百年党史工程党史人物口述中透露,当初之所以保送志愿没有填交大,就是因为交大“门槛”太高,怕自己不被录取,如今既然考取了,岂有不去之理?于是黄旭华便放弃中央大学,进入国立交通大学造船工程系学习,开始了他“深潜”人生的序章。

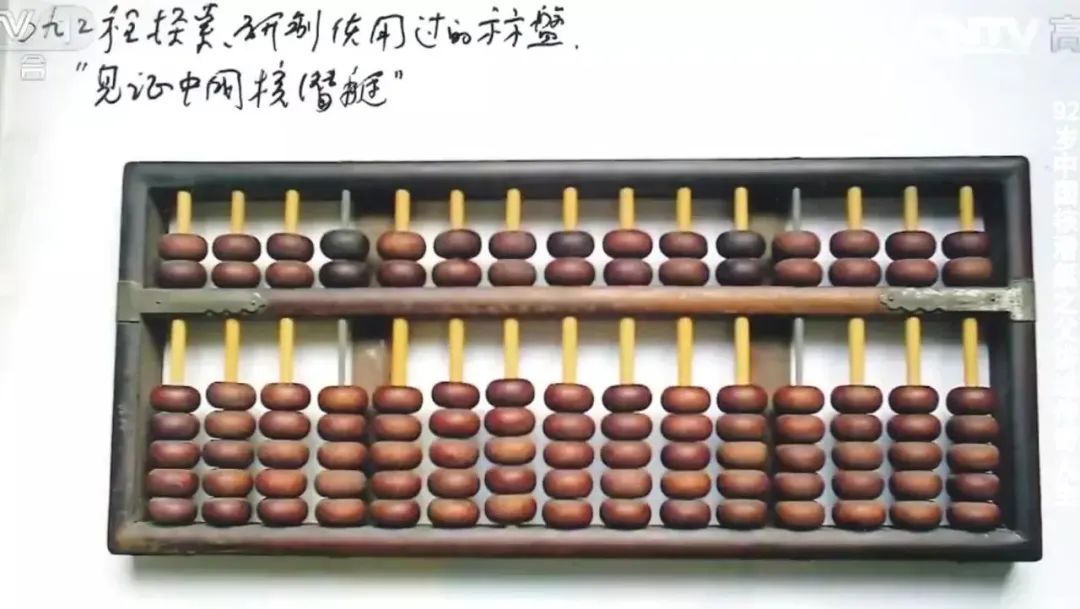

研发核潜艇时用的算盘

关于忠诚担当的选择:“对国家的忠,就是对父母最大的孝”

黄旭华最广为人知的一次选择,便是默默无闻30年的“深潜”人生,这场始于1958年的“深潜”,直到1987年因为一篇《赫赫而无名的人生》报告文学才浮出水面。

20世纪50年代,世界进入美苏争霸、两极对立的冷战时期。在军备竞赛中,美苏都将核潜艇研制作为海基核力量建设的重要方向。1958年7月,聂荣臻元帅给党中央递交了一份绝密报告,报告中提出研制攻击型核潜艇和弹道导弹核潜艇的设想,得到了毛主席等领导人的认可,中国正式走上发展核潜艇之路。“核潜艇,一万年也要搞出来!”毛主席这句豪气万丈又斩钉截铁的名言,更加坚定了黄旭华献身核潜艇事业的人生走向。

1958年8月,黄旭华突然接到去北京出差的通知,没说什么任务,也没说去多少天。到北京报到后,支部书记同他谈话,说了三点,一是“你被选中,说明党和国家信任你”;二是“这项工作保密性强,这个工作领域进去了就出不来,犯了错误也出不来,出来了就泄密了”;三是“一辈子出不了名,当无名英雄”。领导对他说,你能接受这种工作吗?黄旭华毫不犹豫地给出了肯定的回答。

这一干,就是赫赫而无名的30年,即使特殊的背景下核潜艇研制遇到诸多困难,项目上马又下马,简陋的研究环境,艰难的生活条件,都没能消磨黄旭华一定要让中国拥有自己的核潜艇的信念。“快马加鞭”抑或“下马牵行”,黄旭华始终都是核潜艇研制团队保留的“火种”。当年的29人,一直坚持到20世纪80年代的,除了黄旭华之外再没有别人。

终于,在1970年12月,首制艇401艇下水。经过持续4年的不断试验和优化设计,1974年“八一”建军节这天,401艇正式交付海军,命名“长征一号”。人民海军由此跨进了“核时代”。

黄旭华在现场

来犯者潜多深,防御者则必须潜得更深,黄旭华深知“深潜才有战斗力”。后续在402、403艇的研制中,黄旭华带领各方不断改进。终于在1988年,最新优化设计的404艇终于具备了极限深潜的条件。

写遗书,照“生死照”,空气中弥漫着一股“壮士一去兮不复还”的味道。看到这种情况,404艇艇长请黄旭华去帮忙做思想工作,缓解一下过分紧张的情绪。上艇后,黄旭华也感觉到气氛有点沉重,便问艇长:“你们是怎么做思想工作的?”艇长说:“我们强调这次任务光荣啊。”黄旭华说:“你们老说‘光荣’,这些小伙子会以为就是让他们去‘光荣’的。不怕牺牲是崇高品质,但我们深潜不是要他们去牺牲,是要完成任务,要拿到深潜的数据再回来。”年过花甲的黄旭华立即做出一个惊人的决定,要随参试人员一起下去深潜。

核潜艇的总设计师亲自参与深潜,这在世界上尚无先例,总设计师的职责里也没有这一项。很多领导得知后,都劝已62岁的黄旭华不要下潜,黄旭华仍坚持参加。这一决定得到了夫人李世英的支持,她宽慰黄旭华说:“你是总师,当然要下去,否则将来怎么带这支队伍?我支持你,我在家里等你!”

1988年4月29日上午9时,404艇开始进行极限深潜,要求达到极限深度;12时10分52秒核潜艇潜到了极限深度。人民海军潜艇史上首个深潜纪录由此诞生。在潜艇上浮的过程中,艇上的《快报》请黄旭华题字,激情澎湃的他一挥而就:“花甲痴翁,志探龙宫;惊涛骇浪,乐在其中。”

1988年初,404艇极限深潜成功后,62岁的黄旭华兴奋飞奔

深潜归来合影

也正是这一年,黄旭华趁核潜艇在南海深潜试验之机,携妻顺道看望老母。行前,黄旭华给母亲寄上一本《上海文汇月刊》杂志。母亲戴着老花镜,反复阅读上面的一篇文章《赫赫而无名的人生》,这篇2万多字的报告文学。详细地记载了中国核潜艇总设计师的人生经历。文中虽然只点名了这位“黄”总设计师,但提到了他的妻子李世英,以及家庭和求学等情况的介绍。母亲一看就知道文章写的是多年不知“去向”的三儿子。她没想到,30年人间蒸发,被弟妹们误解为“不要家”的“不孝儿子”,竟然在为国家做一件惊天动地的大事。

“对理想非常坚定,不论在顺境中,还是在逆境中,他认准的道路会一干到底,绝不动摇,绝不放弃。”在女儿黄燕妮心中,父亲就是这样一个坚韧执着的人。

第一代核潜艇工程四位总师合影(左起赵仁恺、彭士禄、黄纬禄、黄旭华)

关于功名利禄的选择:“我不是中国核潜艇之父”

如果说,《赫赫而无名的人生》这篇文章把黄旭华带回了父母亲人身边,那么,2014年,黄旭华获评央视“感动中国2013年度人物”则将他带到了大众视野。此后,黄旭华从幕后走到台前,应邀讲述中国研制核潜艇的故事,讲述他们那一代人艰苦创业的故事。国人才知道,世界才知道,中国仅用了不到十年时间就实现了毛主席“核潜艇,一万年也要搞出来”的伟大誓言。

继成为“感动中国2013年度人物”之后,黄旭华于2017年,荣登“中国好人榜”,获得何梁何利基金科学与技术成就奖,被评为第六届全国道德模范;2018年,荣获“影响世界华人”称号;2019年,荣获“共和国勋章”,获评“最美奋斗者”称号;2020年,荣获“2019年度国家最高科学技术奖”。三年之内三度被习近平总书记亲授国家级重大奖励,并作为代表发言。这是无上的荣耀,更是无上的肯定。

然而,黄旭华从来都觉得自己很平凡,常说自己是大海中的一粟,只是在工作岗位上完成了自己的任务而已。20世纪90年代,有媒体称他为“中国核潜艇之父”,他对此坚决反对,甚至还写了一篇文章《我不是中国核潜艇之父》。2017年,在作为全国道德模范的代表发言时,黄旭华表示:“今天站在这领奖台的是我一个人,但我深知,这份荣誉不仅属于我个人,更属于整个核潜艇研制团队,属于和我一起并肩战斗、把青春和热血都奉献给了核潜艇研制事业的默默无闻的战友们。”

黄旭华再登401艇

2018年,92岁高龄的黄旭华来到位于青岛的海军博物馆。他们一行人如正常游客一样买门票进去参观,却在检票口被该馆官兵认出。海军博物馆馆长闻讯赶来,众人感到黄旭华年事已高,建议其不要再下到401核潜艇,就在码头上向他汇报该艇入馆以来的情况。但黄旭华梦牵子嗣,执意下艇参观。年已92高寿的黄旭华,在核潜艇这样狭小的空间活动,尤其是进出直径不足1米的水密门,难度可想而知。进艇之后,黄旭华驻足凝视着艇内的每一个部位、每一台设备,进住舱、上战位,用他的话说:“一点都不累!”并应邀在留言簿上挥毫题词:“骑鲸蹈海日游八万里五洋捉鳖。”这正是黄旭华虽已过鲐背之年,仍壮怀激烈的心境写照。

2019年,在中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式上,黄旭华作为获奖代表发言。他表示:“习近平总书记将这枚沉甸甸的‘共和国勋章’授予我,不是我一个人的荣誉,这份光荣属于核潜艇战线的每一个成员。”“‘誓干惊天动地事,甘做隐姓埋名人’我和我的同事们,此生属于祖国,此生无怨无悔。”

2020年,在荣获国家最高科学技术奖后,黄旭华再三表示:“这个奖虽然是奖励给我,但更重要的是给我们船舶人,是给我们有协作关系单位的千千万万人,是属于他们的共同的荣誉。”据黄旭华身边工作人员回忆,在采访现场当被记者问到800万奖金如何花这个“俗”问题时,黄旭华曾说:“800万我现在还没概念,我曾经和大家讲过,这个钱我不要,给了会变成我的负担,处理不好会惹祸。我会和单位好好商量一下,至少要拿出相当一部分给我们单位设立一个奖励基金。具体现在还没计划,不能夸海口。”

次年,“怎么花?”这个问题黄旭华便给出了答案。2021年10月28日,黄旭华科技奖励基金捐赠仪式暨成立大会在中国船舶集团有限公司第七一九研究所举行。七一九所原所长、党委书记(代理)、名誉所长、中国工程院院士黄旭华,向七一九所捐赠1100万元个人所获奖金作为科技创新奖励基金。至此,黄旭华已将个人所得的各级各类奖项奖金逾2000万元,几乎全部捐献出来,用于国家的教育、科研及科普事业。“我的捐赠,希望起到‘抛砖引玉’的作用,起到‘种子’的作用,引起社会的响应,让更多的人都来关注、关心、支持科研、教育和科普事业。”捐赠仪式上,黄旭华在捐赠大会上如是说。

“只要祖国需要,我可以一次流光自己的血,也可以让血一滴滴地流淌。”他这可敬可爱的一生,是这样说的,也是这样做的。生前的黄旭华,每一分钟都为心怀他热爱的核潜艇事业、祖国的科研教育和科普事业,只要身体条件允许,他都会接受采访、作报告、讲党课,为年轻一代传道授业。他总是用广东汕尾海风携来南方的柔软亲和与辽宁葫芦岛海风携来北方的凛冽坚毅相交融的普通话叮咛嘱咐,“千千万万不要忘记你们肩膀上,时代赋予你们的使命”,眼含笑意,而又语气坚定。

11年前,“感动中国2013年度人物”颁奖典礼主持人问他:“黄老,今天的梦是什么?”他说:“还是核潜艇,还是希望核潜艇更上一层楼。”我想,今天如果有机会再次问出这个问题,他的回答依然是“核潜艇”。

文墨尽书书不尽忠诚担当,书卷藏文文不藏负重致远。世间再无黄院士,世间又处处都是黄旭华们。

试问大海碧波,何谓以身许国

青丝化作白发,依旧铁马冰河

磊落平生无限爱,尽付无言高歌

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心