聚力建支点 夺取开门红︱让技术首创到产品首发的距离再短些,“产业创新一线”实验室捷报频传

湖北建支点,武汉如何当好龙头走在前列?新春伊始,省市“新春第一会”相继召开,推动全部工作向支点建设聚焦聚力的强烈信号,第一时间传导到武汉创新发展主战场。

2月7日,长江日报记者实地探访多家武汉首批产业创新联合实验室。在产业一线实验室里,重点企业、高校院所、医疗机构和新型研发机构正齐头共进、只争朝夕,围绕企业需求加速攻关,扎实推进武汉具有全国影响力的科技创新高地建设。

武创院展示厅。记者 胡冬冬 摄

“我们干劲满满!”“每天都感觉时间不够用!”多位受访者表示,更有效的创新协作机制让创新源泉充分涌流。

快些、再快些!在半导体激光装备产业创新联合实验室,支撑芯片制造全新路径的装备正在定制化开发。团队成员说,一天当作两天用,节奏非常快,连走路都带风;高端数控系统产业创新联合实验室还在筹建阶段时,就已经开启了首批智能数控系统工程样机的联合攻关工作;新型显示产业创新联合实验室试运行3个月后已产出首项成果。

直达“产业一线”的距离,短些、再短些!春节假期,光纤光缆产业创新联合实验室的研发产线24小时运转,多项成果正应用于通信、医疗、传感等多个领域;汽车智能驾舱产业创新联合实验室内,跨域软件平台量产交付、自研高阶自动驾驶芯片成功点亮,80多台架车机正在进行测试,最新成果即将应用于20多个车型。

据介绍,产业创新联合实验室充分发挥龙头企业科技研发优势,把聚焦产业创新的实验室从高校院所搬到企业一线,已成功组织实施了一批底层技术、共性技术、关键技术和前沿技术项目。

2025年,武汉将瞄准战略性新兴产业和未来产业,支持首批实验室继续优化升级、发展壮大,同时积极对接国家战略科技资源,谋划新的一批产业创新联合实验室。《政府工作报告》提出,2025年,武汉将支持领军企业牵头组建3家产业创新联合实验室。

■武汉市汽车智能驾舱产业创新联合实验室

“每一天都在与时间赛跑”,“舱驾一体”计算平台顺利落地

2月7日,武汉市汽车智能驾舱产业创新联合实验室,技术人员在调试车机设备。记者史伟 摄

“嘀嘀嘀——”一阵急促的警报声打破了测试室的平静。测试人员王高举迅速紧盯电脑查看日志,调取摄像头检查运行状态,同时以最快速度联络开发人员进行远程联调,迅速定位问题,寻找解决方案。2月7日,位于武汉经开区亿咖通科技大楼内的武汉市汽车智能驾舱产业创新联合实验室(以下简称“联合实验室”)内,键盘敲击声、设备运转声交织在一起,仿佛一场没有硝烟的“战斗”。

80多台车机设备整齐排列,屏幕上闪烁着各种测试界面,有的进行上下电压力测试、有的模拟用户疯狂点击——这是智能座舱的“极限挑战”,每一台设备都在经受着严苛考验。每台车机前,专属摄像头像一双双“眼睛”,24小时紧盯着它们的标线。王高举的电脑屏幕上,远程平台实时显示着每一台车机的状态,数据流如瀑布般滚动。

“软件迭代太快了,每天都有新版本。”王高举告诉长江日报记者,这里每一天都在与时间赛跑,每一秒都是对技术的考验。这些车机分属吉利、一汽红旗、沃尔沃、smart等各大整车品牌20多个车型,一旦性能出现一丝不稳定,都有可能在实际使用中影响用户体验。

与此同时,在联合实验室的另一层楼,研发团队正在进行支持“舱驾一体”的中央计算平台的研发工作。他们正在搭载芯擎科技“龍鹰一号”芯片的安托拉系列计算平台上进行进一步的升级和优化,通过自研算法的部署,力求在已有硬件性能的基础上实现功能上的突破。“我们正在加紧打造高性能、低成本的车规级舱驾一体方案,大家都在向难而进、攻坚克难。一个中央计算平台,就能满足智能座舱及主流NOA场景的所有计算和数据处理类需求。”研发人员郑洪越说。

“科创大会为我们注入了新的动力,也让我们更加明确了方向。”亿咖通科技产品研发高级副总裁、联合实验室主任张容波站在测试室中央,目光坚定地说道。作为联合实验室负责人,他深知肩上的责任重大。“智能化是未来汽车产业的核心竞争力之一。我们必须通过技术创新,为用户提供更安全、更智能的驾乘体验。”

目前,联合实验室各成员单位取得了多项技术和产业化项目突破:汽车智能驾舱实验室与芯擎科技充分协同,助力芯擎旗下“龍鹰一号”SoC量产上车以及芯擎高阶自动驾驶芯片“星辰一号”的落地筹备,实现了多款智能座舱与智能驾驶计算平台开发和规模交付,推动云山跨域软件平台持续迭代,并在加速推进跨域中央计算以及汽车垂直领域大模型ECARX AutoGPT的综合技术研发。

“我们不仅要紧跟行业趋势,还要引领技术创新,通过联合实验室的平台,与更多全球化合作伙伴携手,共同推动智能汽车产业发展。”张容波表示,今年,联合实验室将重点围绕智能座舱、智能驾驶、人工智能等核心技术研发、成果转化和产业化培育、人才引育及创新生态建设等方面开展工作,助力湖北汽车智能化产业链与全球汽车产业步调紧密协同,实现高质量发展。

■武汉市新型显示产业创新联合实验室

“高校企业平台聚在一起拼创新”,首款量产印刷OLED屏交付客户

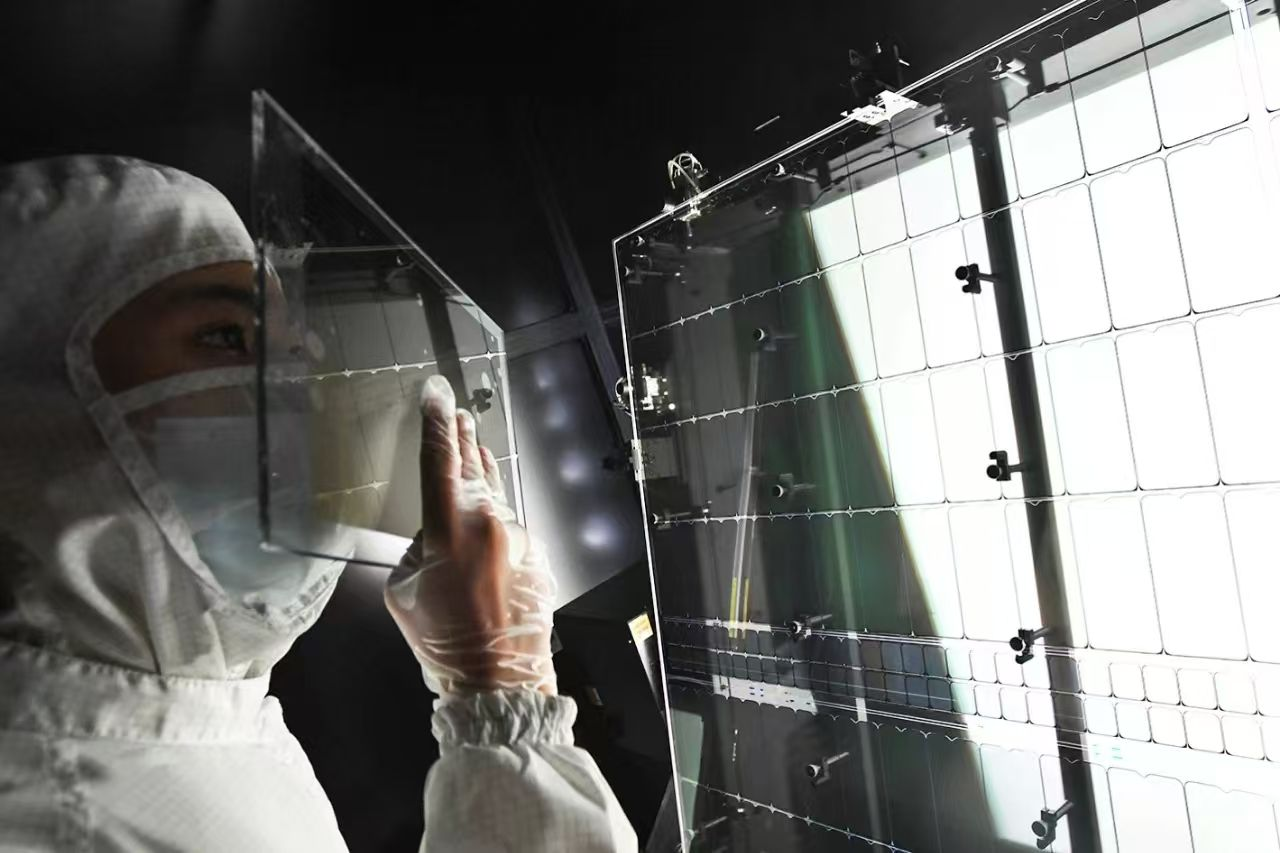

TCL华星武汉基地。

“TCL华星首款量产印刷OLED 4K专显屏上月亮相美国消费电子展(CES),这一技术变革性产品正是出自咱们实验室!”2月7日,长江日报记者来到位于光谷左岭的TCL华星武汉基地,“武汉市新型显示产业创新联合实验室”已在基地研发大楼挂牌。

相关负责人告诉记者,该实验室试运行3个月后产出首项成果,全球唯一量产的印刷OLED 21.6英寸4K专业显示屏在武汉正式向客户交付。

据了解,印刷OLED是TCL华星重点布局的下一代技术,也是目前显示行业率先由中国企业引领全球进入到商用阶段的技术。

实验室相关负责人介绍:“高校、企业及创新平台等一同在光谷打造技术创新、人才培养及产业链协同高地,进一步促进半导体显示产业在武汉的集群协同高质量发展。”

一张“屏”把多方“卷”到一起,再一起向外“卷”,不拼价格拼创新。中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁新清说:“新型显示产业的创新要改变以往依赖某一家企业集中精力突破技术、扩大规模的模式,在创新中加强产业上下游协同。”

据介绍,该实验室采取“产业链共建模式”,打通上下游,共谋共建共享产业链。实验室相关负责人介绍,春节假期,上游材料、制造装备商,中游模组组装商及下游场景应用方都在不间断地协同攻关。

据相关负责人介绍,该实验室由半导体显示技术龙头企业武汉华星光电牵头,与精立电子、精微科技、华睿光电、华中科技大学、武汉市新型显示科技成果转化中试平台共同组建,围绕未来显示器件等方向,突破一批关键核心技术,跨越从材料研发到应用的鸿沟,以应用需求为驱动推动国产材料和关键设备开发等,最终带动武汉整体产业规模突破千亿元,中小尺寸面板产值成为全球第一。

■武汉市高端数控系统产业创新联合实验室

“下了会场立刻开协调会”,新一代智能数控机床样机将亮相

华中9型新一代人工智能数控系统。

“打造具有全国影响力的科技创新高地,从‘中心’到‘高地’,武汉的使命更重了,我们有信心也有能力实现这一目标!”2月7日,华中数控副总裁、高端数控系统产业创新联合实验室主任毛勖在接受长江日报记者采访时表示,6日晚就和高端数控系统产业创新联合实验室(以下简称“联合实验室”)的同事们开了3个半小时内部协调会,“把新春第一会的精神‘趁热’传递给大家,时不我待,工作必须加快推进。”

“今年4月,我们计划在中国国际机床展上,联合合作伙伴集中亮相配套华中9型新一代人工智能数控系统的全球首批智能数控机床工程样机。”毛勖透露,这将是华中9型数控系统的一次系统性“大升级”。为此,联合实验室的不少同事春节假期都在加班加点进行技术攻关。

“大升级”后的华中9型数控系统有何厉害之处?毛勖举例:机床上用来加工的刀具难免出现磨损或破损,从前需要人发现后进行替换,稍不注意、换新不及时,就会产出成批废品。而真正的智能化是“系统自己知道刀具能用多久、啥时候得换”,甚至告诉你什么材料需要用什么刀具、什么样的加工工艺最高效……通过大量数据训练AI模型,数控系统便能提前预判,让机床“更聪明”。

“从前,我们只是在机床上加入一些智能化应用元素;现在是围绕智能底座、数字主线及智能应用进行系统性、体系化的应用,让机床实现真正的智能。这也是我们常说的‘弯道超车’,在智能化上不断实现突破。”毛勖说。

1月20日,联合实验室在华中数控正式启动,也是武汉市首批10家联合实验室之一。成员单位包括武汉重型机床集团有限公司、华工法利莱切焊系统工程有限公司、华中科技大学等共计9家单位,围绕高档数控系统关键核心技术攻关和产业化应用,开展4类技术共8个项目的联合攻关,“新一代人工智能数控系统研发”就是项目之一。毛勖介绍说:“我们这4类技术8大项目,是从国家和企业的需求中‘提炼’而来的,满足国产化、产品可靠性提升和未来创新超越三个方面的需求。”

在毛勖看来,联合实验室的发展定位不仅仅是产品研发,还要打通工业母机领域的创新链和产业链,为产、学、研、合作和成果转化建立平台。联合实验室的建设将进一步梳理创新链和产业链,有力汇聚优质资源,形成工业母机发展的生态圈;同时,聚集一批高端人才,为产业发展储备力量。

“在固有观念中,国产高端数控系统不如国外高端数控系统。”毛勖坦言,“不是我们的技术水平差,而是技术成熟度不够。好的技术和产品必须在不断应用过程中成熟起来,单靠我们自己在产业链下游去找,难度很大。通过联合实验室拉动资源,能让我们接触到更多用户,让技术的验证范围更广、更深。有了平台,我们的技术能尽快推向市场,实现‘技术变现’。”

■武汉市半导体激光装备产业创新联合实验室

“若前方无路,我们便踏出一条路”,走路小跑攻关“玻璃上造芯片大厦”

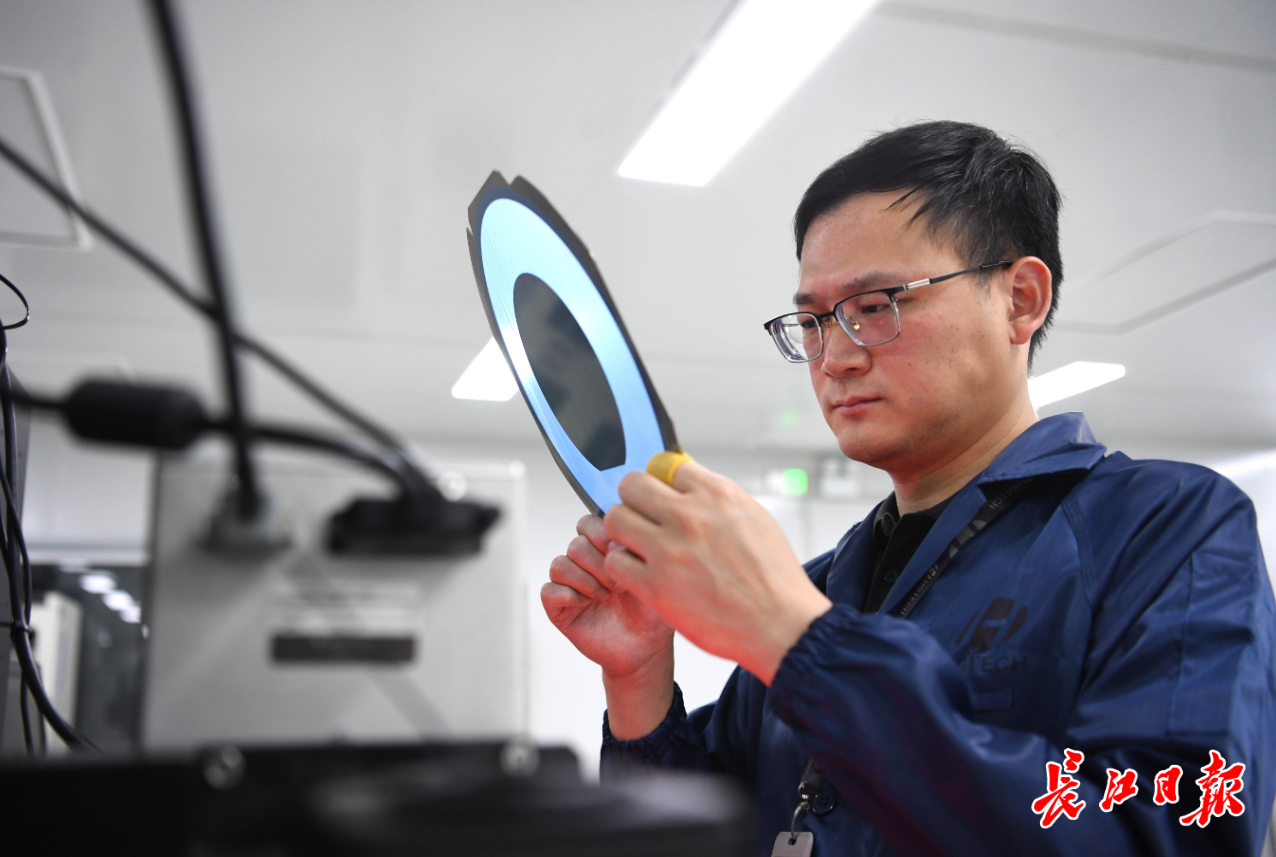

华工激光半导体产品线总监黄伟在实验室检查硅晶圆。记者高勇 摄

“1微米的长度是1毫米的一千分之一。如果在玻璃上‘钻’出微米级小孔,还能上下互联,就能以玻璃为‘楼板’构建集成电路的‘高楼大厦’。”2月7日,在位于华工科技智能制造未来产业园的武汉市半导体激光装备产业创新联合实验室内,实验室技术负责人、华工科技半导体产品线总监黄伟双手比划着向长江日报记者介绍“玻璃通孔技术”的原理。

目前,他正在带队研发激光诱导微孔设备,一旦应用在先进封装基板产线上,将实现5G通信、MEMS(微电动系统)、RF组件、生物成像和生物传感等芯片制造。未来,中国人就能用玻璃基板代替一部分传统硅基板在先进封装中的应用,可谓另辟蹊径。黄伟说:“我们常用《哪吒》里的台词互勉:若前方无路,我们便踏出一条路!”

“刚刚召开的全市科技创新大会提出,深化企业主导的产学研用深度融合,以应用为导向,聚焦重大产业需求开展技术研发攻关。我和团队都感到干得更有劲了!”黄伟说,“从0到1”靠创新,“从100到100万”同样靠创新,而他所在的产业创新联合实验室要解决的就是产业急需的装备。“我们不做躺在展厅里供人参观的‘样机’,而是攻关规模化生产‘100万’,最终稳定可靠高效实现‘玻璃基板上造芯片’。”

为此,黄伟和平均年龄30岁的团队成员每周转场于实验室、供应商和客户现场,进行各项单元技术的验证和整机设备的开发,涉及的多方都是实验室成员。

“协同一起干件大事,沟通成本显著降低。”黄伟介绍,这一装备里的每一个单元技术都要根据客户需求定制化开发,确保日后能造出细分行业真正需要的芯片产品。“每天都在沟通,每天都在解决工程化问题,节奏非常快,连走路都不由自主小跑。一开启头脑风暴,回过神,会议预定时间超了一大半,新点子还在疯狂冒。”

“目前有3个团队同时攻关,大楼里每天都有热烈的讨论声、音视频会议的声音,只争朝夕。大家内心都有个声音:芯片制造、‘等米下锅’,就等我们的‘家伙什’了!”武汉市半导体激光装备产业创新联合实验室负责人、华工科技产业股份有限公司总裁助理、中央研究院副院长夏勇说。

据了解,该产业创新联合实验室由华工科技领衔,华工激光、华中科技大学、湖北九峰山实验室、湖北光谷实验室、武汉华日精密激光股份有限公司、武汉云岭光电股份有限公司、长飞先进半导体(武汉)有限公司、武汉华工科技投资管理有限公司等单位组建,隐切、退火、检测装备等半导体激光装备都已纳入攻关项目。

■武汉市光纤光缆产业创新联合实验室

“产线24小时不停运转”,最新光纤光缆技术正用于通信、医疗

“科技创新的春天已经到来,我们要抓住机遇,乘势而上!”2月7日,长江日报记者走进位于东湖高新区的武汉市光纤光缆产业创新联合实验室,扑面而来的是紧张而有序的科研氛围。实验室内,设备高速运转,副主任熊良明带领科研团队紧张调试、测算、论证,一项项数据实时更新,每个人脸上都写满了专注与干劲。

“我们实验室最大的特点,就是从产业需求出发,科研一开始就瞄准实际应用。春节期间,我们产线24小时不停运转,科研团队轮班上阵,全力推动技术突破。”熊良明介绍,实验室由长飞光纤牵头,采取“企业联合创新”模式,科研人员与企业技术团队并肩作战,哪里有难题,攻关就推进到哪里,力求让技术创新真正成为产业升级的“助推器”。

他进一步介绍,实验室始终坚持“需求导向、问题导向、目标导向”,聚焦光纤光缆产业“卡脖子”技术难题,开展了一系列卓有成效的科研攻关。目前,实验室已成功突破多项关键核心技术,部分成果实现产业化应用,为武汉光纤光缆产业高质量发展提供了强有力的科技支撑。例如,实验室最新推进的传像光纤项目,将应用于通信、医疗、传感等多个领域,而AI大数据技术也将在智能监控、数据分析、城市管理等方面发挥重要作用。

“全市科技创新大会提出,要推动科技创新与产业创新深度融合,这正是我们的努力方向。”熊良明说,实验室将认真贯彻落实大会精神,以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志投入科研攻关,力争在光纤光缆材料、工艺、装备等领域取得更多突破性成果,为武汉打造具有全国影响力的科技创新高地贡献力量。

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心