长征路上的湖北人丨张浩:忠心为国的共产国际代表

有这样一位优秀的共产党员,他虽然没有参与长征,却在关键时刻弥合了中央红军和四方面军的矛盾,最终促成了三大主力红军会师,是长征最终胜利的关键人物。由于他1942年英年早逝,他的名字和他的事迹并不为很多人所知。今天,我们就来介绍这位优秀的共产党员——张浩。

今天17:55分

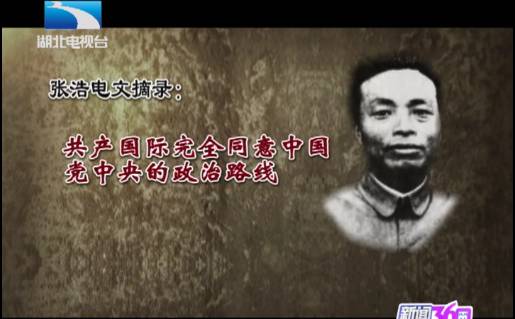

湖北综合《新闻360》推出 系列报道《长征路上的湖北人》 第六期 我们来认识团风老乡忠心为国的共产国际代表——张浩

△毛主席等中央领导人为张浩同志抬棺

这张珍贵的黑白老照片,记录的是1942年3月9号, 在延安举行的一场隆重而沉痛的追悼会。在送葬途中,为这位逝者抬棺的第一人是毛泽东,后面几位是朱德、任弼时等中央领导人!

张浩,原名林育英,湖北团风人。1897年出生在一个工人家庭,1922年2月,经中共党员恽代英、林育南介绍加入了中国共产党,是我党早期的工人领袖之一。

张浩在革命斗争中,曾三次负伤,两次被捕,尤其在1930年底,他因叛徒出卖被日军抓获,在监狱遭受了最残忍的酷刑。

13个月后,他在党组织营救下出狱,后来被派往莫斯科,担任中国共产党驻共产国际代表团成员。

在张浩派往莫斯科两年后,中国国内的革命形势发生了急剧变化,1935年5月,中央红军与四方面军在懋功会师后不久,出现了毛泽东率中央红军北上、张国焘挥师南下的僵持局面。

1935年11月,一个人的出现,化解了当时红军面临的僵局。这个人就是张浩。

张浩回到延安,是为了传达共产国际第七次代表大会的精神和《八一宣言》精神,在国内建立广泛的抗日民族统一战线。同时他也要以共产国际代表的身份调解中共中央与张国焘的矛盾。

从张浩多次发给张国焘的电文可以看出,张浩多次强调:"共产国际派我来解决一、四方面军的问题","共产国际完全同意中国党中央的政治路线","育英动身时曾征得斯大林同志同意,主力红军向西北及北方发展"。这些电报一再要求张国焘接受共产国际的意见,北上与中央会合。1936年10月9日,红一、二、四方面军在甘肃会宁胜利会师。举世瞩目的25000里长征取得最后胜利。在三军将士欢腾的鼓乐声中,张浩又在思考如何加强抗日民族统一战线的相关问题。

1942年,张浩因忘我工作,积劳成疾,突发脑溢血,一病不起!

1942年3月6号,张浩在延安中央医院病逝,终年45岁。毛泽东为他提写了"忠心为国,虽死尤荣"的挽联,并连同朱德、任弼时等中央几位领导人,为他护灵、执绋、抬棺。

△万人送葬的场景

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心