这里的鱼从马里亚纳海沟排到青藏高原! 百万市民科普游走进水生生物博物馆

东湖凌波门后的中国科学院水生生物研究所水生生物博物馆,馆藏40万号标本。白鱀豚、中华鲟、扬子鳄、江豚……这些生物课本上读过的名字,馆里都有。

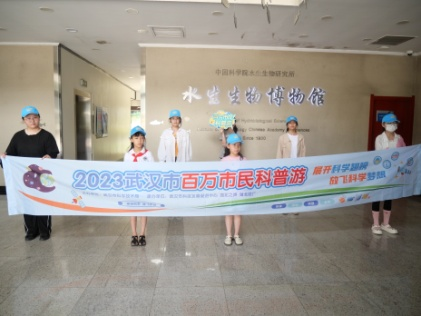

7月27号下午,2023年武汉市百万市民科普游第三站走进这座最“汉派”的博物馆。讲解员王熙说,水生生物博物馆今年已有93岁“高龄”,它的前身可以追溯到上世纪30年代,是武汉历史最悠久的博物馆之一。

(讲解员王熙和主播乔越进行科普讲解)

(讲解员王熙和主播乔越进行科普讲解)

水生生物博物馆悠久却历久弥新,小巧而富有内涵。1000余平米的展厅面积,展示有等灭绝或功能性灭绝物种,中华鲟、江豚等国家一级保护动物,扬子鳄、山瑞鳖、大鲵和胭脂鱼等国家二级保护动物。展厅特别展示了长江鱼类和青藏高原鱼类的多样性,收藏有被誉为活化石的矛尾鱼标本。并通过图片、文字和现代多媒体等方式,展示了藻类、水生植物、水生无脊椎动物、鲸类等不同的水生生物类群,还展示了部分鱼类和水生生物方面的最新研究成果。

(七鳃鳗标本)

(七鳃鳗标本)

7000米深海里的马里亚纳狮子鱼,5200米高原上的斯氏高原鳅,比恐龙还古老的七鳃鳗、上世纪八十年代灭绝的异龙鲤……走进水生生物博物馆,首先看到的是馆藏特色标本展区。作为特色标本展厅里的“第一位”,采集于1899年的“吸盘嘴”七鳃鳗标本吸引了科普志愿者们的注意。科普志愿者小张表示:“这里的鱼从马里亚纳海沟排到青藏高原。在这里看到了最早的、最高的、最深的、染色体最多的水生生物,感受到了水生生物的奥秘。”

(科普志愿者参观水生生物标本)

(科普志愿者参观水生生物标本)

步入展区中部,暗调空间里林立着一排排浅黄的福尔马林玻璃缸。穿过一面长江鱼类的展示墙,便看到空中和展柜内两条栩栩如生的白鱀豚模型标本正嬉戏玩耍。这里展示的就是大家熟悉的“朋友”——白鱀豚“淇淇”。讲解员王熙介绍,“淇淇”是世界上人工饲养时间最长的白鱀豚,被渔民捕获后送往水生所救治,之后饲养长达22年之久。王熙说:“通过对‘淇淇’的饲养和研究,人们解开了许多白鱀豚的末解之谜,极大地推动了我国鲸类学研究的发展,也为后来长江江豚的保护提供了借鉴。”

(王熙为大家讲解“淇淇”的故事)

(王熙为大家讲解“淇淇”的故事)

在“淇淇”身后的不远处,就是国家重点保护野生动物长江江豚的标本,这只江豚标本被绳索悬于半空,头部轻轻向上抬起,整个身体做出跃出水面的动作,仿佛重现“江豚跃出水面”的奇观。据了解,江豚是长江生态的“晴雨表”,它们的数量多少直接反映了长江生态系统的健康与否。近来,长江江豚数量有所回升,最新的种群数量为1249头。长江的微笑,逐渐被留住。

(江豚标本)

(江豚标本)

作为世界上水生生物多样性最为丰富的河流之一,长江浩浩江水哺育着424种鱼类,特有鱼类就有183种。让长江休养生息,实现永续发展正是长江“十年禁渔”政策实施的初衷。保护长江水生生物资源,才能确保生命长江永续发展。而长江大保护,十年禁渔的起点,就是这里。

普及水生生物知识,传播生物保护理念。步入水生生物博物馆,欣赏了栩栩如生的珍贵标本,感受了生命的厚重和壮美。 2023年武汉市百万市民科普游第三站走过中国科学院水生生物研究所水生生物博物馆的奇妙水生世界,寓教于游、寓教于学,让科普志愿者和云上观众感受水生生物的魅力,增强生物保护的意识,践行长江保护理念。科普志愿者小丁表示:“百万市民科普游活动让我认识了许多珍稀的水生生物,更让我明白了保护生物多样性的重要性。”

(百万市民科普游快闪表演)

(百万市民科普游快闪表演)

据悉,2023年武汉市百万市民科普游系列活动由武汉市科学技术局主办,武汉市科技发展促进中心、湖北之声、湖北经广承办,活动通过省级政务平台长江云网络直播的方式,快游、快闪,妙趣无穷,带领百万市民云游各科技场馆。活动共六场,欢迎市民朋友“云上打卡”。

记者:刘宁 张新亮

编辑:胡明畅

编审:齐鸣 刘晓蕾 胡梦泉

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云新时代文明实践平台

长江云新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心