2023寻根炎帝故里|探源炎帝神农文化和随州花鼓戏

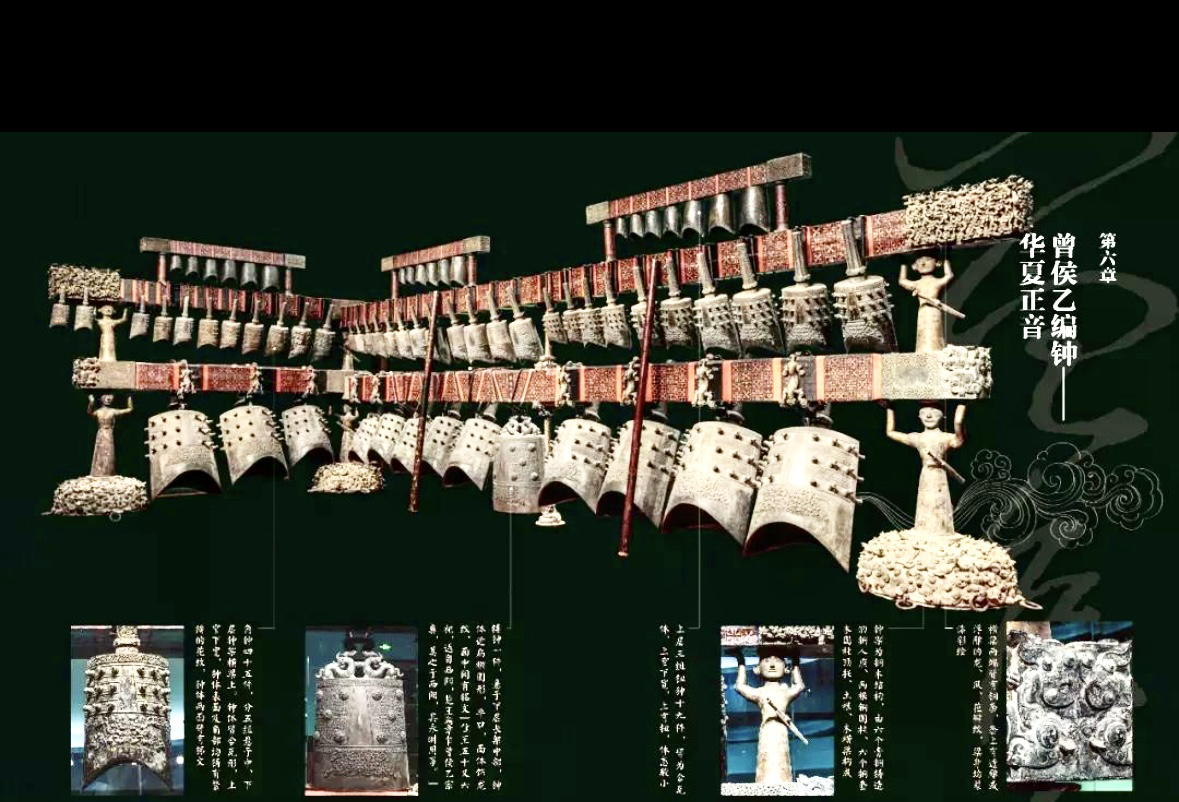

随州是中华民族最早的发祥地之一。作为炎帝神农故里,这里开启了华夏5000年的农耕文明;作为编钟古乐之乡,随州出土的2400年前的曾侯乙编钟改写了世界音乐史;作为南北文化荟萃的结晶,随州花鼓戏南北兼收、诸艺并存。它与“炎帝神农文化”“古乐编钟文化”并称为随州文化“三宝”。

随州花鼓戏《公路孝女》演出照片

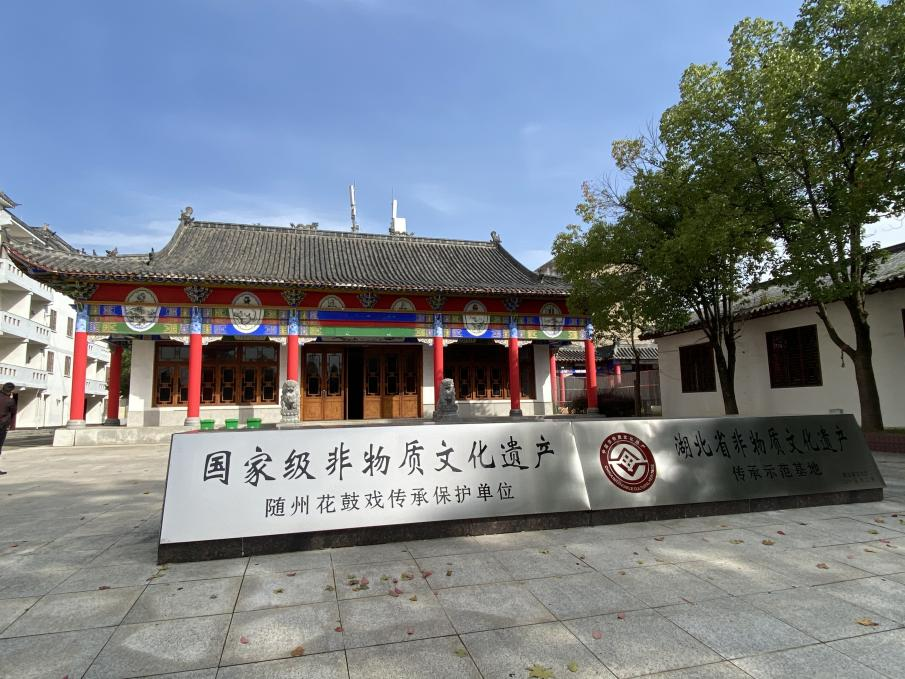

在随州有句俗语:“至今神农庙,年年赛村鼓。”鼓点响起,随州花鼓戏的唱腔便响起来了。随州花鼓戏是我国目前现存的200多个剧种、全国74个濒临灭绝的剧种之一,2008年被评为第二批“国家级非物质文化遗产”,被《中国大百科全书》、《中国戏曲曲艺辞典》、《中国文艺年鉴》收录。

随州花鼓戏的源头最早可以追溯到远古随地人对炎帝神农的祭祀活动,从用美好的乐舞愉悦神灵的宗教艺术活动,逐步发展到“以歌舞演故事”的形态,从曾国的乐舞到随地民间的歌舞,都丝丝缕缕可见随州花鼓戏的身影。当然,那个时候还不叫“随州花鼓戏”,无其名,只有其实。

随州编钟

随州编钟

研究发现,随州花鼓戏的起源与“炎帝神农文化”和“古乐编钟文化”有着密不可分的关系。随州市炎黄文化研究会副会长王文虎说:“土鼓是炎帝神农的发明。神农其实是社神,每年祭祀土地的时候,都要敲打土鼓,那个时候就有了巫舞(舞蹈)。但是它不叫花鼓戏,它是宗教戏,但是它已经是舞蹈、音乐、歌唱的综合体了,从这里就开始了随州戏曲的发展历史。”

随州市炎黄文化研究会副会长王文虎

随州市炎黄文化研究会副会长王文虎

通过整理历史学家对历史文献和考古文物的比较研究,以及音乐学者对随州地区民歌的田野调查,专家们得到了这样的判断。“我们现在对随州花鼓戏有一个判断,随州花鼓戏是曾随文化和炎帝神农文化的艺术表达形式,它的起源和炎帝神农氏和编钟文化是一致的。”王文虎说。

随州花鼓戏具有浓郁的地域文化特色,在声腔结构上集南北之大成,既有北方戏曲的高亢、粗犷,又有南方戏曲的委婉细腻,是多元文化在随州大地共生共融、和谐共存、相得益彰的结果。

研究发现,曾侯乙编钟的音阶结构是以宫、商、徵、羽为基因构成基本单列的,它以徵为主音、低音的音序排列与中原传统有很大区别,直接影响了今天的随州人的音乐思维和随州花鼓戏。王文虎:“1978年曾侯乙墓出土了,专家们对曾侯乙墓的编钟的音乐调式进行了调查,发现编钟音乐的基调是以徵音为首音,宫商角徵羽,以徵这个音为首音,随州花鼓戏也恰恰以这个音为首音,以徵为首。这是随州音乐历史、随州戏曲历史的一个重要的历史文化基因。后来我们湖北的音乐学家又对华中地区的民间小调进行调查,发现整个以随州为界限,往南到荆州这一大片土地,我们发现都是以徵为首音的。”

不仅如此,随州花鼓戏的腔调结构还与随州地锁南北的地域文化特色紧密相联。由于经常与汉剧、河南梆子、越调等各剧种的艺人搭班唱“二棚楼”,所以随州花鼓戏广泛吸收多种声腔,并通过艺人的不断加工锤炼,逐步形成了蛮调、奤调、梁山调、彩调带有强烈地域特色的“四大声腔”,属于戏曲中的多腔系剧种。

随州花鼓剧团教学基地

随州花鼓戏是地方文化艺术的珍品,它唱腔优美,曲调丰富,极富地方韵味。随着时代变迁,古老的随州花鼓戏在炎帝故里彰显出新时期的艺术风貌。

编辑:曾靖茹

审核:孙应繁、齐鸣

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云新时代文明实践平台

长江云新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心