陕西省长安大学2020届毕业生就业质量年度报告

一年一度的毕业季到来

又一批学子即将从长大毕业

让我们一起翻开

2020届毕业生就业质量年度报告

内容预览

1、毕业生就业基本情况

毕业生的规模和结构/毕业去向落实率/继续深造情况/就业流向

2、学校就业创业工作举措

夯实工作责任达目标/做深做细服务促就业/深耕行业市场提质量/响应国家需求担使命/深化创业实践促融合

毕业生就业基本情况

01、毕业生的规模和结构

总体规模及学历结构

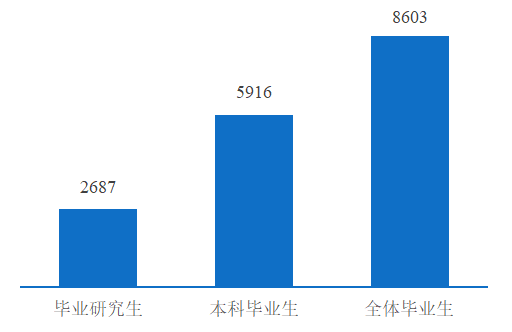

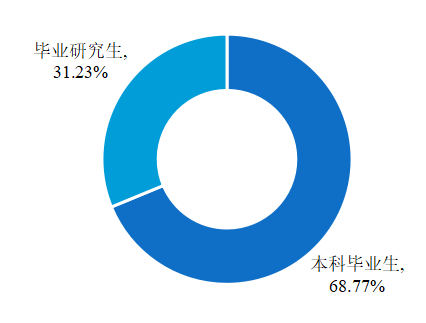

长安大学2020届毕业生共8603人,其中毕业研究生2687人(博士研究生164人,硕士研究生2523人),占毕业生总人数的31.23%;本科毕业生5916人,占毕业生总人数的68.77%。

2020届毕业生规模及学历结构

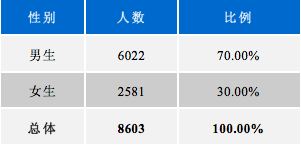

性别结构

学校2020届毕业生中,男生6022人(70.00%),女生2581人(30.00%),男女性别比为2.33:1。

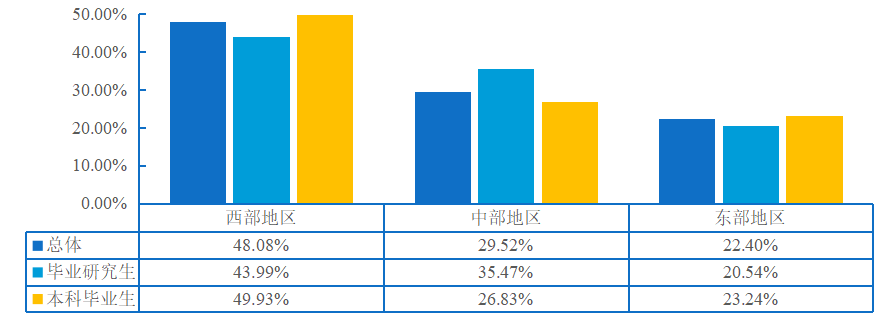

生源地分布

学校2020届毕业研究生生源来自30个省市(自治区),西部地区生源占43.99%,中部地区生源占35.47%,东部地区生源占20.54%;本科毕业生生源涵盖31个省市(自治区),西部地区生源占49.93%, 中部地区生源占26.83%,东部地区生源占23.24%。

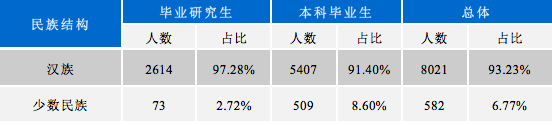

民族结构

学校2020届毕业生中,汉族8021人(93.23%),少数民族582人(6.77%)。

2020届毕业生民族结构

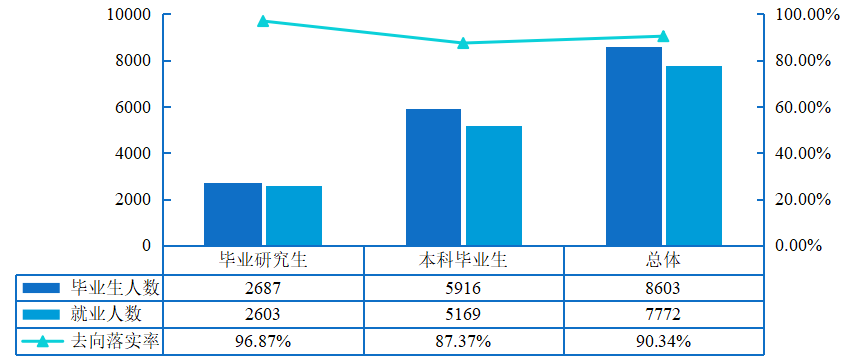

02、毕业生毕业去向落实率

毕业生总体及分学历层次毕业去向落实率

截至2020年年末,学校2020届总体毕业生去向落实率为90.34%,其中博士生去向落实率为88.41%,硕士研究生去向落实率为97.42%,本科毕业生去向落实率为87.37% (另有9.63%的本科毕业生二次考研)。

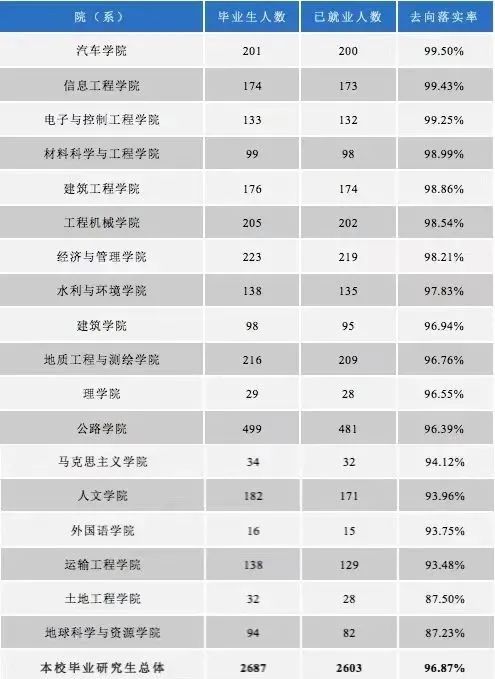

各院(系)(专业)毕业生毕业去向落实率

各院(系)(专业)毕业生毕业去向落实率

毕业研究生:分院(系)来看,有9个院(系)的毕业生去向落实率超过本校毕业研究生平均水平;其中汽车学院、信息工程学院、电子与控制工程学院去向落实率均在99.00%以上;分专业来看,有38个博士专业和46个硕士专业的毕业生去向落实率达到了100.00%。

2020届毕业研究生各学院毕业生去向落实率分布

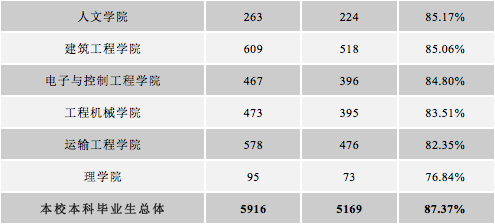

本科毕业生:分专业来看,有42个专业的去向落实率超过本校本科毕业生平均水平,并有28个专业的去向落实率在90.00%以上。

2020届毕业本科生各院(系)毕业生去向落实率分布

03、继续深造情况

境内外继续深造率

学校2020届境内外继续深造毕业生总计2405人,其中博士研究生1人,硕士研究生112人,占毕业研究生总数的4.21%;本科毕业生境内外继续深造人数为2292人,占本科毕业生总数的38.74%。

分专业来看,有26个专业本科毕业生的境内外深造率处于40.00%以上;其中地质学、材料科学与工程、勘查技术与工程和水利水电工程专业本科毕业生境内外深造率均在55.00%以上。

境内深造

学校2020届毕业生中,毕业研究生中共有97人选择境内升学深造,升学率为3.61%;本科毕业生中,共有2088人选择境内升学深造,升学率为35.29%。

境外深造

学校2020届毕业生中,有220名毕业生选择境外留学,比例为2.56%。其中毕业研究生16人,流向了柏林工业大学、科隆大学等世界著名学府继续深造。本科毕业生境外深造204人,比例为3.45%,分布在20个国家和地区;其中赴世界排名前200名高校留学深造150人(比例为73.53%),流向院校主要为爱尔兰都柏林大学学院、澳大利亚悉尼大学、澳大利亚新南威尔士大学、中国香港科技大学、英国布里斯托大学、英国利兹大学、英国谢菲尔德大学等。

04、就业流向

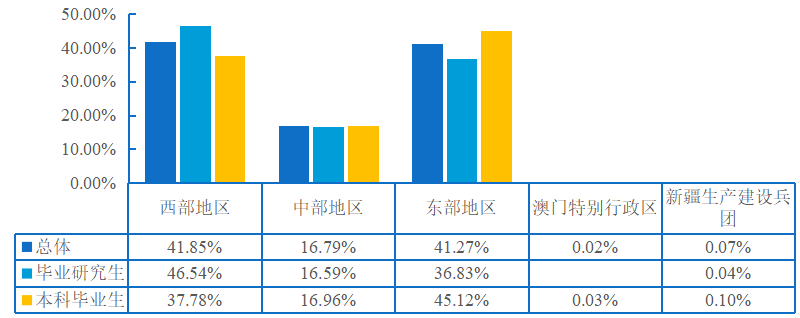

就业地区分布

就业区域分布:西部地区和东部地区为毕业生就业主战场,占比分别为41.85%和41.27%。

从具体就业地区来看,毕业生就业地域分布较广,覆盖了31个省级行政区、新疆生产建设兵团及澳门特别行政区。毕业生留陕就业较多,占比达29.38%;此外广东省、山东省、北京市、湖北省、浙江省也是毕业生择业热点省市。

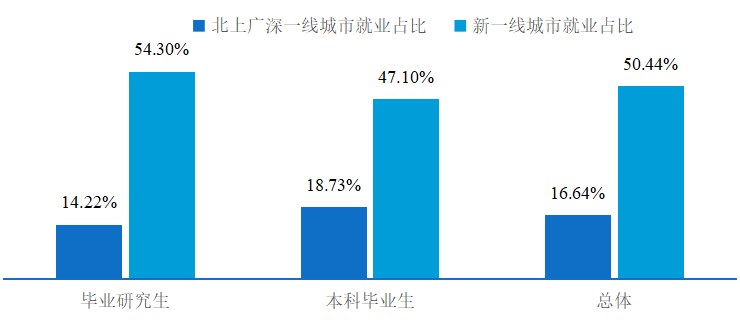

重点城市就业分布:毕业生流向北上广深一线城市和新一线城市就业合计占比达67.08%,不同学历层次毕业生流向重点城市就业的占比分别为毕业研究生68.52%、本科毕业生65.83%。

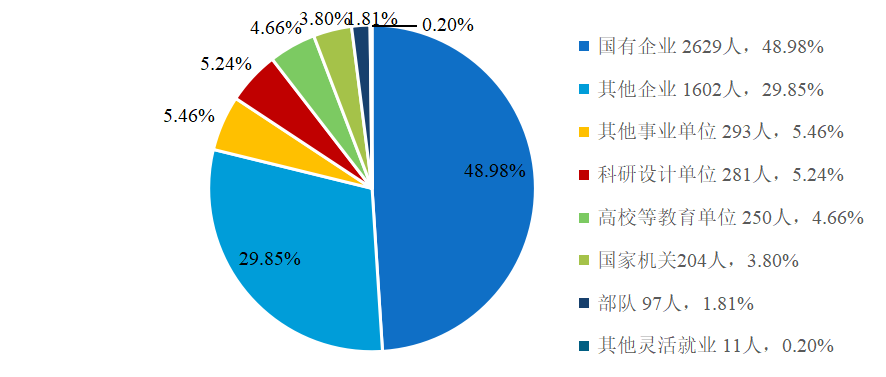

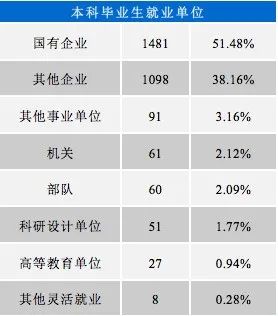

就业单位分布

学校2020届毕业生主要流向单位类型为国有企业(2629人,48.98%),其次为其他企业(1602人,29.85%);此外,流向其他事业单位和科研设计单位就业的占比为10.70%,流向高等教育单位和国家机关就业的占比为8.46%。

分学历层次来看:企业单位为就业主战场,占比分别为毕业研究生(66.34%)、本科毕业生(89.64%);此外,流向高校等教育单位和科研设计单位就业的占比分别为毕业研究生(18.20%)、本科毕业生(2.71%),流向国家机关和其他事业单位就业的占比分别为毕业研究生(13.85%)、本科毕业生(5.28%)。

就业行业分布

学校2020届毕业生签约单位行业覆盖了交通运输业/建筑业、制造业、软件和信息技术服务业等领域,其中毕业研究生行业流向位居前五位的分别为交通运输业/建筑业、科学研究和技术服务业、制造业、教育、软件和信息技术服务业,合计占比达73.98%;本科毕业生行业流向位居前五位的分别为交通运输业/建筑业、制造业、软件和信息技术服务业、教育、科学研究和技术服务业,合计占比达81.16%。

重点单位分布

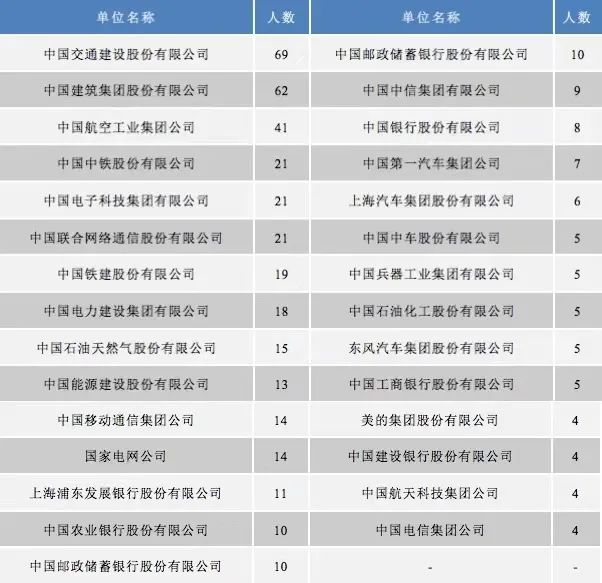

重点单位招录毕业研究生情况:学校2020届毕业研究生中,被世界500强企业(56家)录用的人数为476人,占研究生就业总人数的18.29%,占签约就业人数的19.12%;被中国500强企业(74家)录用的人数为530人,占研究生就业总人数的20.36%,占签约就业人数的21.29%。

2020届毕业研究生流向部分世界500强企业分布

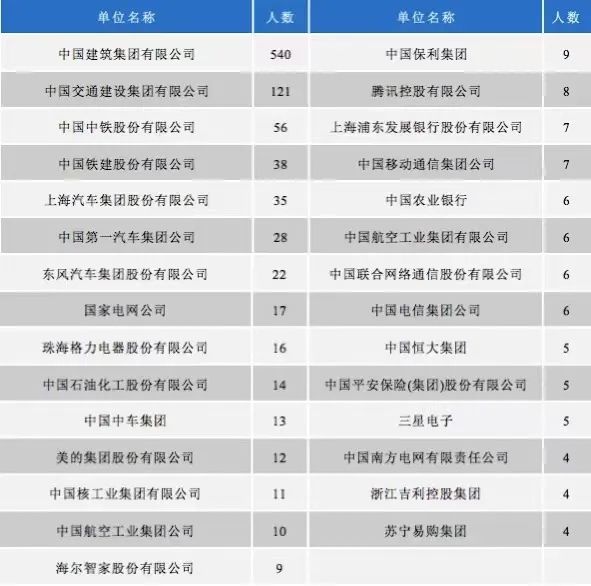

重点单位招录本科毕业生情况:学校2020届本科毕业生中,被世界500强企业(65家)录用的人数为1074人,占本科就业总人数的20.78%,占签约就业人数的37.33%;被中国500强企业(117家)录用的人数为1275人,占本科就业总人数的24.67%,占签约就业人数的44.32%。

2020届本科毕业生流向部分世界500强企业分布

学校就业创业工作举措

2020年,面对复杂严峻的就业形势,我校深入学习领会习近平总书记有关做好就业工作的重要指示批示精神,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和“六稳”、“六保”具体举措,按照教育部、陕西省教育厅有关工作要求,高度重视、统筹资源、压实责任、细化指导、强化帮扶,全力促进2020届毕业生高质量的充分就业。

学校举行2021届毕业生春季就业双向选择洽谈会

01、提高政治站位,夯实工作责任达目标

受中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情、经济增速放缓等叠加因素影响,我校将“稳就业、保民生”作为一项政治任务来抓。学校强化就业工作组织领导,主要领导亲自调度推动,分管领导深入一线部署,各职能部门、院(系)密切协作。结合疫情防控工作要求,建立健全就业保障机制。

以“大局为重,防控优先”为原则,扎实推进“春风行动”、“百日冲刺行动”等专项就业促进活动,多措并举,确保“战疫”期间就业服务不断线,保障2020届毕业生就业工作顺利开展。陕西新闻联播、学习强国、西部网、凤凰网、搜狐网、新浪网等多家媒体报道了我校2020届毕业生就业促进工作。

02、创新工作模式,做深做细服务促就业

优化顶层设计,加强就业队伍建设

坚持专门化、专业化的就业队伍建设,通过多种途径开展专业化培训,全方位提升了学校就业队伍的工作能力及服务水平。2020年1月,学校获批“陕西省示范性高等学校毕业生就业创业指导服务机构”。

研判就业需求,因势而行精细服务

学校强化就业工作信息化建设,新版的“学生就业信息网”,每年为毕业生提供了超过3000余家用人单位的4万余个就业岗位信息,重点打造“长大就业”微信公众号。

丰富招聘模式,线上线下齐头并进

学校坚持“服务学生、服务招聘单位”的理念,大力开展校园招聘活动,举办大型招聘会、中小型专场招聘会1093场,线上专场招聘会、宣讲会428场。参会单位近6000余家,提供岗位信息35万个。

精准困难帮扶,就业路上一个不能少

学校充分认识就业困难群体帮扶的重要意义,建立台账,强化就业指导,树立就业自信,积极协调资源推荐就业,以各种举措抓紧抓好就业促进和帮扶。

细化就业指导,提升就业核心竞争力

学校构建价值引领与职业规划、就业指导与技能提升、教育教学与理论研究紧密结合的高水平就业指导教育体系,举办“职场讲堂”、选调生考试训练营、出国留学训练营、就业困难群体辅导讲座等活动,切实提高毕业生的职业素养和核心竞争力。

03、依托办学特色,深耕行业市场提质量

发挥特色优势,抓牢行业优质资源

学校紧紧依托公路交通、国土资源和城乡建设三大行业的发展需求,优化和强化人才培养。举办中国交建等线下专场招聘会和“全国公路交通类专业毕业生空中双选会”。

加强对外联络,开拓新兴就业市场

学校重视就业市场建设,加大市场开发力度,通过多种方式对接优质用人单位和经济活跃区域,建立和扩展一批实习就业基地,为毕业生提供更为广阔的就业选择。

04、强化价值引领,响应国家需求担使命

提高思想认识,强化基层就业政治内涵

学校持续强化就业工作的政治导向,进行思想政治教育和就业引导,学校通过召开毕业生基层就业座谈会、发放基层就业奖励、表彰基层就业先进、不定期回访慰问等多种形式,褒扬正能量,提升基层就业的思想内涵。

宣传榜样力量,传递昂扬向上就业价值观

学校通过收集编印选调生风采录,整理发布毕业生“抗疫故事”等系列文章,邀请就业典型进校开展就业指导讲座等活动,大力宣传校友在各行业、各工程战“疫”一线的先进事迹,让更多的毕业生强化使命担当,树立家国情怀,在就业过程中能够聚焦国家需求、服务国家发展,为祖国的社会主义现代化建设事业贡献长大力量。

05、推进双创教育,深化创业实践促融合

持续教育改革,完善就业创业服务体系

学校坚持专业融入、科教融合,全员、全过程、全方位一体化协同育人,推动实践育人、项目育人和科研育人的双创教育新格局,不断完善学生创新创业课程新体系。

实施双创训练,搭建一体化育人平台

组织2000余教师担任指导老师参加“互联网+”“挑战杯”“创青春”等大赛,举办大学生科技节,资助并奖励学生获得国家专利,积极开展“互联网+智慧云创客”建设和平台开发。

来源:长安大学

责编:陈慧玲

编审:陈宇

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心