党史里的十万个为什么⑥ | 国共第一次合作,为什么需要共产党加入国民党?

1923年,中国共产党的第三次全国代表大会在广州召开,决定共产党员以个人身份加入国民党。宋庆龄曾问孙中山“为什么需要共产党加入国民党?”孙中山答:“国民党正在堕落中死亡,因此要救活它就需要新血液。”

当时国民党组织十分混乱

1921—1922年,孙中山正充满信心地准备新一轮北伐,依靠的力量是他培养起来的陈炯明。然而陈炯明从内心反对北伐,指使部下在广州发动叛乱,炮轰孙中山的住地。孙中山在广州附近白鹅潭的永丰舰(后来的中山舰)上同叛军对峙50余天,最后黯然回到上海。

当时国民党组织十分混乱,大多数党员被帝国主义北洋军阀收买或者向其妥协,因此孙中山希望找到新鲜血液来整顿松散的国民党。中国共产党作为五四运动之后成长起来的一支新生政治力量,其蓬勃向上的活力是国民党所缺乏的。

与此同时,京汉铁路大罢工的失败,也让中国共产党人意识到:如果不团结一切可以团结的力量,结成最广泛的统一战线,党就不可能把中国革命引向胜利。

国共合作因此成为双方的共识。

党内合作是唯一被接受的方式

关于建立统一战线的方式,党的二大曾提出两种设想:一种是国民党和共产党各自单独存在,实行平等的“党外合作”。另一种是实行“党内合作”,即共产党员、青年团员加入国民党,把国民党改造成为各革命阶级的联盟。

后一种方式由共产国际驻华代表马林倡议,1922年8月,马林曾在李大钊陪同下会见孙中山商谈改组国民党、联合苏俄,以及同中国共产党合作等问题。这次见面,孙中山明确表示不接受党外联合的办法,当时国民党是中国人数最多战斗力最强的政党,而共产党尚处于萌芽阶段力量微不足道。

1923年6月12日至20日,党的第三次全国代表大会在广州召开,对国共合作的方针办法作出正式决定,决定共产党员以个人身份加入国民党。

▲中国共产党第三次全国代表大会会址纪念碑

党的三大明确规定,在共产党员加入国民党时,党必须在政治上、思想上和组织上保持自己的独立性,不能遗忘拥护工人农民的自身利益。党的三大以后,国共合作的步伐大大加快。

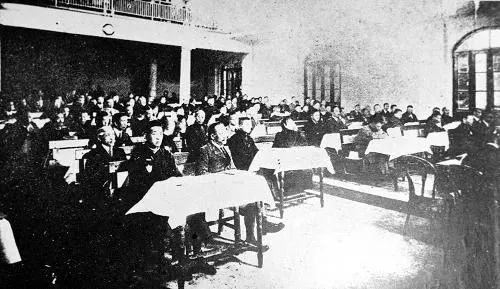

1924年1月20日至30日,中国国民党第一次全国代表大会在广州举行。出席开幕式的代表165人中,有20余位共产党员。大会否决了国民党右派分子提出的反对共产党员“跨党”的提案,确认了共产党员以个人身份加入国民党的原则。国民党一大在事实上确立了联俄、联共、扶助农工的三大革命政策,标志着第一次国共合作正式形成。

▲国民党一大会场

“携手”之后,革命快速发展

国共合作实现后,共产党员加入国民党,在全国各地积极创立和发展国民党的组织,工人运动也逐步恢复,农民运动、学生运动、妇女运动得到发展。

通过合作,国民党影响下的资产阶级和小资产阶级群众开始投入革命,发动工农群众,从而使国民党具有了广泛的群众基础,获得新的生命;同时,共产党也从比较狭小的圈子里走出来,在更广阔的革命斗争的天地中接受锻炼,准备好迎接大革命高潮的到来。

(综合《中国共产党九十年》《红色荆楚》,责任编辑 苏逸冰)

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心