百姓故事 理论视角丨《是这个理》于无声处守护你

创新是引领发展的第一动力,科技是战胜困难的有力武器。疫情突袭迎难而上,日常生活中攻坚克难,默默守护着我们的各类科技人才,是创新的第一资源。他们身上都有哪些动人的故事呢?由湖北省社会科学界联合会、湖北广播电视台、湖北省委网信办联合主办,湖北电视综合频道联手长江云推出理论故事节目《是这个理》。3月17日,该节目推出《是这个理:于无声处守护你》,和您一起共同认识那些以科技为盾,于无声处默默奉献、守护希望的科技工作者。

2020年疫情突袭,危亡之际的逆行者,除了抗疫医护,还有背后默默攻坚克难的各类科技人才。

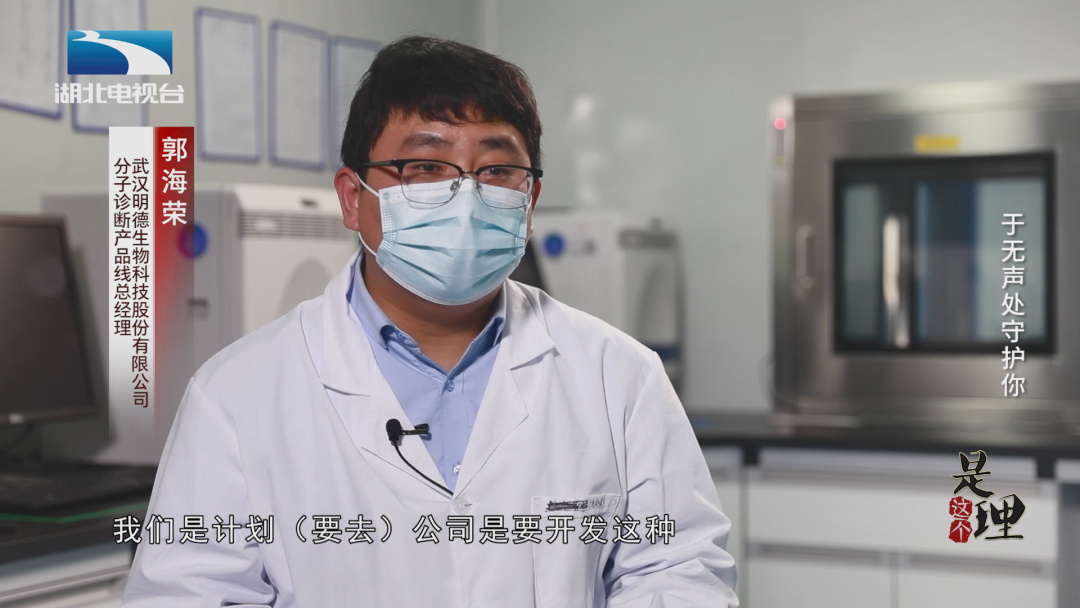

2020年大年初一,武汉明德生物科技股份有限公司的核心项目分子试剂研发负责人郭海荣,响应公司号召,独自一人逆行回汉,准备进行新冠核酸检测试剂的研发工作。

武汉明德生物科技股份有限公司分子诊断产品线总经理 郭海荣:下高速口的时候,因为当时武汉封城,路口有个值守的交警把我拦住。我就说,我们是计划要去公司是要开发这种,抗疫的相关检测产品的 。后来就放我进来武汉,在走之前他向我敬了个礼 。自己的使命感油然而生,确实也是比较神圣的这种感觉,就是战胜了恐惧。

三四天后,一个平均年龄不到29岁,大约20人的临时研发团队组建完毕,研发工作开始夜以继日的进行。

武汉明德生物科技股份有限公司试剂研发二部 陈峰:就是每天的工作强度,基本上都在十四五个小时,而且中间基本上没有休息的时间。

依托多年试剂领域研发经验,郭海荣他们研发的新冠核酸检测试剂一个多星期后就成功了。可是,郭海荣他们决定,放缓投入,对试剂进行性能难点攻关。

武汉明德生物科技股份有限公司分子诊断产品线总经理 郭海荣:你如果说是你检测得更快速的话,时间更短,它的检测通量就起来了。比如说我们这个实验室,假说它一天能够出1000份报告,正常情况下出1000份报告。我们期望它能出1300、1400,甚至1500份,相当于就是我们要和病毒拼速度。

最终,检测时间更短、操作流程更简单的新冠病毒检测试剂通过了性能测试,并组织试产成功。2020年三月初通过国家药监局注册审批,随后就被广泛应用到了临床机构,参与抗疫。

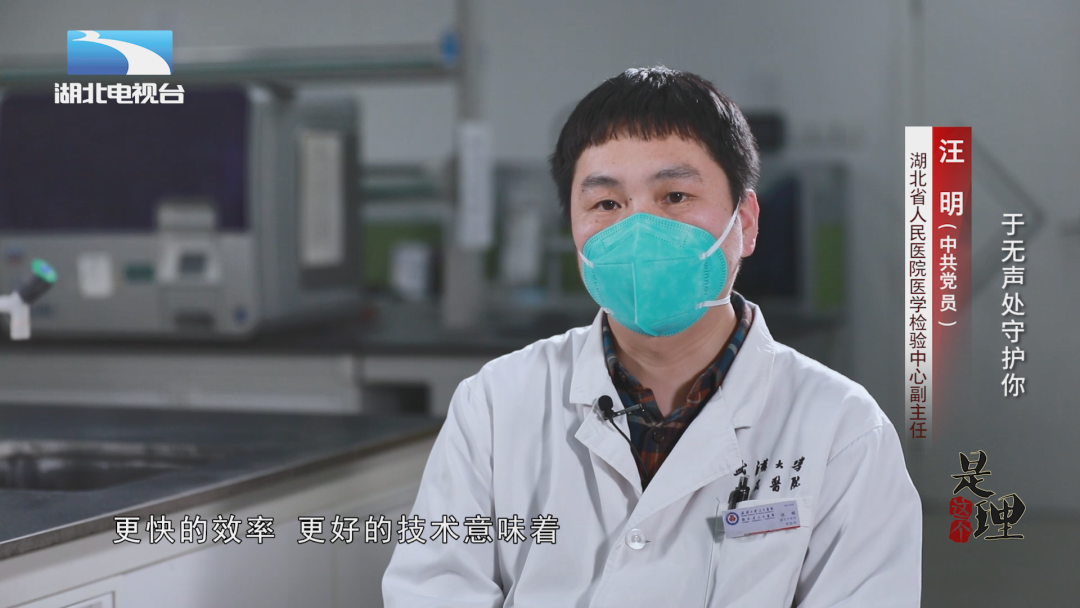

湖北省人民医院医学检验中心副主任 汪明:对于实验室工作人员来说,更快的效率,更好的技术意味着我们可以在单位时间里面,可以检测更多的样本,而且减少我们的暴露时间,也是我们非常受欢迎的,就是技术推动我们工作的一个改进。

2020年底,还是郭海荣这支研发团队,针对新冠病毒英国变异毒株,又快速研发出针对性检测试剂,并很快应用于临床。

战疫生死关头,科技工作者冲锋陷阵,迎难而上。但更多的时候,他们在每个平凡的日常,自己默默研发,在看不见的地方,用科技力量守护百姓幸福。

英山县73岁的唐婆婆突发急性心梗,如果按照常规入院流程,即便及时赶到医院,急诊、检查到接受有效治疗,时间也远远超过了2个小时!时间就是生命。在过去,很多像唐婆婆这样突发急重症的偏远乡村病人,因为医疗条件有限,有时候就错过了最佳的治疗时机。幸运的是,当时英山县人民医院用上了一套智慧医疗方案,唐婆婆入院前就远程接受诊断,在救护车上就开始接受救治,她的病情全部通过信息共享平台,及时回传医院,做好准备直接有针对性的抢救。

英山县人民医院心血管内科科主任 卫训:为了救治心梗病人,缩短救治过程中总缺血时间,我们配备了很多设备。其中最典型的一个是便携式心电图机,还有一个便携式的床旁快速检测仪 ,来保证我们一个快速的诊断。随车配备了我们的一些急救药品,能保证在第一时间内,能给病人一个最好的治疗。

英山县方家咀乡鸡鸣河村村民 唐孟东:抢救及时,还晚个三四分钟没治疗,就不用抢救了,那就死了。

唐婆婆感谢医生救命之恩,医生更感谢科技力量为抢救赢得时间。

英山县人民医院急诊科主任 舒畅:我们医生借用科技的力量,为老百姓的生命安全保驾护航。

这套即时诊断智慧医疗方案中的核心仪器——移动心电图的就是郭海荣的同事陈亮主导研发的。和他一样进行仪器研发的还有谭文广。85后的他们,有着年轻科研工作者的锐气,要解决就解决卡脖子的问题。

武汉明德生物科技股份有限公司 谭文广:血气仪卡包一体化的试剂盒,目前市场上主流的大部分,90%以上的市场全部是国外产品。我们的产品,主要就是解决“卡脖子”的问题。

武汉明德生物科技股份有限公司 陈亮:从事科研工作的自豪感和满足感,不仅仅是能够用经济来衡量的,它可以实现人生价值。

知识就是力量,人才就是未来。必须在创新实践中发现人才、在创新活动中培育人才、在创新事业中凝聚人才。科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运,从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。无数个郭海荣、谭文广这样的年轻科研人才,在风雨中历练,在创新中成长。他们通过自己的努力,把论文写在祖国的大地上,把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中。

(来源:湖北综合)

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心