直通黄冈 | 黄冈:蔬菜基地变数字农场 “菜篮子”不惟靠天吃饭

黄冈市是蔬菜种植大市,每年生产的蔬菜,除了供应本地市民菜蓝子之外,还有180多万吨销住全国各地,占到全市疏菜产量的四成。近年来,随着设施蔬菜快速发展,黄冈蔬菜生产也慢慢开始走出了“靠天吃饭”的窘境。

在黄州区堵城镇叶路洲上的江南型温室大棚里,辣椒、小番茄长势喜人,放眼望去绿意盎然。虽然春节前后,冰雪、冻雨天气接连来袭,但是园区生产的蔬菜仍然源源不断供向市场,几乎没有受到影响。

黄冈市智慧农业蔬菜种植示范园负责人 付栋:“这是我们生产的螺丝椒,我们这个产品主要是通过订单农业,销往浙江、上海、江苏等一些大型城市,蔬菜价格是每公斤6块左右。”

不仅蔬菜供应没有受到影响,园区出产的黄太极彩椒、曼迪红彩椒,每亩产量都在8千至1万斤,眼下市场零售价,每斤高达12-13元。尽管价格不菲,但是在华东市场上仍然十分俏销。

黄州蔬菜生产和销售逆市上扬,很大程度要归功于设施蔬菜的发展。2021年,黄冈和山东潍坊合作,引入五代科技大棚、水肥一体化智能系统、物联网等先进科技,将蔬菜种植的“寿光模式”引进来。在今年春节前后的灾害天气中,叶路洲上已经投产的450个大棚,没有一个大棚垮塌,数字农场在应对自然灾害方面优势尽显。

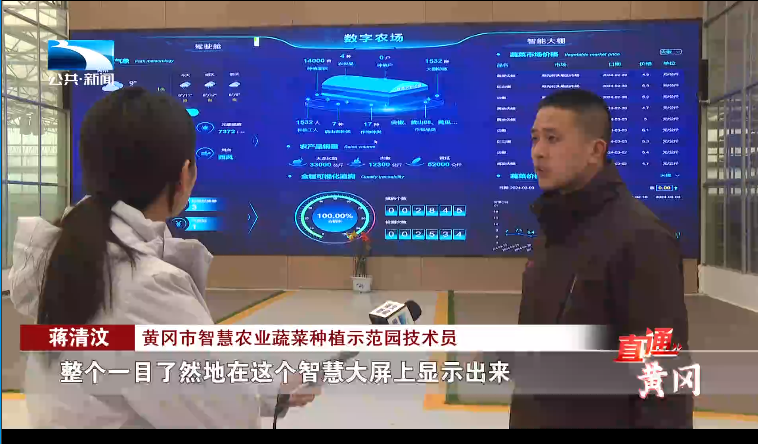

黄冈市智慧农业蔬菜种植示范园技术员 蒋清汶:“这是我们的数字农场智慧大屏,像现在空气温度显示的15.9度,空气湿度39.9度,整个一目了然地在这个智慧大屏上显示出来。如果调高温度,我们就会关闭天窗,遮蔽我们的内保温,包括点燃我们的增温设施,整个提高园区的这个温度,如果太湿,我们就会打开我们的循环风机进行排湿。”

在大别山腹地的英山县,设施疏菜也在显示抗灾威力。眼前这片占地50亩的玻璃温室,是当地政府投资5200万元打造的智慧农业示范园和育苗科技园。这里常年培育甘蓝、西红柿、冬瓜等70多个品类的蔬菜种苗,每年育苗量约5000万株。目前,周边16个村的1600多户都使用它培育的种苗。

黄冈英山县孔家坊乡难作堰村村民 王志莲:“以前在家里自己育苗,遇到天气不好,下雪,苗都冻死了,到外面市场买还买不到,现在有了这个大棚,什么苗都能买得到,黄瓜、辣椒,什么都有。”

技术和设施“双一流”的育苗科技园,补齐了蔬菜产业发展的短板,也为产业升级和农民增收打开了空间。

神峰山庄蔬菜基地负责人 刘强:“通过这个育苗工厂的建立,我们在培育优质的种苗,让我们的产量提高。”

黄冈英山县孔家坊乡难作堰村村民 张红莲:“以前我在家里种苗子时间很长,生长很慢,我到这里(拿苗子)快多了。”

黄冈英山县蔬菜技术推广站高级农艺师 黄斌:“通过基地建设,引领蔬菜标准化生产,延伸蔬菜产业链,打造山区蔬菜品牌,转化运用农业科技成果,扶持壮大龙头企业,提升蔬菜生产的种植效益。”

2023年,黄冈设施蔬菜播种面积达到33.8万亩,占全年蔬菜总播种面积的20%,同比提高6个百分点。黄州区叶路洲万亩蔬菜产业园区、麻城宋埠镇彭店村蔬菜产业园、罗田县大自然蔬菜基地、英山县神峰山庄、蕲春县横路村设施蔬菜基地等园区,已经陆续走上智慧数字化管理。

(长江云新闻记者 刘骞 郑聪 周航川 英山台 徐伟 黄冈台 段雄)

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心