“总书记的话记心上”大思政课|李思远:一滴水的“征途”

“建成社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴,是一场接力跑。”站在新的历史起点,新时代青年用脚步丈量祖国大地,用奋斗诠释中国精神,用内心感应时代脉搏,在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中,接过历史的“接力棒”,跑好我们的“这一棒”!长江云推出“总书记的话记心上”大思政课系列报道,第三场走进中南民族大学,以“跑好这一棒”为主题,分享荆楚新青年敢梦敢想、勇作勇为的奋斗事迹。本期讲述李思远与团队天南海北去“找水”的故事。

水养的湖北,位于长江之心,号称千湖之省,水到处都是,还需要找吗?来自武汉大学“隐水思源”团队的李思远,坚定地告诉记者——“在特定的情境下,水是需要找的!”10月30日,在“总书记的话记心上·跑好这一棒”大思政课的舞台上,她分享了团队天南海北去“找水”的故事。

应急用水,生命所依!

“我们能看到的水,广泛用于生产生活的水,都是地表水。当它被破坏、不能满足人类需要的时候,我们该怎么办?”在谈到为什么要找水时,李思远举了几个例子:地震发生,地表水源特别容易遭到破坏,人们能到哪里找到可以饮用的水?暴雨来袭,湖泊、河流等日常用水很可能被污染,用水问题又如何解决?当干旱蔓延,土地皲裂,稳定优质的灌溉水源,要如何保障?当泥石流滑坡堵塞山涧,老百姓的生活用水充满不确定因素,又该怎么办?

我国山区地形多样、地质条件复杂,部分地区缺水严重。面临重大天灾,就亟需解决应急供水保障的问题。为了解决重大灾难事件中,人们的生产生活应急用水,国家提出了“山区和边远灾区应急供水与净水一体化装备”的重点研发计划专项课题。这就是“隐水思源”团队诞生的时代需求和国家召唤。

2008年汶川大地震,当地群众赖以生存的泉水被破坏。在山崩地裂的一瞬,人们承受的不仅是心理上的重创,更迫切的是生存的艰难。如何快速找到可饮用的地下水,关系着人们的生死存亡。应急用水,生命所依!灾后,在楚天学者张双喜教授的带领下,“隐水思源”团队在汶川地震中伤亡最惨重的北川县,结合这种重大灾难开展了“找水”的课题研究。

在研究的过程中,李思远对“找水”有了清晰的认知——“我们找的不是水,而是‘生命之源’。”通过团队的寻找,让受灾群众在“无常”的灾难面前,品尝到一口甘甜的应急水,那既是生命的托付,也是回归“平常”的希望。

找水,是生命的召唤

一般人看来,找水有什么难的?顺着起伏的地貌、顺着水流的痕迹,似乎就能看到水源点。然而,当面临地震、暴雨、干旱、泥石流等极端的应急环境下,这真的不是看上去那么简单的事。

李思远介绍,灾情救援争分夺秒,找水关乎着灾区百姓甚至救援人员的生命安危。有时甚至24小时内就要提供应急水源,这要求找水团队快速实现水源定位。为此,“隐水思源”团队研发出了一套全新的找水模式。

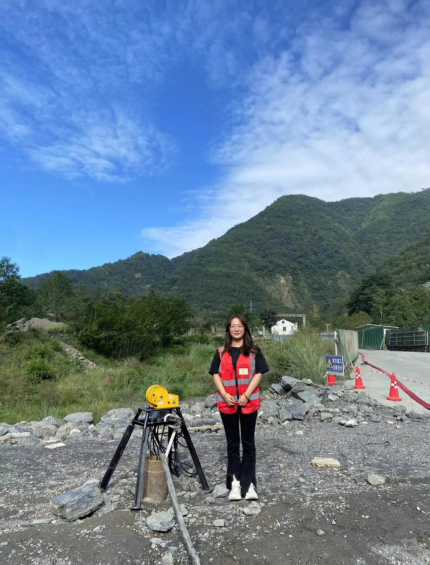

李思远在团队中主要负责无人机现场感知,即先从空中拍摄山川地貌,从照片中寻找水源线索,专家再从无人机传回的信息中,判断抵达水源点的路径,评估施工人员能否抵达现场,保障“看得见”和“看不见”的应急水源快速被发现。

找水,要有丰富的知识作出专业的判断;要有充足的体力,翻山越岭、操作勘察的设备;还要有抵达现场的勇气,直面现场的风险。李思远感慨,深处灾难险境,只有团队成员知道“找水”这两个字背后有多少不被人看见、无法同人诉说的困难,有过多少次无声的怀念。

2022年 9 月5日,四川省甘孜州泸定县发生6.8级地震,有3名同行永远离开了——他们当时正在一处三层楼的基地进行科研勘察。突发地震时,一层楼直接下沉,三名研究生不见了人影。等找到他们的时候,年轻的科研人员已经牺牲了。他们就像水一样纯粹、清澈,为民服务的初心永远定格在足下的土地。

尽管天南海北地跋山涉水,找水课题组的7名成员依旧坚定地守卫在“找水”一线。李思远说,这不仅是团队的选择,更是土地和生命的召唤。正是在这样双向奔赴的过程里,“找水”的每一步都创造着无比灿烂的美好。

饮水思源,莫忘来时路

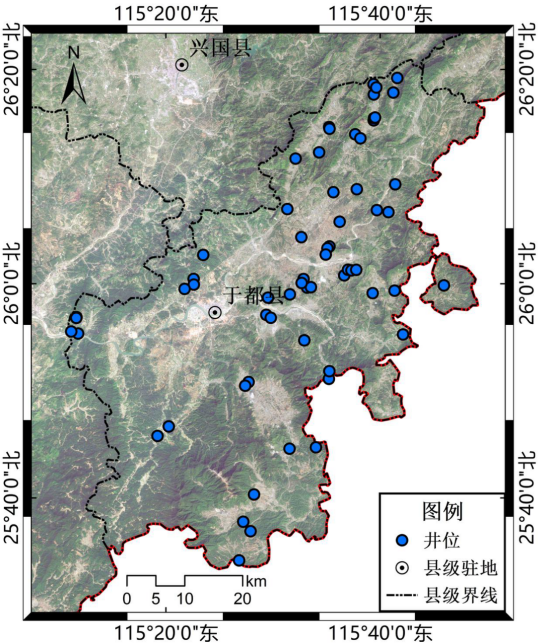

2021年11月,团队来到江西于都开展应用研讨。于都是长征的起点,习近平总书记在于都县潭头村考察时曾说过“现在国家发展了,人民生活好了,一定要饮水思源,不要忘了革命先烈,不要忘了中央苏区的老百姓们”。

于都县季节性缺水非常严重,以前,潭头村有句老话,“晴三天,挑烂肩头;雨三天,漫进灶头。”缺水,严重影响到当地的经济发展。“饮水思源,莫忘来时路”,于都——这个革命老区的用水问题怎么解决呢?

当时,“隐水思源”团队的协作单位正在于都开展精准扶贫项目。成员们来到总书记考察过的蔬菜大棚旁边进行水源勘测,基于前期开发的找水模式,确定了最适合的水源点。村民在团队找的位置,挖出了日出水量300吨的水井,这足以供给村民的生活用水,还浇灌出当地的万亩富硒土。居民生活的幸福齿轮转动了,乡村的精神风貌都焕然一新。习近平总书记曾跟于都百姓亲切地说“共产党就是为人民群众谋幸福的”,这个井也因此被命名为“幸福井”,村民们在水源点上挂上了牌匾“饮水思源,不忘初心”,这正是团队名称的由来。

在江西这片红色土地上,“饮水思源”的故事不断上演。在于都县塘贯村,团队找到的水源点,使得全村500多人喝上了安全水、放心水;同时提供的灌溉水源,助力当地农副产品发展,人均年增收2000多元。在宁都县洛口中学,团队在地下100米左右的花岗岩石破碎带中,发现了日产200吨的水源点,解决了700名师生的生活用水。校长给团队发来感谢信:“之前学校里的水是苦的,学校都快解散了。现在学校变漂亮了,学生们也都回来了!”精诚所至,金石为开。老乡们看到队员们捣鼓那些器材,也竖起拇指称赞:“在石头里找水,多神奇、多珍贵!”

从武汉到川北,再到赣南,五年来,“隐水思源”团队的寻水之旅走过了祖国的大江南北。李思远也坚定了“找水”的使命:“让老百姓喝上一口干净的水,这是一场对百姓有益的事业,是我们要坚持的奋斗方向,这成为我们的初心,更是我们的动力!”

深藏岩层的“一滴水”,经过地质勘测喷涌而出,奔腾、灌溉、流淌,润泽大地,泽被苍生,这是水的征途,也是武大找水队的使命。李思远说:“我希望通过自己的努力,让福水润泽田野,让清泉流入心田,用微小水滴汇聚的磅礴力量,在奔流中成就光荣与梦想!”

编审 | 李登清

策划 | 孙俊

记者 | 胡傲蕾

美编丨胡家雨

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心