“总书记的话记心上”大思政课|中南民族大学研究生支教团:跨越山海 点亮梦想

“建成社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴,是一场接力跑。”站在新的历史起点,新时代青年用脚步丈量祖国大地,用奋斗诠释中国精神,用内心感应时代脉搏,在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中,接过历史的“接力棒”,跑好我们的“这一棒”!长江云推出“总书记的话记心上”大思政课系列报道,第三场走进中南民族大学,以“跑好这一棒”为主题,分享荆楚新青年敢梦敢想、勇作勇为的奋斗事迹。本期讲述中南民族大学第24届研究生支教团志愿者黄译莹在新疆塔城的支教故事。

在中南民族大学里有这样一群人,他们带着知识,肩负未来和希望,去往祖国西部支教;他们身体力行写下青春注解,践行着“从民族地区来,到民族地区去”的庄重誓言。这是成立于2012年的中南民族大学研究生支教团,多年来,团队成员先后在广西三江、西藏山南、湖北恩施、贵州铜仁、云南大理、新疆塔城等中西部民族地区持续开展支教工作,黄译莹就是他们其中的一员。

回顾在新疆塔城支教的日子,黄译莹依然感慨万分,她说自己用一年不长的时间,做了一件终生难忘的事。

草原上的语文课

2022年7月,黄译莹踏上了开往大西北的列车,去到了3800公里外,在祖国与哈萨克斯坦毗邻的新疆塔城,成为一名光荣的支教志愿者。

黄译莹第一次踏入班级,迎接她的除了孩子们的掌声,还有家长们担忧的眼神:一个刚毕业的大学生,一来就教九年级毕业班,还是主科语文,她能教好吗?

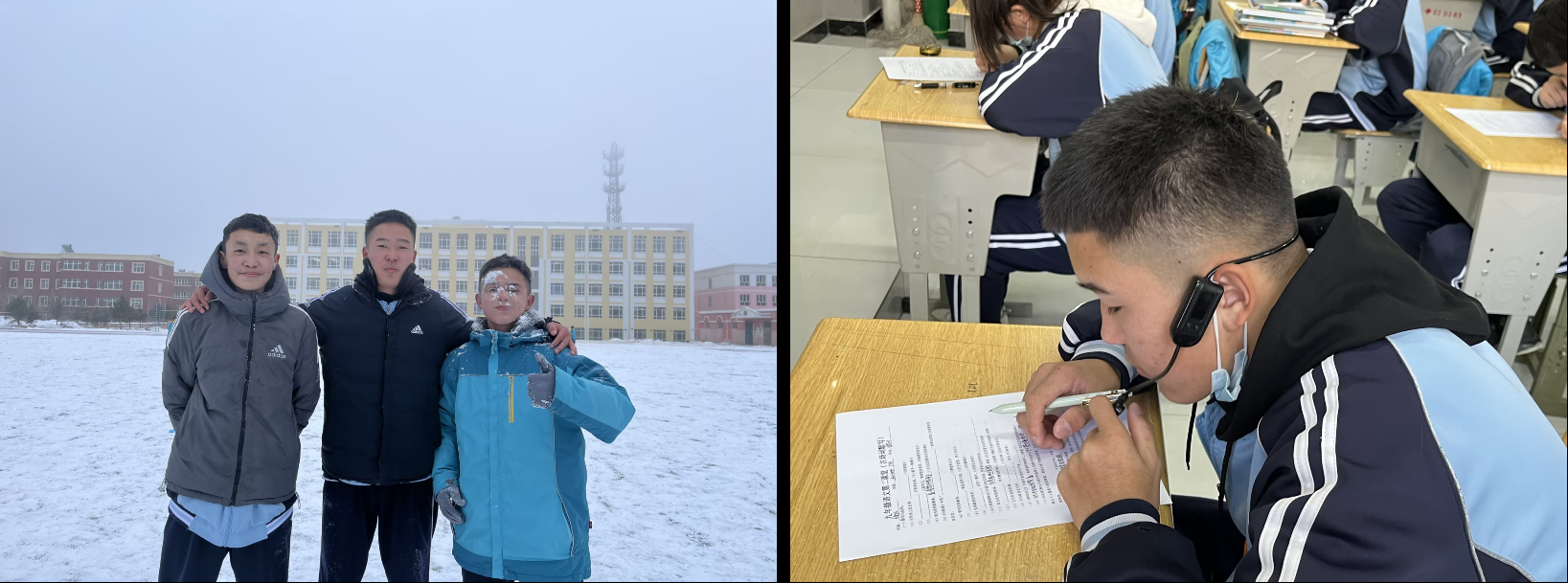

面对家长的担心,黄译莹化压力为动力。针对学生们成绩层次不齐,有的学生到了九年级还不熟悉汉语拼音的情况,黄译莹想尽各种办法给孩子们补拼音、补语法,让他们直观地感受词语的形象,丰富基础词汇。

在讲解课文时,她结合学生熟悉的草原生活,加入“蒙古包”“赛马”等元素,学生立刻就能找到共鸣。她带着大家一同感受“羌管悠悠霜满地”的悲壮,一起聆听“北风吹断马嘶声”的草原之声。同学们上课越来越认真,总是忍不住跟她说:“黄老师,我们最喜欢上你的课了!”

在这个过程中,黄译莹发现孩子们有着很强的求知欲,他们渴望通过读书看到更大的世界。她意识到要教给他们的不仅仅是知识,更要给他们一把钥匙,去观察世界、理解世界,甚至在未来可以创造自己的世界。

那一刻,黄译莹下定决心,她要守护孩子们的梦想,当好他们的引路人。

“放羊娃”的读书梦

黄译莹很喜欢听孩子们分享他们的梦想。有的同学长大想当医生,有的想当赛车手,唯独有一个男生的梦想让她感到很疑惑。来自哈萨克族的同学米尔汗想成为一个“有钱的老板”……这是为什么?

黄译莹决定去米尔汗家里开展家访。原来,米尔汗家里有三兄弟,父母平时在牧场放羊,哥哥在距家3000公里的外地读书,平日他不仅要照顾自己,还要照顾刚上小学的弟弟。饿了自己做饭,水管爆了自己修,周末还要帮家里放羊……小小年纪的他早早地当起了“小大人”。所以,他长大后想多多赚钱,帮衬家里。

这让黄译莹很受触动。按照米尔汗当时的成绩,考上高中比较难。但米尔汗告诉黄译莹,看了她在课间播放的励志短片,他认识到,一定要考高中,要通过读书让未来有更多的选择,真正改变自己的境遇和家里的境况。

于是黄译莹挤出休息时间“开小灶”,积极帮助米尔汗,他的努力和进步有目共睹。最终在中考中,米尔汗语文考了有史以来最高分,如愿考上了高中。直到现在,米尔汗还经常和黄译莹保持联系。

毕业典礼那天,学生们郑重地给黄译莹献上哈达。这一年里,黄译莹也更加理解扎根基层、参与支教的意义和价值。“教育是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂”。黄译莹很欣喜,自己的努力践行了自己的初心,也守住了孩子们的梦想!

十二年的接力

这样的故事,每年都在中南民族大学研究生支教团里上演。从2012年到今年,11年来,中南民族大学研究生支教团先后有134名队员,在西藏、新疆、贵州、云南等地为2万多名孩子打开窗户,点亮他们的梦想。

第17届研支团成员梁好曾经支教过的西藏山南的学生措吉,已于2019年考上了中南民族大学,现在学成而归,回到了西藏服务家乡人民。

在完成了自己的支教工作后,黄译莹将支教的接力棒将交到下一届同学手中,下一届队员们郑重接过接力棒,表示将继续秉承初心使命,践行“躬耕教坛,强国有我”的志向抱负,点亮志愿服务之光,点亮梦想之光,在祖国最需要的地方贡献力量。

编审 | 李登清

策划 | 孙俊

记者 | 董晶菁、万缘

美编丨成雨静

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心