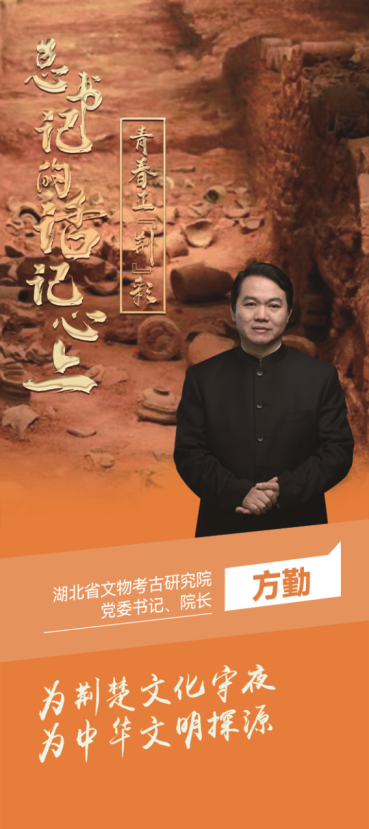

“总书记的话记心上”大思政课 | 方勤、郭长江:一场跨越45年的考古接力

青年兴则国家兴,青年强则国家强。沿着总书记指引的方向,新时代荆楚青年挺膺担当、砥砺奋进,在建设全国构建新发展格局先行区的火热实践中绽放青春芳华、书写奋斗新篇。长江云推出“总书记的话记心上”大思政课系列报道,第一场走进省委机关,以“青春正‘荆’彩”为主题,聚焦湖北各行各业的优秀代表,展现荆楚新青年立足岗位、牢记嘱托的奋斗故事。本期讲述湖北省文物考古研究院方勤、郭长江跨越45年的考古接力故事。

择一事,终一生。方勤用长达三十余载的考古生涯,践行了他致力做好荆楚文化的探寻者、守护者、传承者的使命。

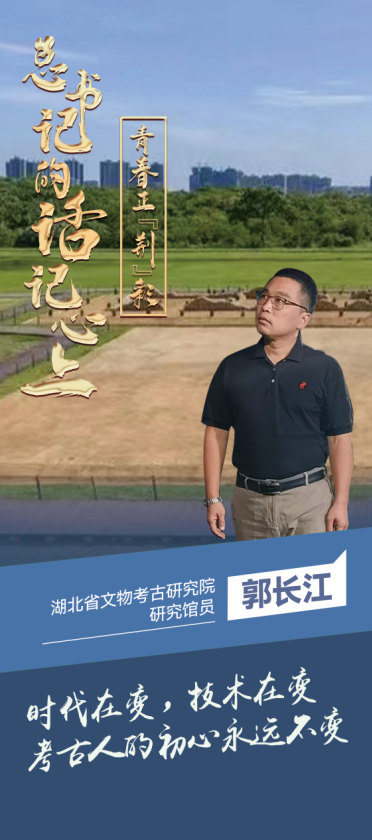

解开曾国之谜,用考古写就“曾世家”。作为一名“80后”青年考古人,郭长江真正做到了不负前辈嘱托,书写考古新传奇。

胸怀一腔热血

他们都曾是追梦青年

从北大考古系毕业后,方勤选择回到家乡湖北。在叶家山遗址,他第一次亲眼见证了曾国遗存的破土而出,第一次亲手触摸到了青铜的温度,从此坚定了探源荆楚文明的使命!叶家山、郭家庙、枣树林、苏家垄,无一不留下方勤的足迹,他接过前辈的“接力棒”,主持了曾国系列考古。

方勤青年时期照片(左一)

郭长江是一个来自新疆的“80后”小伙子,上大学之前,他并未听说过考古专业,甚至当大学通知书下来的时候,才知道自己被调剂到考古专业。等到正式接触到了考古,他却被这种用手铲释天书,跨时空与古人交流的专业深深折服。也许是名字中的“长江”二字,让他与湖北武汉有了不解之缘,同样在大学毕业之后,郭长江选择来到湖北武汉,投身到对曾国的考古研究中。

郭长江在考古工作中

解开曾随之谜

新老考古人薪火相传

40多年前的考古界,一直有一个争论不休的“曾随之谜”,即为何史料中记载的随国所在地,频频出土曾国文物?曾国和随国是什么关系?曾国,跟湖北的历史,又有着怎样的关联?

为此,以方勤、郭长江为首的考古人,先后展开了长达45余年的考古研究,直到2018年的那天,方勤和郭长江在枣树林考古发掘现场发现了有楚王字样铭文的一件铜器,经过仔细清理,最后确定铭文字样为“楚王媵随仲芈加”,表明墓主人是芈加,是楚王的女儿,这件铜缶是楚王把他女儿嫁入随国所做的嫁妆,而现实墓地中芈加却是曾侯宝的夫人,这一关键器物,力证曾随是“一国两名”,也为“曾随之谜”画上了句号。“正是这些不期而遇的考古发现,让我们得以揭开尘封的曾国秘密,与古人进行穿越千年的对话。”这次经历,方勤记忆犹新。

传播荆楚文化

是每个考古人为之接续努力的事业

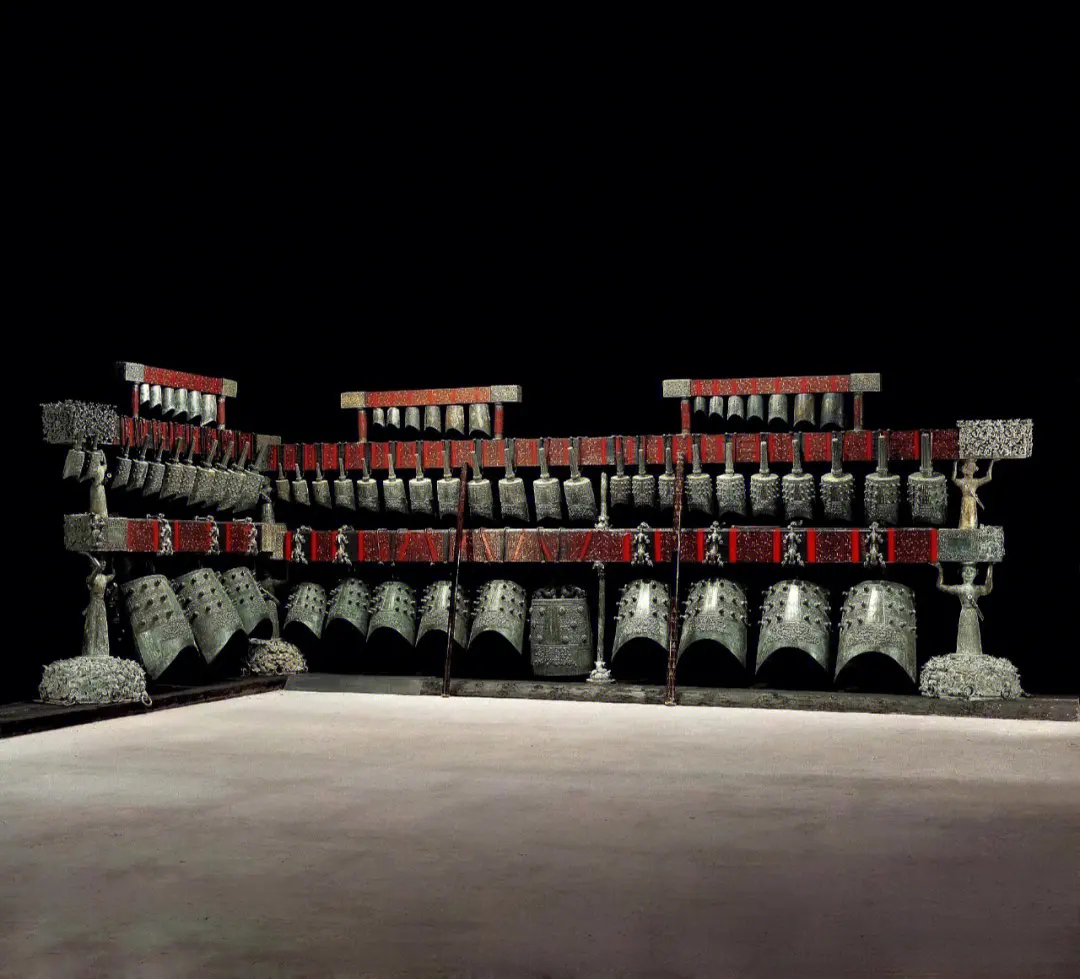

“长江,这个发现太重要了,不仅仅是填补春秋中期曾国考古的空白,同样填补了春秋时期音乐考古的空白。”在成套编钟出土现场,七十岁高龄的中国编钟研究院冯光生院长,在以跪姿观察了两个小时后,对郭长江说道。

冯光生院长观察出土编钟

代表着古代音乐文化高峰的曾侯乙编钟,正是出土自曾国墓葬中。方勤介绍,从出土到现在,曾侯乙编钟原件仅演奏了三次:第一次是1978年8月,为回馈出土地随县的父老乡亲,在当地举行了曾侯乙编钟首场音乐会;第二次,1986年3月,为了向全国全世界宣传国宝编钟,录制了专辑《千古绝响——曾侯乙编钟之声》;第三次,1997年3月,为庆祝香港回归,经中央特批,录制谭盾的《交响曲1997——天地人》,曾侯乙编钟雄厚深沉的千年回响,激荡人心,震撼寰宇,让世界感受到了“中国之声”的魅力!

2018年4月,习近平总书记和印度总理莫迪共同参观了“曾侯乙展览”,方勤在现场向嘉宾讲述了曾国之谜、编钟之神奇。这一场景被永恒定格,合照至今仍收藏在他的办公室中。

习近平总书记指出:“荆楚文化是悠久的中华文明的重要组成部分,在中华文明发展史上地位举足轻重。”肩负增强文化自信的时代使命,推动荆楚文化走向世界,这是一代又一代考古人为之接续努力的事业!

作为年轻一代考古人,郭长江则是用年轻人更喜爱的方式,解说着“曾国之谜”,让荆楚文化发扬光大。从田间地头到互联网讲堂,他把自己的经历,用新媒体的形式在央视《考古公开课》、B站《曾国考古》等栏目中一一呈现,用风趣幽默的语气,讲述自己在考古中的所见所闻,让观众在故事中了解曾国,使得曾国这个不见于史书的神秘古国,逐渐被世人熟知。

时代在变,技术在变

考古人的初心永远不变

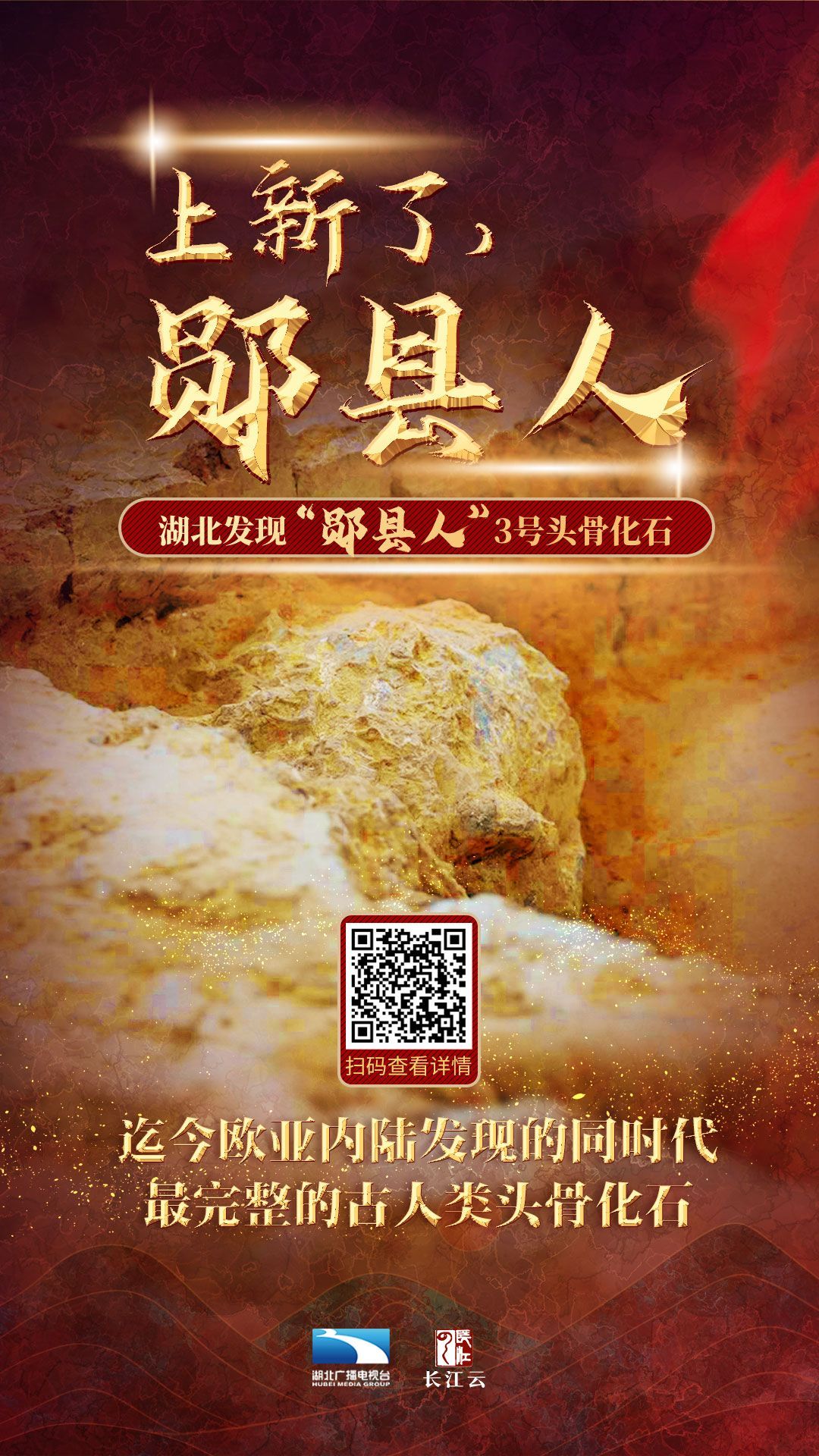

到了今天,考古手段增加了越来越多的“黑科技”。2022年9月,郧县人3号头骨横空出世,郭长江介绍,考古学者们通过激光扫描、三维重建等新的技术,测到了更精确的年代数据,实证了中华大地百万年人类演化史。他坚信,虽然时代在变,考古的技术和场地在变,但是考古人为荆楚文化守夜、为中华文明探源的初心永远不变。

正如习近平总书记所说:“中华文明探源工程成绩显著,但仍然任重而道远,必须继续推进、不断深化。”回首过往,考古前辈们以“择一事、终一生”的坚守,在这片热土上挥洒青春热血;展望未来,以方勤、郭长江为代表的考古人们,也将筚路蓝缕,接续奋斗,在新征程上续写新的“考古传奇”!

编审 | 李登清

策划 | 孙俊

记者 | 胡傲蕾、柴之琪

美编 | 向悦

素材提供 | 湖北省文物考古研究院

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心