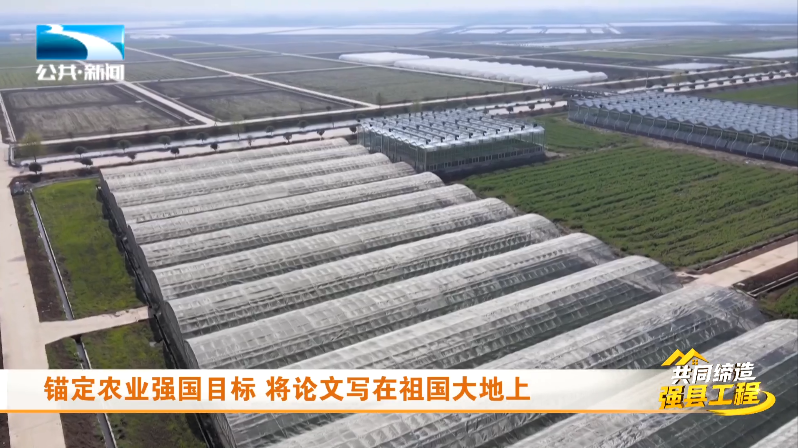

共同缔造强县工程 | 锚定农业强国目标 将论文写在祖国大地上

近日,湖北省学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想系列研讨会第一场暨2023乡村振兴荆楚论坛在华中农业大学举行。

习近平总书记强调:强国必先强农,农强方能国强。党的十八大以来,党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。与会专家学者认为,习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动作出的一系列重要论述,为新时代“三农”工作掌舵领航、举旗定向。

国务院参事室特约研究员 杜鹰:“党的十九届五中全会提出了加快构建以国内大循环为主体,国内国际交通循环相互促进的新发展格局。这一重要论断完全适用于农业,确保国家食物安全,就要从国内国际双向发力,加快构建以国内大情况为主体,国内国际双循环相互促进的农业新发展格局。”

华中农业大学乡村振兴研究院副院长、教授 颜廷武:“习近平总书记一系列有关三农工作的重要论述非常有指导价值。在当下学习的主题之下,大家能坐在一起来进行深度的研讨,为理论的进一步提升和实践更好的推进找到一个契合点。”

如何做好新时代的“三农”工作?通过认真学习领会总书记关于“三农”工作的重要论述,大家围绕社会关注度高的“粮食安全、农民增收、产业发展、乡村治理”等理论与实践问题展开深入研讨。与会专家认为,要坚持问题导向,一方面加强课题攻关研究,努力提出务实管用的意见建议,同时也要坚持在实践中发展理论,真正把论文写在祖国的大地上。

武汉大学经济与管理学院教授 邹薇:“习近平总书记多次强调指出,我们要实现共同富裕,最艰巨最困难的仍然在农村,最深厚最宽广的潜力也依然在农村。过去40年,我们接近8亿人脱贫,对全球减贫的贡献是巨大的,还希望中国的三农问题的解决也成为全球样板。”

中国人民大学农业与农村发展学院院长、教授 仇焕广:“习近平总书记讲要给农业插上科技的翅膀,因为我们现在很多的资源毕竟是有限的,像水资源、土地资源等等。我们要通过技术来提升投入产出的效率,所以在加大科研投资方面可能还要做很多的工作。”

华中农业大学经济管理学院硕士生 朱新宇:“我们学生主要是在学校里面学习一些经济学的理论,一些农业相关的政策,对农村真实情况的了解是不够的。我们今年7月到8月,继续进行湖北省乡村振兴大调研,继续把理论和实践进行更好的结合,湖北首块‘吨半粮’示范田的高产‘密码’。”

今年,中央“一号文件”首次提出创建“吨粮田”,也就是双季粮食作物亩产量要超一吨。在襄阳,已有500亩田块在全省率先实现亩产一吨半,这种“吨半粮”模式今年将扩大至1000亩。

眼前的田块,麦苗齐整。这里的小麦,平均亩产可达650公斤,比全省平均亩产高出62%。

襄阳襄州区程河镇孙岗村种粮大户 程兴胜:“丰产架子已经搭起来了,有望比去年还要高产。”

去年,一季小麦,一季玉米,这块田分别以691.2公斤、835.75公斤的单产纪录,成为湖北首块“吨半粮”示范田,让湖北粮食单产走在全国前列。高产背后的最大“秘诀”,是襄阳市独创的“吨半粮”品种筛选机制。

襄阳市农科院研究员 张道荣:“鉴定了几万份材料,育成近百个小麦品种,通过实际种植探索高产栽培模式,8年来从中筛选出15个产量高的品种,又经过进一步试验,最终筛选出适合襄阳本地种植环境、抗病、抗倒伏,产量超过600公斤,也就是适合吨半粮的小麦品种。”

优质品种,是实现“吨半粮”的核心,对普通种植户的增产贡献率可达70%。为了让良种发挥最大效能,襄阳农业部门联合企业,给每个品种定制了一整套的技术模式。

湖北扶轮农业科技开发有限公司副总经理 孟俊峰:“以我们这个‘扶麦368’为例,我们本地喜欢在10月中旬就开始播,其实播太早是不好的。研究配套技术在11月上旬播种,这个品种使用什么样的技术,在每个阶段怎么管理,用什么药,根据每个品种的一个特征研究出来一套配套的技术。”

襄阳市农技推广中心主任 齐森林:“小麦亩产可以接近700公斤,玉米亩产接近850公斤。”

春日观“茶”室 | 育龙头 带动茶产业高质量发展

多年来,竹山县坚持把茶叶作为富民强县的支柱产业,全产业链推进茶叶基地建设、生产加工、主体培育,加快推动茶叶大县向茶叶强县转变,积极构建现代茶叶产业发展体系,推动茶叶经济稳步增长,带动农民持续增收。

这些天,在竹山县竹茶产业园的加工车间里,不时传来阵阵茶香。这台刚刚从国外进口的智能化炒茶生产线已开足马力生产,鲜嫩的茶叶经过自动化清洗、杀青、揉捻等环节后,自动包装成一袋袋产品。

武当山茶竹山萧氏茶产业集团董事长 沈义锋:“这套设备是我们自主研发的,目前是全球最先进的制茶生产线。茶叶从进入到成品全程不落地,全程智能化操作,一天能生产一万斤鲜茶。”

竹山县的种茶历史已有数百年,因为多年来标准化、规模化生产程度低等因素,导致当地的茶叶价格低廉,很难走出大山。

十堰市竹山县城关镇刘家山村村民 杨东群:“只能靠单打独斗、小打小闹就近卖,卖不出去的第二年就浪费了。有时候卖出去的钱还保不住采制的成本,所以很多茶园就荒废了。”

为了延长加粗全县茶叶产业链条,去年,竹山县从宜昌引进了这家竹茶集团茶产品加工企业。本来按计划,今年下半年才能投产,但是在当地多部门的帮助下,企业在三月底春茶上市前就提前投产了。

十堰市竹山县行政审批局局长 李修平:“我们把控制成本作为服务企业的核心,将审批事项、串联审批改为并联审批,进一步压缩办事时间,把投产时间缩短了4个月,减轻企业时间成本和经济负担,让企业安心忙生产,放心搞经营。”

竹茶产业园占地150亩,总投资达10.5亿元,通过“1个集团+1个产业联合会+40家加盟茶企+10万亩基地”的发展模式,促进竹山县茶叶技术的标准化、品质稳定化、产品洁净化。

十堰市竹山县城关镇刘家山村村民 陈建斌:“他们与我们签订了保底收购协议,同时他们还给我们提供种植、管护、采摘等环节的技术指导,他们再以高于市场价格进行回收,既增加了我们的收入,又提升了茶叶品质,我们实现了‘双赢’。”

除了智能生产线,竹茶集团还布局了集冷链仓储、物流配送、品牌推广、标准建立、技术培训6大功能于一体的产业综合体,可年产绿茶100吨、红茶50吨、黑茶200吨,抹茶500吨。

十堰市竹山县委常委、副县长 范奇:“可以带动全县200多家茶叶加工企业,连接省内外300多家优质经销商,带动全县生态茶园基地30万亩,实现年销售收入12亿元,带动上下游产业就业2000多人。”

记者观察:一片白叶 振兴大业

恩施咸丰,是湖北生态茶的主产地之一。近年来,咸丰县聚焦品种、品质、品牌,全力发展有机、绿色、富硒的茶叶产业,书写了一篇把绿水青山“好颜值”转化为金山银山“好价值”的生动答卷。

眼下,春茶采摘已进入尾声。在恩施咸丰,茶农李朝辉的自家茶厂,每天满负荷生产,冲刺数千斤的鲜茶日产能。

恩施土家族自治州咸丰县小村乡人 李朝辉:“在政府和政策的大力支持下发展了300多亩白茶,一天加工四五千斤鲜叶,千多斤干茶主要销往浙江、安徽、西安,现在每年毛收入在300多万。”

从一片小白叶,到支撑乡村振兴的大业,这条新路子,咸丰走了十多年。过去,咸丰茶叶品种老化,市场竞争力弱;另一方面,咸丰茶采取的是播种种植,且多种在耕地旁,要跟粮食“抢营养”,效益极低。当地试种了无数个新品种,但武陵山区特殊的气候环境,让试种效果甚微。持续了十余年的摸索,在2007年,迎来了转机。

恩施土家族自治州咸丰县农业农村局局长 易能干:“2007年开始,从浙江安吉引进白叶一号开展引种试验,发现白叶一号在我县白化度高、白化期长、氨基酸含量高,从2016年开始大面积推广 。”

恩施土家族自治州咸丰县小村乡人 李朝辉:“像我们之前的老品种,好的基本上只卖得到一二十元一斤,但是安吉白茶当时价格能值到160一斤,我就回来创业,来发展这个白茶。”

政府主导、企业先行先试,组团到浙江安吉取经,白叶一号在武陵山区跑出了“加速度”——咸丰县农业农村局根据当地的地理条件,摸索出“去夏增春”的种植新模式,即放弃夏秋两季的茶叶产量,只采一季春茶,在春茶采摘结束后,就全面对茶树进行修剪、管护,为来年春茶蓄积营养,基本不用农药,保证春茶的品质。同时,在各级农业农村部门的扶持下,咸丰县陆续投资了2.4亿元,改造出16个村级茶叶加工厂,用智能化设备替代人工,走上白茶的标准化、规模化之路,并大力推进高标准绿色茶园建设,通过了有机、绿色认证面积12万亩。

恩施土家族自治州咸丰县小村乡人 李朝辉:“之前我们是采用煤和柴火这些进行加工,现在我们都改用了清洁化的能源,采用电和气来加工,保证了茶叶的品质。”

安徽茶商 贾正玉:“生态环境好,所以茶叶的口感比较好,所以我们今年又选择了这里。”

做绿基地、做强龙头,还要做深加工、做响品牌。随着湖北省重点打造“五绿一红一黑”七大茶叶区域公用品牌,咸丰抓住机遇,从2017年起,就申报并通过了“唐崖”商标,授权县内64家茶企,以“唐崖茶”的身份和标准,统一种植、统一加工,统一等级和包装规范。如今,咸丰全县茶叶种面积达28.3 万亩,仅白茶面积就达到14.5万亩,居全国第五、湖北省第一,茶农人均增收超过8000元。就在上周,这片金叶子还吸引了中国茶叶股份有限公司,将湖北总部设在咸丰。这是全省首个国家级茶叶央企落户湖北,将以资源、品牌、资金、产品、渠道为基础,在品牌传播、茶叶加工技术与生产、市场营销等方面积极探索,打造“品牌拉动、茶叶带动、科技驱动”的乡村振兴新模式,加速助力咸丰白茶走出湖北、走向世界。

恩施土家族自治州咸丰县农业农村局局长 易能干:“实现茶叶产值打18.6亿元 ,茶农实现鲜叶收入达12亿元。下一步我们要坚持以白茶为重点,围绕茶文化、茶产业、茶科技,全产业链提升茶产业质量效益和竞争力,把茶产业建设成为绿色生态产业,使茶产业真正成为我们县乡村振兴的支柱产业。”

监制:洪燕

编审:吴博军 谢珍

主编:梁蕊 杜瑞雪

统筹:邱惠

记者:胡禹 张项青 咸丰台 葛魏 邹妤禹 杜迪纳 谭昌龄 通讯员 姚健

新媒体编审:彭云鹤

新媒体编辑:张煜

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心