老了也不能断了社会交往——《人口老龄化国情教育百姓课堂》第11讲

退休了的您“感情饥渴”吗?

生活孤单、失去依靠?

您需要社会交往活动

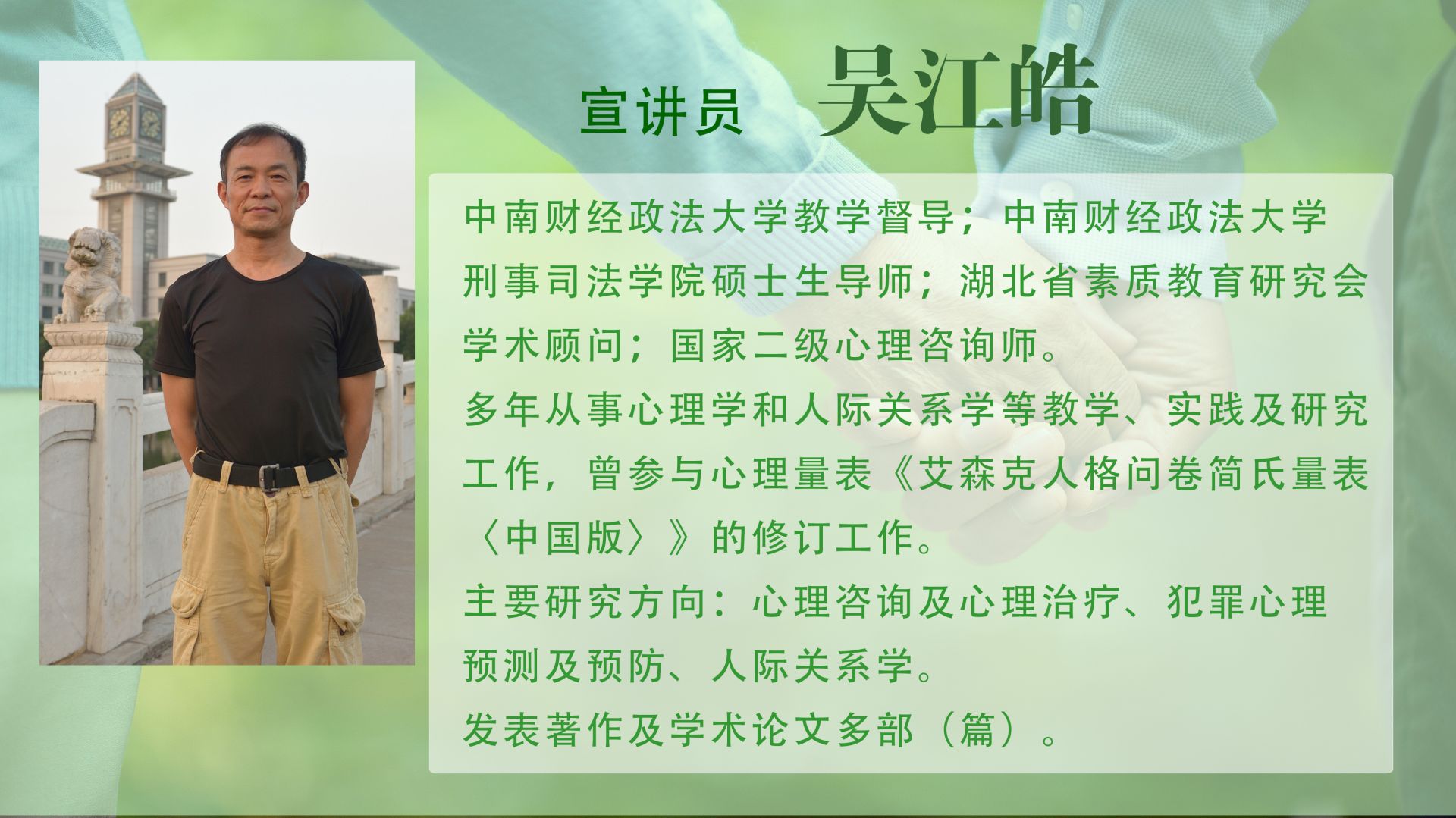

《人口老龄化国情教育百姓课堂》第11讲,听听中南财经政法大学教学督导、湖北省素质教育研究会学术顾问、国家二级心理咨询师吴江皓怎么说。

每一个人,从一出生就开始处在一个社会的环境中,与其他人进行着社会交往。随着年龄的增长,这些社会交往的范围就会越来越广泛,内容也会越来越丰富。可是,当我们退休后,这种社会交往就无论是在范围上还是在内容上都陡然压缩了。这时候,我们就很容易产生一种自己老了、没用了的想法。单位不需要我们了,且在已成年子女心目中的地位也不再像以前那么重要了。很多儿女不愿跟父母住在一起,也造成老年人生活上孤单和失去了依靠的感觉。一旦老人失去了伴侣,就更缺乏精神寄托和感情交流。用心理学的术语来表述,就是产生了感情饥渴。当感情饥渴的状况持续的时间久了,就会不可避免地影响到人的心理和生理的健康,所以我们更应该重视老年人的社会交往活动。

每一个人,从一出生就开始处在一个社会的环境中,与其他人进行着社会交往。随着年龄的增长,这些社会交往的范围就会越来越广泛,内容也会越来越丰富。可是,当我们退休后,这种社会交往就无论是在范围上还是在内容上都陡然压缩了。这时候,我们就很容易产生一种自己老了、没用了的想法。单位不需要我们了,且在已成年子女心目中的地位也不再像以前那么重要了。很多儿女不愿跟父母住在一起,也造成老年人生活上孤单和失去了依靠的感觉。一旦老人失去了伴侣,就更缺乏精神寄托和感情交流。用心理学的术语来表述,就是产生了感情饥渴。当感情饥渴的状况持续的时间久了,就会不可避免地影响到人的心理和生理的健康,所以我们更应该重视老年人的社会交往活动。

由于老年人所处的社会环境发生了变化,而让老年人继续维持过去的社会交往状态既无可能,也没必要。因此,老友们只有对面临的新环境做相应的心理调整,才能尽快并更好地适应逐渐老去的生活。怎么做呢?

对于老年人来说,朋友的质量比数量更重要:

老年人几十年过来,多少会积攒起一些人脉,但上了年纪以后就应该对自己的朋友圈做一个梳理,毕竟过去那种“多一个朋友多一条路”的交友思维已经不适合老年人了。本着“远小人、近君子” 的原则,老年人特别要珍惜知根知底的老朋友,而对那种喜欢说些甜言蜜语的新朋友多保持几分警惕,用常识告诫自己 “天上不会掉馅饼”,谨防上当受骗。

老了就不给自己找麻烦,也尽量不给别人添麻烦:

随着年纪一天天大起来,我们的体力和精力都会大不如从前。这是不可抗拒的自然规律,也是我们必须接受的现实。一些年轻时轻而易举就能做成的事情,现在已经力不从心了。尽管我们已经步入了老年,但无论是在家里还是在社会上,我们也还是可以发挥余热的。不过前提必须是我们所做的事情都是力所能及的,而不是以牺牲自己的健康为代价。事实上,在多数情况下,只要我们照顾好自己就是对社会、对晚辈的最大帮助。

老来要“乖”:

孔子说:“六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。” 人到老年,要认识到每一件事情都会有多方面的看法。世间任何事情都是可以从多角度来看的,也就是说,对任何一件具体的事情,都可能有不同的观点。只要能够存大同,小的差别是可以容许存在的,要听得进与自己不同的意见,对正确的观念不固执己见,对新生的事物不墨守成规。这里需要特别强调的是,我们老年人要认真听取年轻人的意见,毕竟任何时代,能够走在最前列的,永远是年轻的一代。在遵守道德和法律的前提下,我们也可以发表自己的不同看法,但不要以老自居、倚老卖老,断然否定别人,尤其是对自己没有把握的事情和别人对我们的印象。另外,要尽量避免与人发生争辩,更不能将讨论变成恶意的争吵。事实上,争辩和争吵的结果只会是双方更加坚定自己的立场,并且还会使已有的分歧更加尖锐化。

要把握好交往的深浅尺度:

老年人的闲暇时间是很多的,脱离职场后,普遍比较怀旧,因此人际交际中会喜欢与之前的发小、大中小学同学或战友、同事相聚。由于老年人三观早已定型,人各有志,难以改变。所以,老年人能与之深入交往的人,其实是非常有限的,弄不好就因观念不一而引发口诛笔伐。这样,在与包括亲友和老同学在内的其他老年人交往时,更宜泛泛叙旧,不宜议论容易引发冲突的敏感话题。

吴江皓教授工作照

文字:吴江皓

主持:李曼

图片、编辑:夏叶

审核:夏叶 郑建华 简然

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云新时代文明实践平台

长江云新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心