湖北教育新闻 | 湖北支教大学生续写新时代雷锋故事

在学雷锋日暨中国青年志愿者服务日到来之际,3月5日晚7点,共青团中央、中国青年志愿者、中国青年报、中国大学生在线在微博、b站、抖音等各大平台直播“向雷锋学习——支教那一年”,2022年“3·5”中国青年志愿者服务日云上故事会。

北京大学、武汉理工大学等21所高校创作了27个节目,以歌曲、微电影、纪录片等形式展现青年追求理想、无私奉献的青春风采。

青年蹲下身,边比划手语,边对孩子慢慢地说话,将他的小手放在自己的喉咙上感受声带的振动。武汉理工大学制作的微电影《声带》根据全国首位在特殊教育学校支教的研究生支教团志愿者陈会林的真实故事改编。8分18秒,讲述了陈会林与听力障碍学生陈小诗的故事,让观众动容。

(图为微电影《声带》画面)

2014年7月,陈会林来到贵州省三都水族自治县特殊教育学校担任班主任。除了教学,他还与学生同吃同住。修剪头发、缝补衣服、购买生活用品、教无法自理的学生清洗身上的污秽、帮助聋哑学生练习发声……这些事他都要做,但他从未叫过苦。

(图为陈会林与孩子们的合照)

因为,他比任何人都更期待那个第一次发声的瞬间。

学生韦正林的第一次发声是在一次周末放假。爸爸来接他时,韦正林跑过去,张开嘴,用力地从喉咙中喊出一声并不清楚的“爸爸”。这位父亲愣了一会,便马上把孩子紧紧拥入怀中,激动地说:“我家仔会叫爸爸了……”

自2010年入学以来,陈会林就开始坚持参加以助残为主的各类志愿服务活动,累计帮扶残疾青少年780余人,服务残疾儿童6520余人次,募集捐款35万余元。“这么做,是想让社会更有温度。“陈会林说。

(图为b站直播留言)

在巴东县溪丘湾乡,支教老师齐诗媛带同学们练起了一种古老的传统民俗舞蹈——“打连厢”。当地的滚龙连厢集唱、打、跳、滚等动作为一体,吸收部分民间杂技和地方戏剧中的武功精华提炼而成,2009年被列入湖北省非物质文化遗产名录。

在微电影《连厢情》中,支教老师齐诗媛在和学生交谈中发现孩子手中拿的“连厢”,特意去找当地的滚龙连厢传承人刘永成交流,寻了一把与女生一样的连厢,成为师生打开心扉的“宝物”,连厢也在巴东县溪丘湾乡初级中学得到发扬。

(图为巴东县沿渡河镇初级中学学生练习连厢)

武汉理工大学研究生支教团开始带领学生们在校园中练习连厢,孩子们有模有样地跟着老师比划。后来,齐诗媛将传承人刘永成请到了学校,为学生教授专业的招式,纠正细节。操场上练习连厢的队伍逐渐壮大,学生们皆着白衣黑裤,手握连厢,动作整齐划一,形成了一道靓丽的风景线。

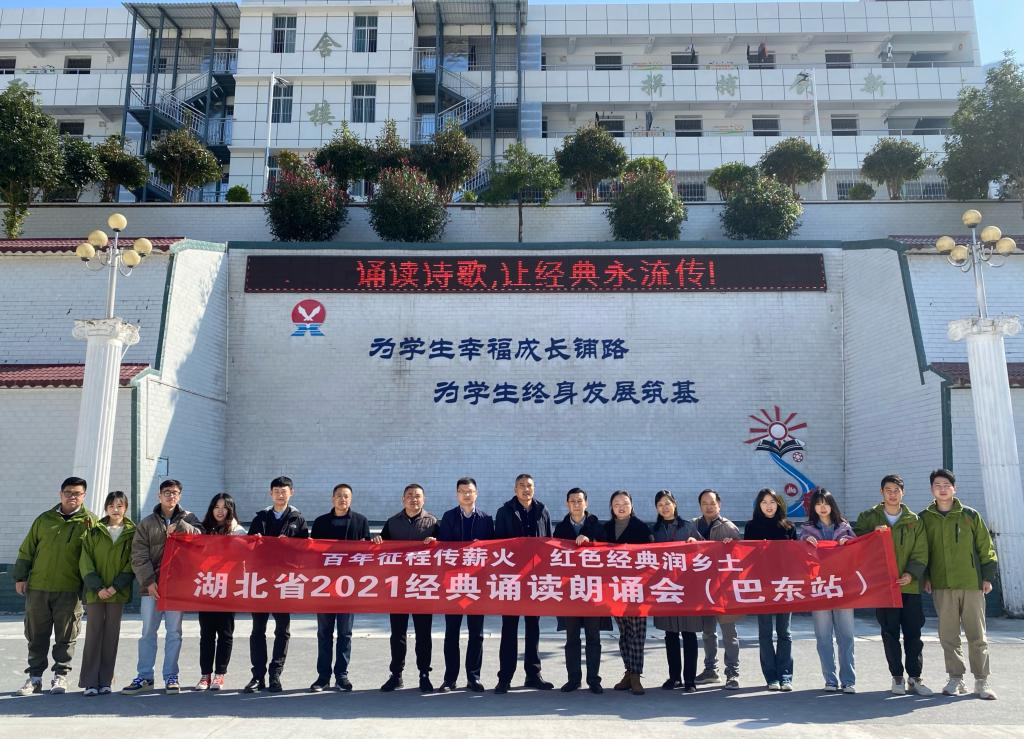

据悉,巴东县沿渡河镇初级中学是三峡大学今年首次派遣研究生支教团的学校。5年来,研究生支教团历届成员始终扎实开展支教工作,为当地打造了“求索书屋”“求索课堂”等精品活动项目,赢得当地师生和学生家长的一致好评。

(图为三峡大学研究生支教团赴巴东县溪丘湾乡初级中学参加活动)

故事会上,支教的故事伴着动人的旋律娓娓道来;现实当中,支教之情还在延续。19年来,依托西部计划,累计41万余名高校毕业生及在读研究生深入基层开展为期1至3年的志愿服务,每年实施规模保持4.1万人左右,推动乡镇及以下服务岗位覆盖率超90%,为全面推进乡村振兴提供持续的人力资源。

通讯员:王嘉钰

编辑:魏子妍

审核:刘阳

监制:王俊健 梁湘毅

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心