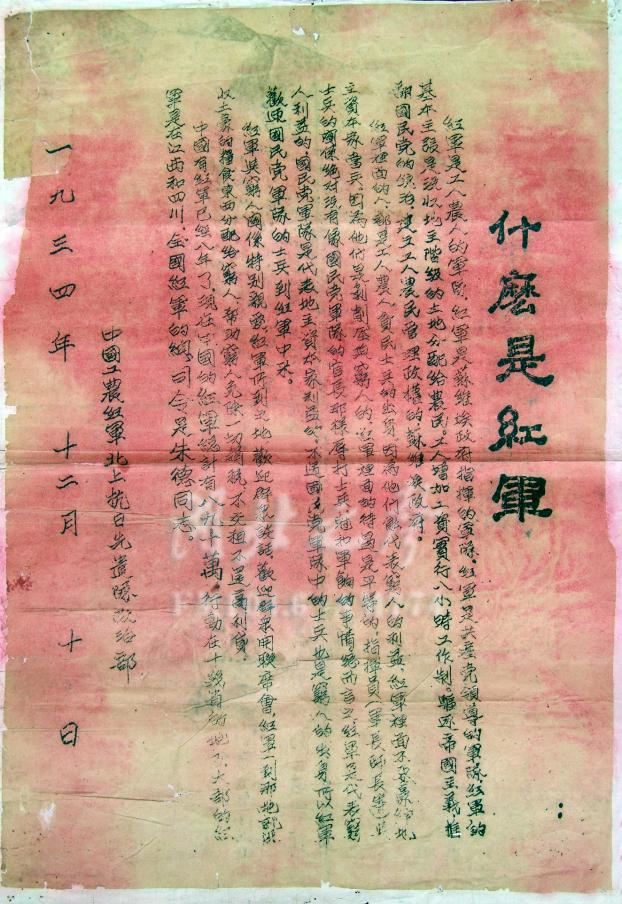

一张舍命守护46年的红军传单

湖北省郧西县档案馆

有一件珍贵的档案

它是一张传单

题为《什么是红军》

刻印于1934年12月10日

至今依然保存完好

△红军传单照片

这张传单

16开纸张大小

全文只有400多个字

语言通俗易懂

字迹工整,笔画有力

刻印传单的是

“中国工农红军北上抗日第二先遣队"

这正是长征路上的传奇部队——红25军

郧西县档案馆馆长 孟帆:“在这个传单上明确提出了工农红军性质,它就是共产党领导下的老百姓的部队,是全心全意为人民服务的部队。”

一张红色传单,一段峥嵘岁月

1932年10月,红四方面军主力撤离鄂豫皖苏区向川陕边转移后,中共鄂豫皖省委将留在苏区的部队重建红25军。1934年11月,面对国民党的第五次“围剿”,军长程子华、副军长徐海东、政委吴焕先等人率领部队开始长征。12月,红25军抵达湖北郧西,军部就设在关防乡二天门村。

贾开化,上个世纪60年代开始走访记录红军历史,曾担任二天门村党支部书记。说起这段历史,他如数家珍。

贾开化:“二天门这个地方,当时的条件是离周围的4个县城都有两百多里,交通不便。这个地方驻的是红25军223团的政治部,上边是军部,上下距离5公里,1000多人都在这,包括山上,只要有房子都住满了。”

△红25军223团的政治部 旧址

山里的冬日,气温寒冷刺骨,但革命的红心热血沸腾。一路过来的战斗使得部队减员严重,到郧西时只有不到2500人。为了扩充兵力,放手发动群众是当务之急。

必须让更多人了解“什么是红军”!

吴焕先、徐海东和政治部主任郑位三商议后,决定用传单的形式宣传红军,并由时任宣传科科长刘华清亲手刻印。就这样,这张“什么是红军”的传单传遍了四里八乡。

红25军还在郧西境内的民房墙上刻印了很多口号。贾开化记得,直到上世纪80年代,二天门一带的民房上还能看到这些标语。

贾开化:“当时标语从这条河上去到三天门,从那条河上去到糊涂崖,这全部写满了。当时喊的口号比较多,我记一了一些,什么‘红军红军我是红军,红军是我,我是穷人’‘废除一切捐款’‘苏维埃新中国胜利万岁’‘雇贫领导、中农参加、遇事商量,大家一家。’”

这些入脑入心的宣传效果十分明显

贾开化:“过了一段时间,大家都知道红军是什么样了,红军是一个仁义之师,所以,方圆一百里以内,都往这个地方赶。”

1935年2月,红25军在郧西召开万人军民大会,这次大会上,红军“打土豪、分田地”的主张赢得了在场群众的支持,许多人当场报名参加红军,其中就有从湖北口乡虎头岩村徒步30多公里来到会场的15岁青年李玉才。

李玉才坚信,红军是穷人的队伍,他坚定地跟着红军,四个月后他成为一名副班长。然而,就在此时,他接到妻子口信:母病重,速归。离开部队之际,上级给了李玉才一张红军传单,告诉他:“回到家乡后,讲给你信任的人,继续扩大红军力量。”

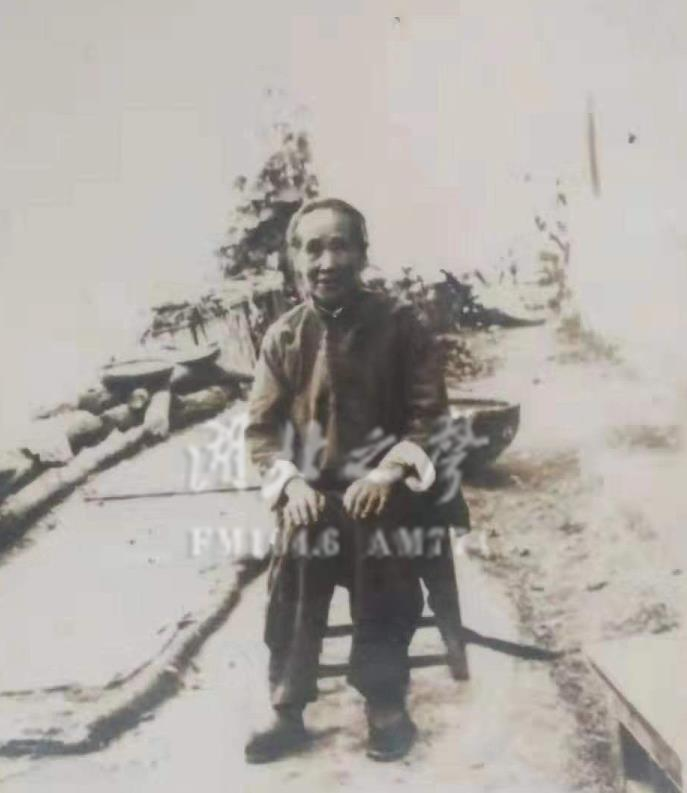

△刘立英老人摄于上世纪八十年代,老人于2003年去世

一张红色传单,一生坚定守护

李玉才的孙子李登科小时候

多次听奶奶讲过这个故事

李登科:“他是缝在衣裳下面的那个褊里面,就是衣服下边儿拆开褊里,缝在夹层里面带回家的。他当时这个带回家以后,一直保存在身上。”

红军主力走后,面对愈加严酷的白色恐怖,为避开敌人搜查,李玉才躲进了深山密林,临走时将传单交给了妻子刘立英,并反复嘱咐。

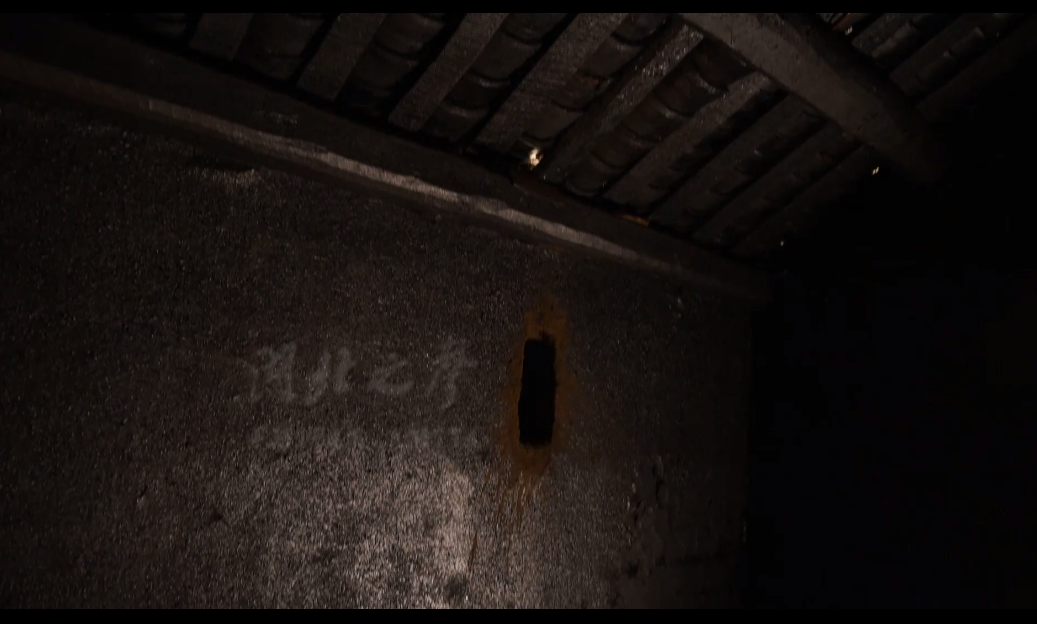

李登科:“我爷爷他说你要用生命担保必须保存好。当时我奶奶接过这个红军传单以后,当天晚上就趁家人和其他人任何人不知道的情况下,弄一张小红布包了起来,放到我们祖传家谱里面,在土墙上挖了一个洞,放洞里面,用土糊起来了,外边一点儿发现不了。”

李玉才离家后,反动民团三番五次到家里翻找,物品被砸得稀碎。一无所获的反动民团急红了眼,将刘立英抓起来,逼迫她交出红军留下的物品。

李登科:“把我奶奶绑起来打呀,拿锥子锥肉,拿烧红地火钳烫,但我奶奶始终都没把这个东西交给他们。我小时候,她都叫我看她的手臂上、腿上那种伤疤,基本上密密麻麻的,到处都有。”

刘立英不识字,并不知道传单的内容,但她知道李玉才是看到这张宣传单加入革命队伍的,她知道红军是穷人的军队,只要红军还在,穷人就有希望。

就这样,这张“什么是红军”的传单在李家破旧的墙洞里保存了46年,直到1981年,李氏修家谱,刘立英把墙凿开拿家谱时,才让这张红军传单重见天日。

△虎头岩村李家老宅以及当时存放红军传单的墙洞

(十堰广播电视台记者周鹏摄)

一张红色传单,一个不朽传奇

红25军在郧西

边战斗、边宣传、边壮大

创建了鄂豫陕革命根据地和苏维埃政权

成为长征中唯一创建根据地的队伍

1935年7月

红25军到达陕北时

被毛泽东誉为“中央红军之向导”

谱写了

中国共产党领导红军战斗的热血壮歌!

为庆祝中国共产党成立100周年

深入开展党史学习教育

湖北广播电视台湖北之声

联合湖北省档案馆

推出特别报道

《档案里的党史故事》

挖掘红色档案背后感人至深的故事

回望共产党人永不褪色的初心

来源 湖北之声

出品 李宗春 洪燕

策划 王平 柳芳

监制 梁延 刘征

记者 柳芳 周翔

通讯员 吴华 杨红霞 邹景根

文字编辑 刘征 柳芳

档案支持 吴华

版式设计 邱婧纯(实习)

音频制播 杜佳奕 王少钏

海报创意 孙月园

(责任编辑 唐元)

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心