东湖高新区双创发展十条经验(上篇)

东湖高新区具备创新的基因,创业的传统。

自1987年创立我国第一家孵化器以来,始终站在创新创业最前沿,在科技体制改革、新兴产业培育、科技金融创新等方面进行了深入探索,初步形成了以创新创业为主要引领的创新驱动发展道路。

2016年5月获批国家首批双创示范基地,2018年9月获批科技资源支撑型创新创业特色载体。双创经验与成效得到党和国家领导人的充分肯定。

经验一:通过“政策众筹”,提高政策供给精准性

近两年,东湖高新区积极探索互联网政策众筹,广泛听取社会各界呼声。

一是通过深入走访光谷代表性企业,倾听发展瓶颈及政策需求;二是奔赴深圳、成都等创新型城市,探索、吸收、借鉴新经济政策;三是根据企业走访及异地考察反馈,形成调查问卷,通过媒体推送,大范围吸取各方对光谷的发展建议。

政策众筹是光谷在公共决策与政策制定层面的改革探索,也是聚合光谷草根创新力量与政府主管部门的一次良性互动;提高了企业的参与感与获得感,反映了光谷平等开放的创新创业环境,在全国具有一定示范效应。

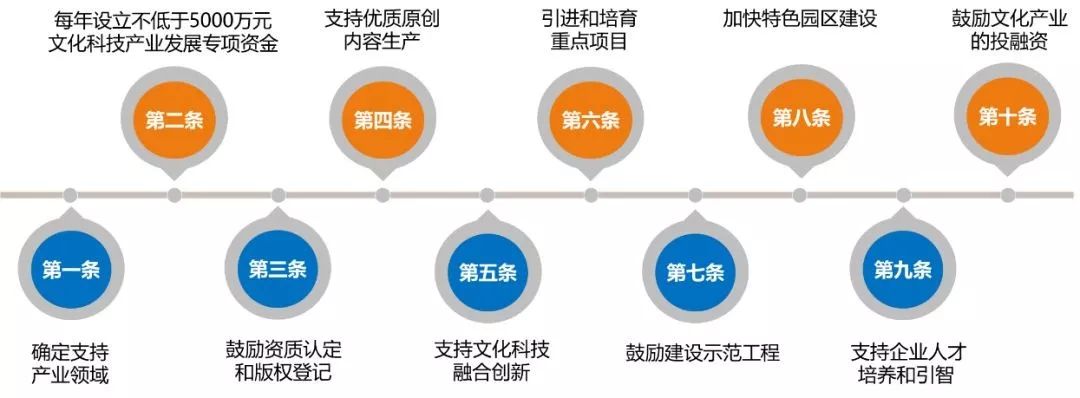

2017年东湖高新区结合上千条来自全国的政策建议,发布全国首个“政策众筹”——《武汉东湖新技术开发区关于推进文化科技产业融合发展的实施意见》(“新文科十条”)。

▲ 新文科十条具体内容

2019年东湖高新区发布众筹版《关于促进“互联网+”高质量发展的若干政策》(简称“互联网+”新十条),广泛听取了场景应用、人才支持、独角兽培育、“第二总部”等企业呼声。

经验二:创新绩效考核和分类支持机制 提升双创载体市场化运营能力

东湖高新区在明晰政府与市场边界的基础上,创新对孵化载体的政策支持和评价管理机制。

一是探索不同类型孵化载体的分类支持,出台专项政策。二是创新评价体系,设计评价指标,委托第三方机构开展绩效考核,将考核结果作为政策资金支持的重要依据。

截至2018年底,东湖高新区共有科技企业孵化器61家,其中国家级20家;众创空间101家,其中国家级29家。孵化面积超过600万平方米,在孵企业超过5000家。区内民营众创空间约占八成,社会力量的广泛参与有效提升了孵化载体的市场运营能力。

经验三:打造品牌活动,激发区域双创活力

东湖高新区推出了青桐汇、创客汇等若干典型的双创活动品牌。

一是领导站台助力,提高活动的影响力和曝光度。二是坚持“政府引导、市场主导”原则,活动由政府采取采购或补贴奖励的形式出资,交由市场化服务机构承办。三是创新活动形式和内容,活动从国内走向国际,并推出系列行业专场活动。四是开展宣传推广,遴选光谷创业明星,树立创业榜样,多渠道实时发布活动动态,扩大品牌全国影响力。

东湖高新区品牌活动的打造,使大学生创业更加活跃,每年新增大学生创业企业超过200家。帮助创业项目获得资本,路演项目超过700例,推介项目近1200例,参与的投资机构超700家,超140个项目累计融资近32亿元。区域创业氛围更加浓厚,活动观摩人数超6万人,形成“天天有咖啡、周周有路演、月月青桐汇”的良好氛围。

▲ 东湖高新区创新创业活动

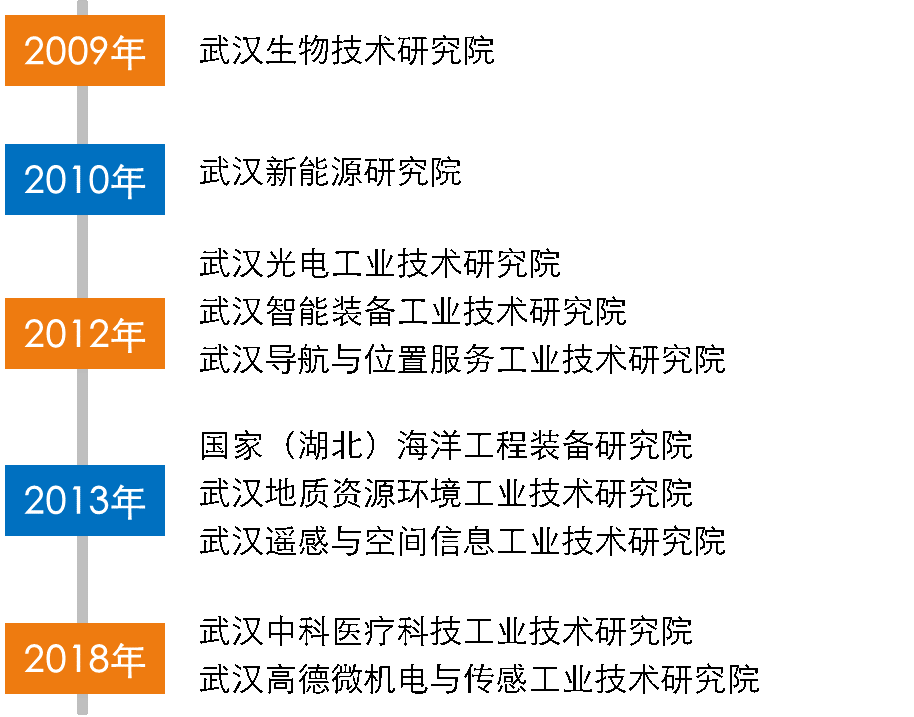

经验四:建设工研院打通高校产学研和成果转化通道

东湖高新区联合在汉高校院所和龙头企业,共建了一批工研院。

一是政府提供空间载体和前期运营经费,高校以无形资产入股。二是依托高校院所学科优势,形成以专家教授为引领的专业团队。三是围绕光电、新能源、生物等领域搭建专业的研发、检测等公共技术服务平台。四是成立成果转化基金,对关键和共性技术转化成市场所需的产品和技术提供资金支持。

截至目前,东湖高新区建成10家工研院,拥有一批专业化公共技术服务平台,累计推动科技成果转化400余项。

经验五:与高校建立密切互动关系 推动人才跨体制双向流动

东湖高新区充分利用科教人才众多的优势,制定政策推动人才跨体制流动。

一是针对科研人员创业,出台“新黄金十条”,支持职务发明人与高校共同申请专利,按“三七开”比例分割知识产权;对携科技成果创业的高校院所科研人员给予无偿资金支持,实施股权激励、税收试点等配套政策;允许和鼓励在校教师与科研人员兼职创业、离岗创业。

二是针对企业家当教授,武汉大学、华中科技大学等高校建立了较完善的教授聘任制度。

人才的跨体制流动改革使东湖高新区学术界与产业界的联系更加紧密,形成了“教授当老板、老板当教授”的光谷现象。

来源:长江新经济微信公众号

责任编辑:蒋艳

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心